毎月の記事やお知らせをぜひお見逃しなく!

メールマガジン配信登録は☆こちらから☆

第6期定時社員総会 特別講演

体験談:周波数共用の25年

東京科学大学(旧東京工業大学)執行役副学長

高田 潤一 教授

6月4日、一般社団法人無線LANビジネス推進連絡会の第6期定時社員総会が開催され、特別講演に東京科学大学(旧東京工業大学)高田 潤一教授をお招きし、「体験談:周波数共用の25年」と題してお話しいただきました。講演内容の要旨を掲載いたします。

本日はWi-Bizの総会にお招きいただき、大変ありがとうございます。私は、Wi-Fiはもとも専門ではありませんが、最近総務省でAFCの検討に関わらせていただいていることもあって、AFCそのもののお話をするというよりも、なぜ私がAFCの検討に加わっているかということの背景からお話しさせていただこうかなと思って、個人的な話のようなタイトルにしました。東京科学大学は、東京医科歯科大学と東京工業大学が去年の10月に統合してできました。私は旧東工大の出身です。今は医科歯科の先生と日々一緒に新しい大学の立ち上げに努力しています。

私は、大学の教員なので、研究もしています。今は電子情報通信学会という、いわゆる通信系の学会で副会長をしています。アカデミアだけではなく、産業界との連携を深めなければいけないので、皆様もぜひ機会があれば学会にご参加いただいて、皆様のご経験を共有いただければと思っています。

また、総務省情報通信審議会の仕事もしています。本年より情報通信技術分科会の会長を拝命し、非常に光栄であるとともに、身が引き締まる思いで務めております。

私自身は、電波伝搬の研究をずっとやっています。そこから派生して電波の計測や今日の周波数共用という話に関わっています。周波数共用は、研究2割、あとは総務省さんのお仕事8割ぐらいという関わり方です。今日はビジネスで無線LANを日々使われている皆様の前で、「なぜAFCがすぐ導入できないのか」という話をしたくて、少し婉曲的なタイトルにしています。

お断りです。今日のお話はあくまで私の個人的な体験です。他方で、総務省さんの資料を多く使わせていただいております。ただし、資料には直接書かれていないこともお話しします。それが私個人のメッセージだと思ってください。ですから、本日の講演の内容は、総務省の見解でもありませんし、大学の見解でもありません。あくまでも私個人の見解ということで体験談と銘打ってお話しします。

周波数資源と割当の枠組

周波数をどうやって割り当てているかというお話を少しします。昔というか今でもそうですが、多くの周波数帯では、「この周波数はこの用途に使ってください」と、帯域ごとに割り当てをされていました。今はそれだけだと電波が足りなくなっているので、どうしても異なる用途の間で共用せざるを得ません。その共用せざるを得ない背景も少しお話ししたいと思います。最後に、共用検討の個人的な体験ということで、AFCの話もしたいと思っています。

周波数は電波利用において一番貴重な資源になります。電波法でも決められていますが、電波利用の業務において、同じ周波数で、同じ時刻に、同じ場所あるいは近くで、電波を発するということは基本的に不可能です。「基本的に」とは、例えばCDMAのように符号で分割するとか、細かく見るとWi-Fiのランダムアクセスのように「ぶつかる可能性もあるけど、ぶつからないかもしれない」という形で、厳密にいうと時間で分割しています。ですから、基本的には同じ周波数で違う情報を同じ場所で送ることは難しいということです。

また、有線と違って電波は1回出すと出しっ放しになってしまいます。無線LANでよく知られる隠れ端末問題や、さらされ端末問題などにも関係しますが、電波が一旦出てしまうと、それを制御することは基本的にできません。最近ではReflective Intelligent Surfaceという名前が付いたインテリジェントに動作する反射板が、瞬時に電波の向きを変えるような技術も研究レベルでは開発されています。そうは言っても出てしまったものを無理やり消したり引っ込めたりということは基本的にできません。ですから、業務ごとに別々の周波数を割り当てるということが、周波数資源の今までの考え方です。今でも、ほとんどの場合がそうです。

そのために、電波利用業務には免許制が導入されています。免許するということは、要するに「その周波数をあなたは使っていいですよ」というお墨付きだと思ってください。ですから、「免許を受けたのに誰かが妨害して使えなくなった」というと、やはりそれは困ります。ですから、きちんとルールに則って運用する必要があります。

その昔、船舶用の無線通信は国ごとに違う電波を使っていたので、異なる国の船と船がぶつかりそうになったときに、お互いに情報をやり取りできませんでした。相互通信を行うために無線通信の周波数を国際的に決める、というのが周波数割り当てのそもそもの契機といわれています。

国際的な各周波数帯の利用方法は国際電気通信連合(ITU)が決めます。それを「無線通信規則」といって、これは国際法になります。ですから、基本的に総務省の電波の割り当ても、これに準拠して決められています。ITUは、ちょうど今年160周年で、国連ができる前からありますが、国連機関の中では一番古い組織といわれています。無線通信規則は、昔は結構高価だったのですが、10年ぐらい前から無料で公開されていて、ダウンロードすることもできます。

「世界無線通信会議(WRC)」は、無線通信規則を改定するための会議として4年に1回ぐらい開催されています。WRCの前になると「この用途にはどの周波数が割り当てられるか」という議論が出てくるのは、そういう背景があるということです。

国際法があるところで、総務省の周波数割当は何をしているのでしょうか。無線通信規則は大まかに「どの周波数はどの業務に使ってください」というガイドラインを決めるのですが、具体的な割り当ては国ごとに政府が決めてくださいということになっています。ですから、実は無線通信規則で周波数の割り当てが決まっているといっても、実際の周波数割当は国ごとに違います。そもそも無線通信規則でも、ある周波数帯には複数の業務が割り当てられています。例えばアメリカのように国が広くて、国境から外に電波が出なければそのルールすらあまり守らないという国もあります。日本は非常に厳格に無線通信規則に則って周波数の割り当てをしていると私は理解しています。例外的には、「ここに準拠しないような使い方をする場合には他の利用者に妨害を与えてはいけない。それから、他の使っている人から妨害を受けても文句を言わない」という条件のもとで使うことになっています。

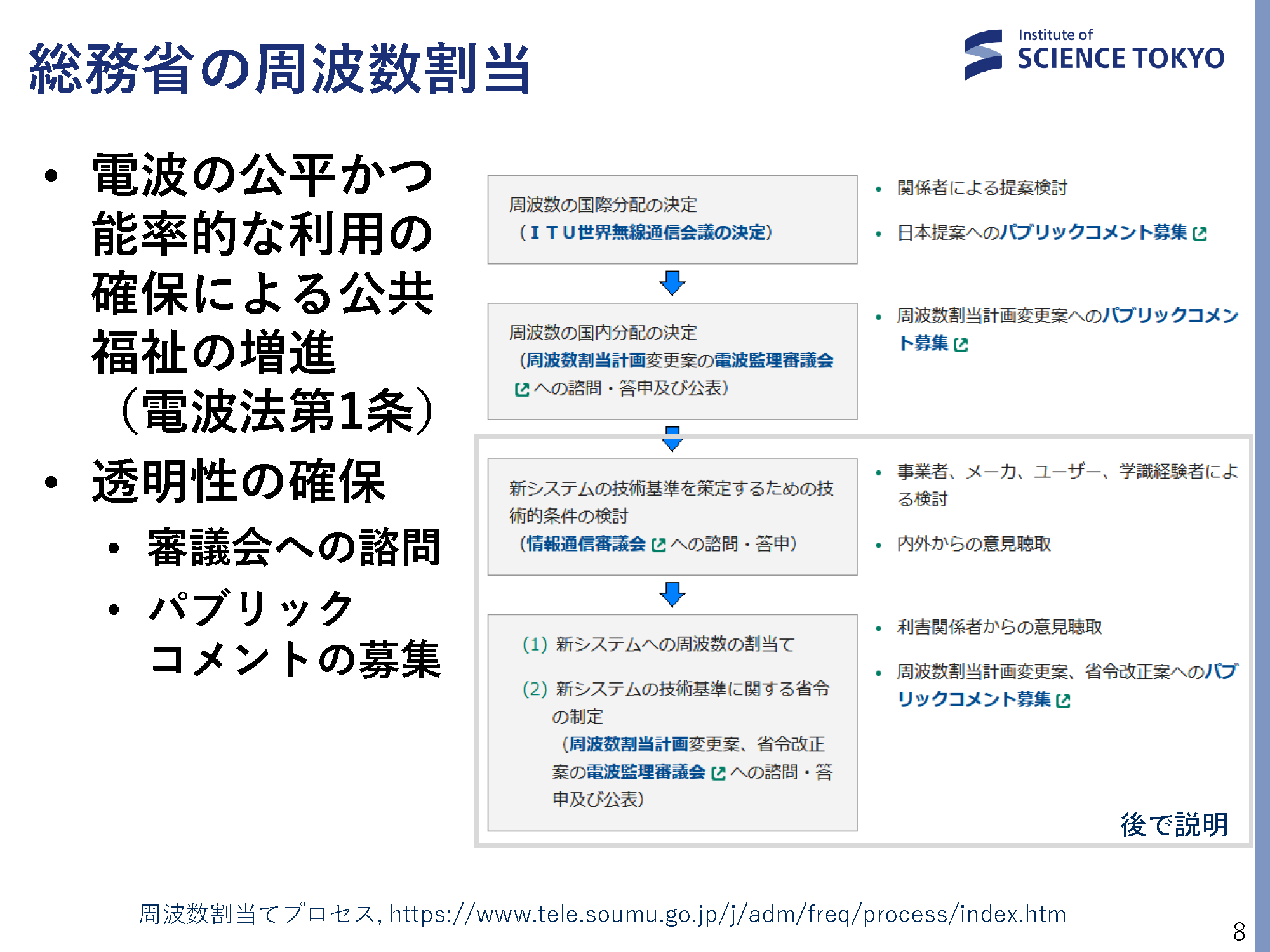

「電波の公平かつ能率的な利用の確保による公共福祉の増進」ということが電波法の第一条でうたわれていて、このために周波数の割り当てをします。

図の中に流れが書いてあります。透明性を担保するために審議会に諮問をする、あるいはパブリックコメントによって皆さんからの意見を集めるということが、行われています。

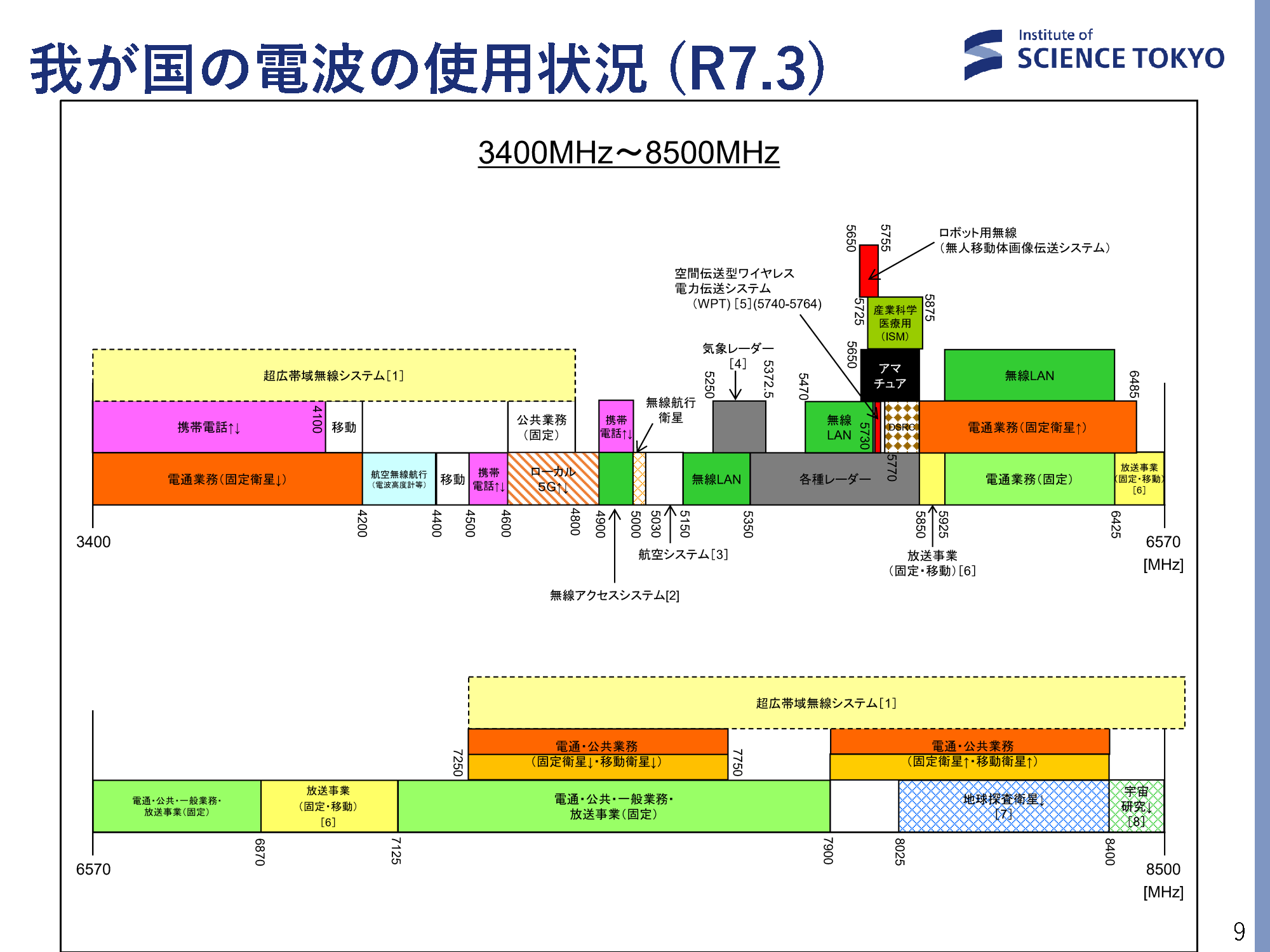

これは「我が国の電波の使用状況」です。一昨日、最新版をダウンロードして貼り付けたものです。これは毎年、差し代わっています。要するに、今、電波の利用が増えているので、毎年この絵が変わっているということです。

図の下、これは3.4GHzから8.5GHzです。ここにちょうど6GHz帯の無線LAN、5,925~6,425MHzの範囲が無線LANと書いてあります。この周波数帯では、小電力タイプの無線LANが使えるようになっています。そこから上の周波数については、今は別の用途に割り当てられていることが、分かります。この図を見れば「どの周波数帯に、どんなサービスがあるのか」ということが一覧で見えるようになっています。

周波数は逼迫しています。割り当てベースなので、「とてもよく使われている」ところと「ちょっとだけ使っているけれども周波数は使っている」というところと、いろいろとあります。業務の種類によっては、「そんなにたくさんの局数で運用するものじゃない」というものもあります。先程のお話では、Wi-Fiのデバイスが54億台も市場に出ています。54億、これは凄い数です。だからといって周波数は無限に必要ですとならないのは、無線LAN同士の干渉を許容しているからです。例えば飛行機の航空管制を考えていただくと、飛行機1台に無線機は1台あればいいのですが、そこに他の電波が少しぐらい妨害してもいいかというと、それで飛行機が落ちたら人命が何百人も失われるので、同じようには使えないということはご理解いただけると思います。

これをご覧いただくと、少なくともこの周波数帯では、割り当てがない周波数はありません。システム間干渉を回避するためにガードバンドと呼ばれる使わない周波数を確保する場合がありますが、それ以外、周波数が空いていないという状況です。

このような周波数の逼迫状態を解消するための総務省の政策は3つです。1つは共用化、今日のお話です。あまり使われていない周波数を他の人が使えるような仕組みを作るという共用化です。

2つ目は公共用周波数の開放で、一見すると地味ですが、実は結構重要なことです。これはアメリカが世界に先駆けてやりました。日本でも地道にやっています。いろいろな公共業務の周波数帯がありますが、その中で十分に効率良く使われていないところ、あるいは他のシステムと統合してもいいところを見つけて、そういうところを開放しています。また公共業務は、今までは安全上の理由などでその存在を含めた情報を秘密にしていましたが、「ここに公共業務が使われています」と公表し、認識を深めていただくというような政策を取っています。

私は、電波政策懇談会という3年に1度開催される総務省の会議で、公共用周波数の見直しを6年間担当していました。公共用周波数を実際に利用されている各省庁等からヒアリングを行うと、非常に大事な用途なのですが、「でも、さすがにこれはないだろう」というような非効率な使い方もあり、総務省もこのプロセスの中で「これはさすがに無駄だから、こういうふうにしてください」と時間をかけて利用者を説得しました。

公共用周波数利用の見直しの中でひとつ成功したのは、LTEを公共安全用の共通のシステムとして導入したことです。300MHz帯などの低い周波数帯には、公共業務用の音声通信システムが数多くありました。しかし、各システムの無線局数は非常に数が少なく、それぞれ専用周波数が割り当てられており,周波数利用効率が良くありませんでした。それをLTEで一本化して、共通のプラットフォームにまとめてサービスをしました。最初のヒアリングの際には共通の周波数を使用することに関して皆さん非常にネガティブな反応でしたが、総務省のデモが非常に良かったのか、3年後にヒアリングをしたら「うちは使います」という方が大変多くて、100%ではありませんが、相当な方がそちらに移行したと伺っています。

3つ目は高周波化です。周波数を高くする。情報理論の研究者は「周波数を10倍に上げると帯域の幅が10倍になるので、伝送量も10倍になります」と言いますが、その分、電波は飛ばなくなります。私は電波伝搬が専門なので、「5Gでミリ波が使われます」という話が出たときに、「本当にモノになるのか」と疑問に思いつつもミリ波伝搬の研究をしました。今もやっています。移動通信の現業の人たちは、5Gでミリ波を使うと聞いたときに、「いやいや、そんなはずはない」と思ったはずです。しかし、5Gの標準化においては、ミリ波で高速伝送をしよう,という機運が世界中で高まっていました。今は5Gのミリ波帯は結構苦戦している状況です。それで、「26GHz帯をこれからミリ波で、今までと違う周波数割当をするということで、オークションを導入する」という話が今、ちょうど出ています。高い周波数をうまく使うことは、なかなか大変なことだと思います。デバイス技術や通信システム技術などを組み合わせていって、少し時間をかけて、きちんとやっていかなければいけないと思います。

周波数共用の検討手法

とはいえ、周波数の利用は、言い方が悪いですが、基本的に「早い者勝ち」です。

要するに、最初から使っている人がいつも優先されるということです。それを変えるために、いろいろと政策的な働き掛けがありますが、そうは言っても免許のお墨付きを出している以上、そう簡単には「もう使ってはだめですよ」とは言えません。ですから、基本的には最初から使っている人を保護しながら後から来た人が使うというのが周波数共用の大原則です。

共用するシステムは、基本的には今あるシステムに妨害をしない。それから、今あるシステムに保護を求めない。要するに、今あるシステムが自分の新しいシステムを妨害しても文句を言わないということです。これが基本的に前提となって周波数の共用をやっていく。そのうちに古いほうのシステムが、そろそろこれは年限が来たというところで新しいシステムに移る。そのときに周波数を空けてもらうということは当然あります。このよう時間をかけて周波数の移行をしていきます。

「じゃあ、どうやって共用を検討するのか」という話です。私の意見ではなく総務省で議論されていることをお話ししますが、「裏にはこんなことがありますよ」ということも今日はお話ししたくて、私自身が実際の作業で感じたことをお話ししようと思っています。

最初に考えるのは「どう運用するのか」ということです。無線LANであれば、無線LANとはどういうシステムで、デバイスがあって、アクセスポイントがあって、あるいはデバイスとデバイスで通信するというような運用の条件です。例えば固定通信であれば、アンテナが固定されていて、例えばビーム幅はこのぐらいとか、こういう運用条件をまず整理して、その中でお互いにどのぐらい妨害するのかという電力の計算をします。基本的には電力計算です。それで、お互いに受信しているほうが許容できる干渉電力を超過しないで運用できる条件を求めたい。こういうものが周波数共用の検討になります。こういう条件が成立しなければ共用不可能という判定になります。

無線局運用条件を一覧にしました。よく見ていただくと、普通に無線機の回線設計をする情報がただ並べてあるだけです。送信電力やアンテナの指向性などです。どこにアンテナを置くか、あるいは帯域幅。それと、少し詳しいところでいうと帯域外の不要発射電力です。要は、「このバンドです」と言ってもフィルターデバイスは理想的には動作しないので、どうしても少しは電波が出てしまいます。そういうものをどこまで許容するか。

あるいは、いろいろな損失です。ケーブルの損失や無線機に近づいた人体の損失などがあります。ひとつ大事なことが書いてありません。それは受信動作するのに必要な電力です。これ以上ないと受信できませんという電力があって、その上でどのぐらいの干渉電力が許容できるかが決まります。

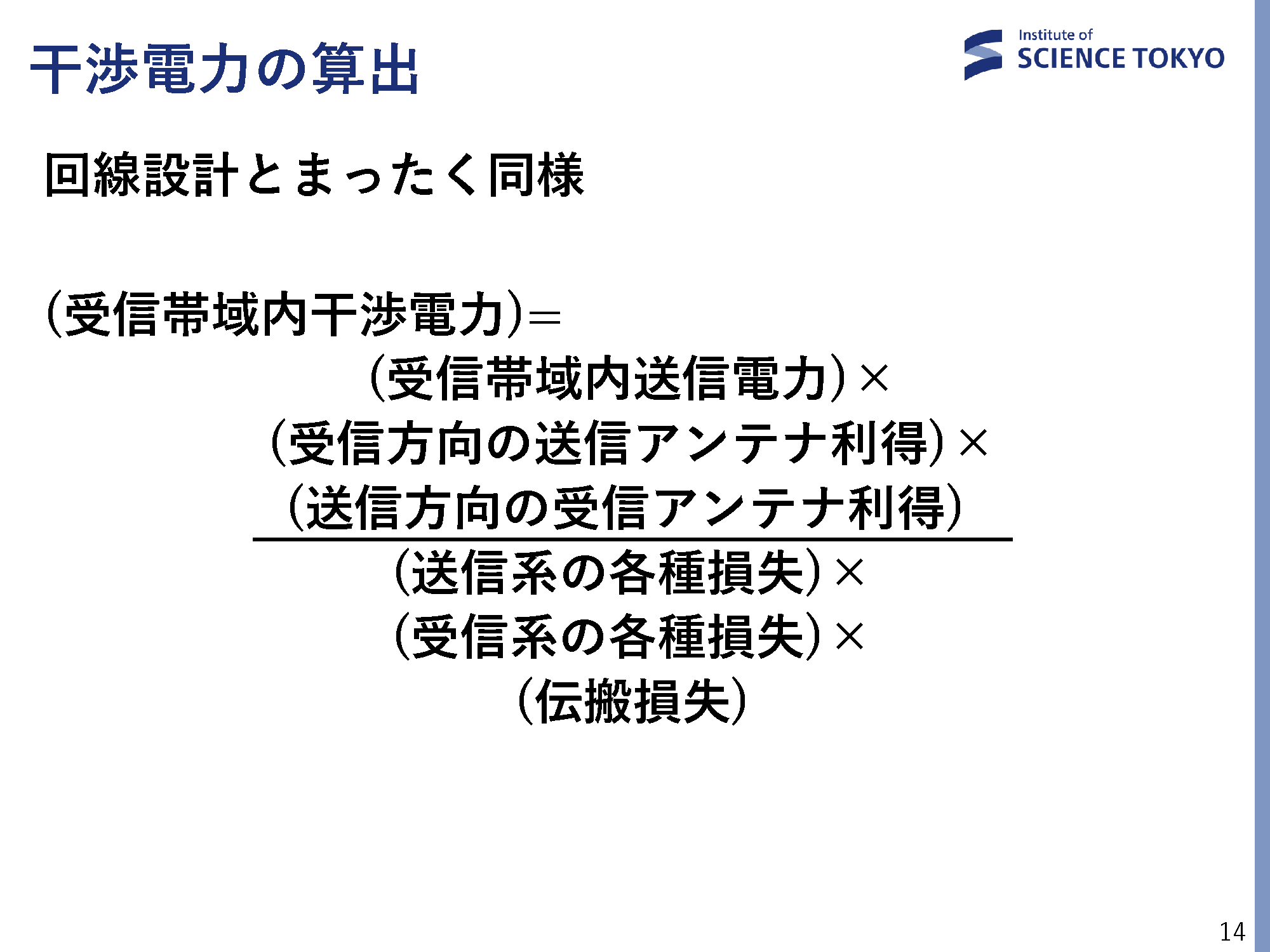

こちらは干渉電力の計算です。その許容値と比較することで、共用できるかできないかの判断ができます。要は電力計算です。これは皆様が回線設計を実際にするときに使うものと同じです。送信電力とアンテナ利得を掛けて、それを損失で割ったものです。これを見たら「そりゃそうだな」ということなのですが、実は伝搬損失が曲者です。この後、お話をします。それ以外は、だいたい無線機を決めると決まります。

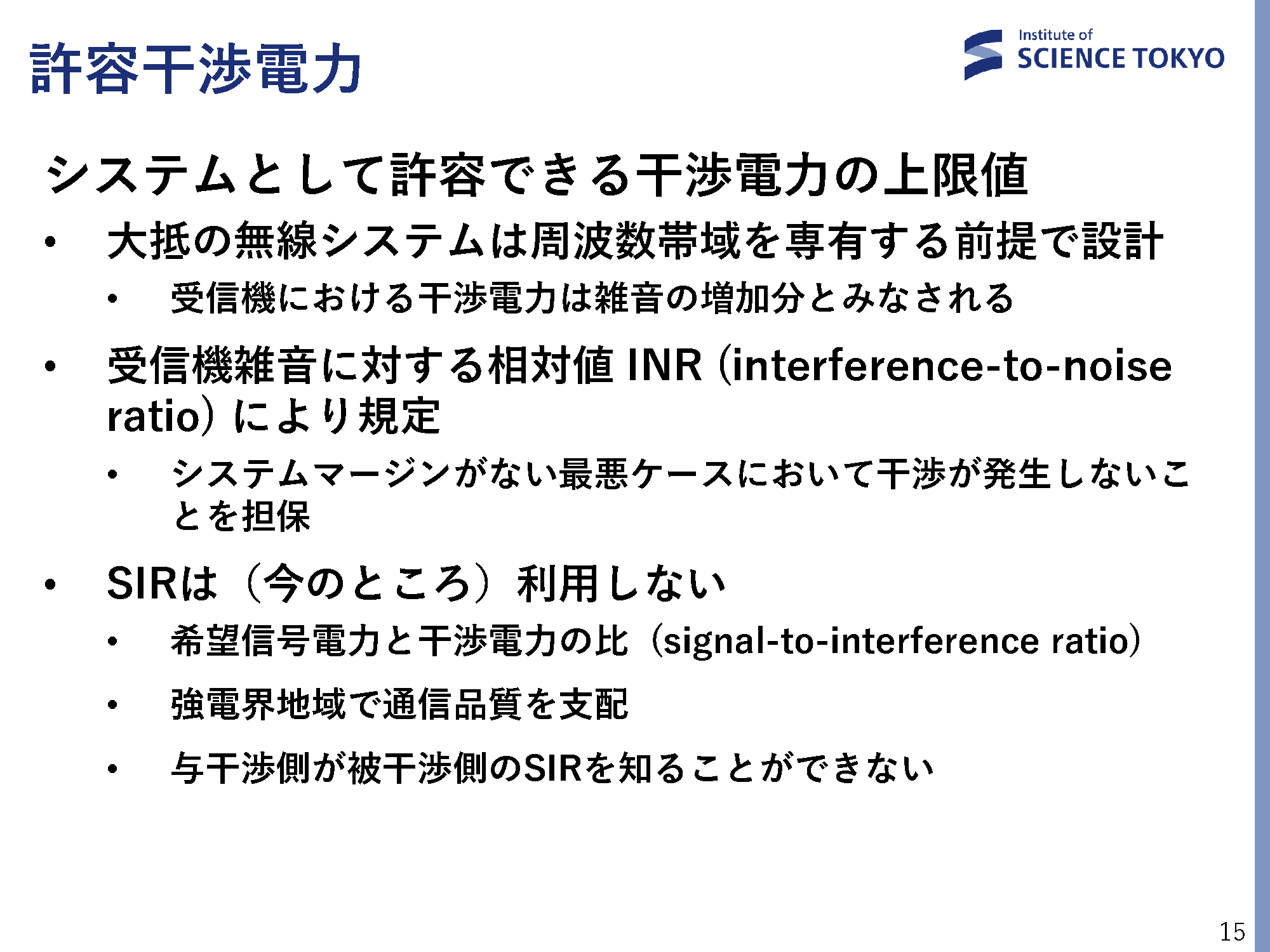

まず許容干渉電力としてシステムが許容できる干渉電力の上限を決めます。これは伝統的な決め方があります。伝統的な決め方とは、普通は妨害する人がいるとは思わずに回線を設計していますので、周波数帯域を占有する前提で設計をしています。ですから、「干渉、干渉」と言っているものは、基本的には等価的な雑音のレベルが上がるという形で評価をします。そこで、受信機雑音と干渉電力の比を1つの目安として決めます。Interference-to-Noise Ratio (INR)です。要は、雑音の電力に対して何dBという考え方をします。

最近の通信技術に詳しい方は「いやいや、通信の品質を決めるのは信号対干渉電力 (SIR)ではないですか」という意見が出ます。ここは考え方の違いで必ず周波数共用の検討のときにぶつかるところです。INRを使用する考え方の根底には、システムマージンがない最悪のケースでも干渉が発生しないという、ある意味、保守的な運用が想定されています。そもそもITUでもそのように決められています。

周波数共用の検討においては、多くの場合、SIRは利用しません。「多くの場合」に対する例外としては、希望波の信号電力を制御できる場合に、これを利用することで共用条件を満足できるような場合、あるいは見通し内の固定通信などで希望波と妨害波の電力がそれぞれ計算できる場合などで、これらの状況においては共用条件にSIRを使う場合もあります。なぜSIRを一般には使わないかというと、干渉を起こす側は干渉を受けている側のSIRが分からないからです。ですから、SIRというのはある伝搬損失を仮定した場合の計算値なので、なかなか使うのに踏み切るのが難しいということです。

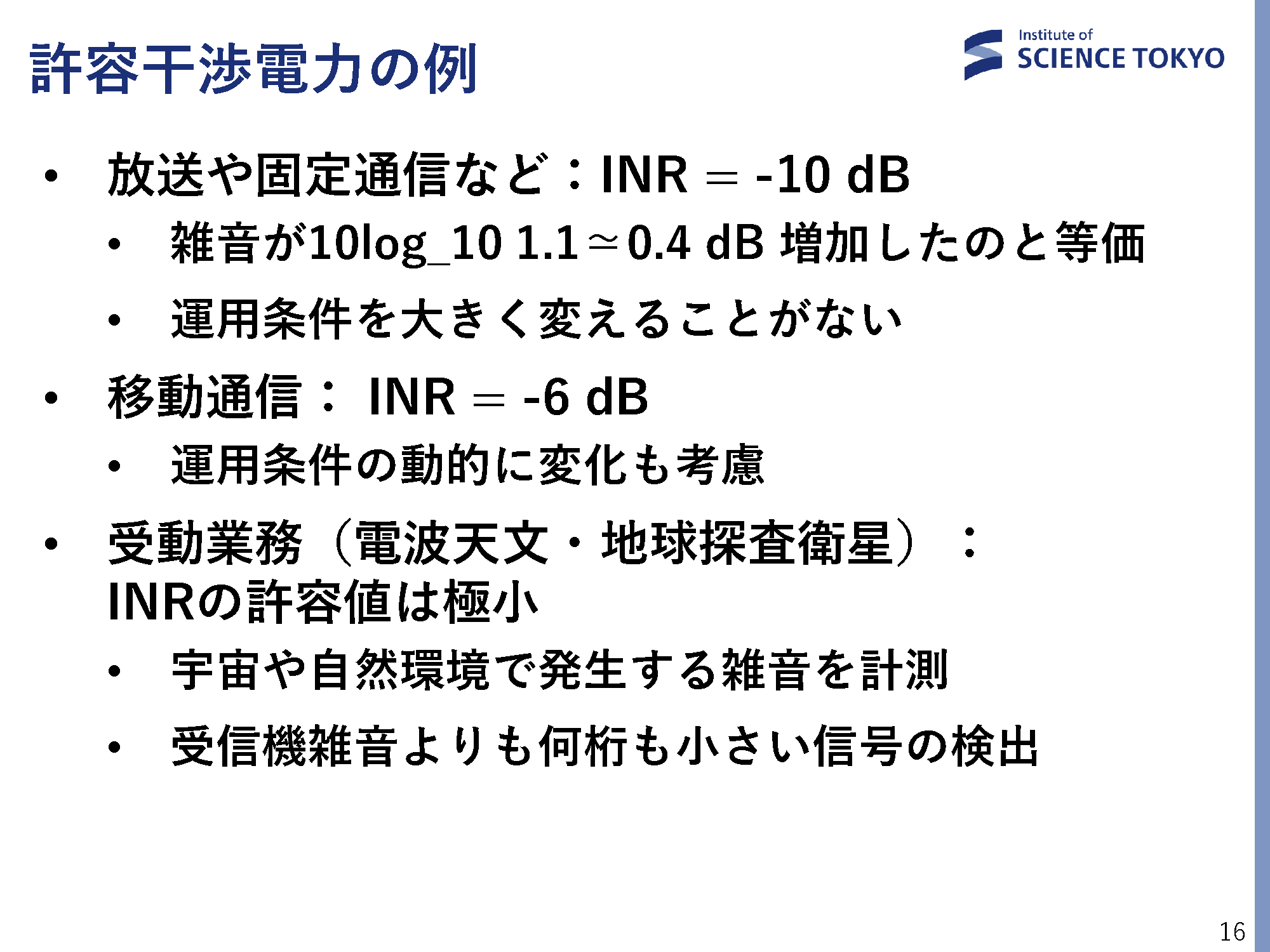

これはITUの勧告から集めてきたものですが、引用元を表示しておらず申し訳ありません。放送や固定通信だとINRは-10dBとだいたい決まっています。要するに雑音の10分の1の電力を許容する。これは換算すると、だいたい雑音レベルが0.4dB上がったものと等価になります。このぐらいであれば運用条件は大きく変わらないという認識です。移動通信だとフェージング変動もあるので、最大値としてはもう少し大きいところまで許容します。

保護が厳格に必要とされるものは、「周波数共用の推進派から目の敵にされているシステム」とあえて申し上げますが、電波天文です。電波天文は、宇宙の遠いところから来る雑音を特殊な受信機と巨大なアンテナで受信しています。ですから、そこに人工電波が入ってこようものなら、受かるものも受からなくなってしまいます。先ほどのINRでいうと-80dBといったレベルが要求されます。その次に厳しいものは地球観測衛星です。これも基本的には地上のいろいろな物体から出ている雑音、これは熱雑音といって温度に比例しますが、これを観測します。無線機があると、そこだけが見かけ上、温度が高くなって見えて、正確な計測ができません。非常に小さい雑音を計測するようなシステムでは、INRはこれよりずっと厳しいものを求められています。それは、そうしないと目的のものが計測できないという事情があります。

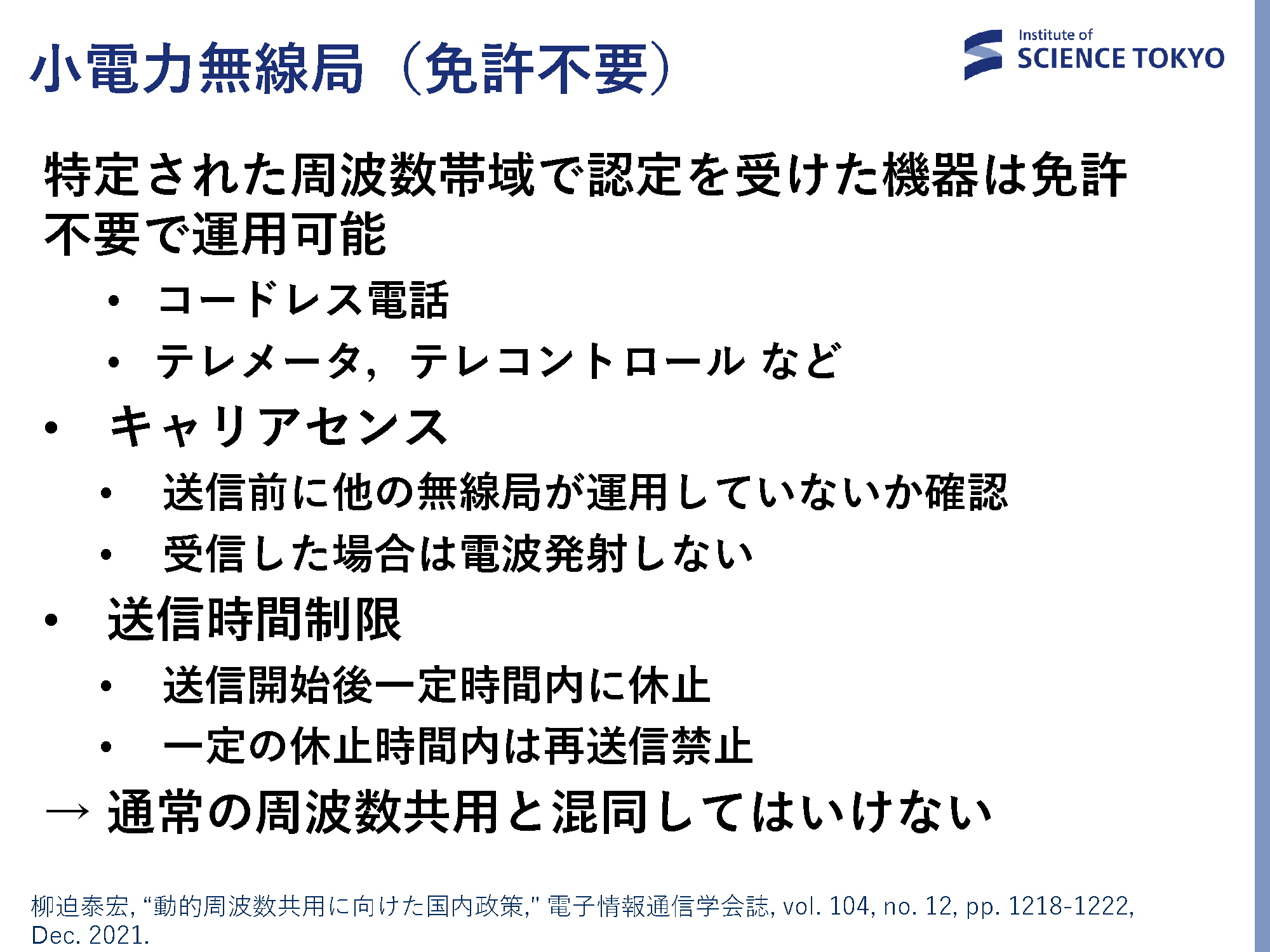

免許不要の小電力無線局です。コードレス電話、テレメーター、また無線LANは敢えて書いていないのではなくて書き忘れたのですが、キャリアセンスをします。皆さんは無線LANをお使いなので、当然キャリアセンスという概念はご存じ、おなじみですよね。送信前に他の無線局が運用してないかを確認して、受信した場合は電波を発射しない。「共用はこれでいいじゃない」と皆さん、おっしゃいます。問題は、「これをセンスできますか」という話です。皆さんがキャリアセンスで検出しようとしている電力は、通信に使えるほど大きな電力です。これに対して、INRで規定されるような電力は、普通のキャリアセンス回路では受信できないということを、皆さんにご理解いただく必要があると思っています。

小電力無線局の場合には、送信時間も制限されていて、必ず止めて聞かなければいけません。要するに互いに譲り合って運用することが求められており、「これを担保したから免許なしで運用していいですよ」という話です。一方的に妨害を与えないための工夫として、こういうものが入っています。これは一般の周波数共用、要するに違うシステム間の周波数共用には残念ながら今のところ、こういうロジックは使えません。一番大きな理由は、先ほど申し上げたようにセンシングに使っている電力の大きさが全然違うということです。

私の研究テーマでもあるのですが、先程も申し上げた通り伝搬損失が曲者です。どういう場所で運用したら、どういう電波の伝搬損失があるか、これは自分が研究者で言うのは恥ずかしいですが、いまでもそれほど高い精度では予測できません。様々なモデルを使って予測をするのですが、最悪の場合には自由空間、要するに「見通しで何も遮るものがなかったら、これだけ電波が来ますよ」という、いわゆる最悪値評価と呼ばれているものを採用することもあります。

最近、わりとよく使われている伝搬損失として、ITUが勧告した干渉モデルがあります。そして、もう少し伝搬予測の高度化が進めば、実際の運用場所の電波伝搬の高精度予測ができるようになり、それを使うことが一番いいでしょう。あるいはシステム設計に使った電波伝搬モデルを使えばいいかも知れません。お分かり頂けると思いますが、電波伝搬モデルにはいくつも種類があり、どれを使うかによって共用条件が変わる、という話です。実際の共用場面になると、これはあまりいい言い方ではありませんが、新たに周波数を使おうとしている、共用しようとしている人たちと、もともと周波数を使っている人たち、この間の信頼関係で伝搬モデルの良し悪しが決まるという面があります。なぜかというと、信頼できない相手に対しては、信頼できなくても誤動作しないモデルをどうしても使う必要があるからです。ですから、自由空間、要するに「何も妨害するものがないモデルで検討してください」ということは、共用相手を信頼していないから、そのようなモデルが採用されるということです。検討が敵対的になればなるほど伝搬モデルは保守的になる。要するに妨害波が多くなるように計算する傾向があります。

これは私がある検討会で実際に聞いた話です。「ここは建物の遮蔽があるので、10dBとか20dBは十分に減衰します」と言ったら、被干渉側は「建物はいつ壊されるか分からないから、そんな損失を考慮することは認められません」と言うわけです。伝搬の変動を年単位で見積もれば確かにそうかもしれませんが、検討の場では、こういう発言が出てきます。ですから、伝搬モデルがいろいろとあるということは、要するに正確な伝搬モデルがないことが1つの原因ですが、その中でどういう伝搬モデルを使うかということに人間関係が表れます。

干渉電力の計算方法です。動作の形によって二通りがあります。1対1で干渉するような場合、固定通信は基本的に1局が干渉する。あるいはワイヤレス系のデバイスであっても一番近い1局の干渉が支配的であれば、1対1の干渉を直接計算すればいいということになります。しかし、無線LANのようにデバイスが非常に多い場合には合成干渉量も検討します。要は、たくさんの人が同じ周波数帯を離れたところで使っている場合、例えば空から衛星で運用していて、衛星のフットプリントの中に何万局や何十万局も同時運用されているものがあると、干渉電力は足し算で聞いてくるので、運用の形態を、どのぐらいの動作率で、どのぐらいの場所率でということを考慮して、乱数でシミュレーションをして、「干渉電力は確率何パーセントで何dBぐらいになります」というような予測をする必要があります。

あとは固定通信だとサイトエンジニアリングといって、「検討では共用できないけれども、アンテナの指向性を変えて、あるいはアンテナの設置場所を制限することで、共用条件を満足するようにしましょう」という対応をとることもあります。これはお互いの信頼関係がある場合です。ですから、これも信頼関係に依存して、ここで許容する改善量も変わってきます。

もう1つは運用調整です。こちらは主に時間、あるいは場所です。システムによっては24時間運用しないので、運用時間を分けて使いましょうということです。最近、2.3GHzの携帯電話にダイナミック周波数共用が導入されました。あれは基本的にそういう考え方です。被干渉システムは、後でご紹介しますが、FPUというテレビの素材伝送用のシステム、これは常時使っていないので、「FPUを使っている時間は携帯電話の基地局を止めてください。使ってない時間には携帯電話で使っていいですよ」というような運用調整をやっています。こういうものが共用の仕組みとしてあります。

共用検討:個人的体験

普通に大学で研究をしていると、関心がある部分についてはきれいな仮定を置いて検討を行いますが、実用上のどろどろした課題はあまり扱いません。しかし、実用化をして、それでビジネスをやっていこうという、本気の人たちの議論は凄いものだという学びをご披露させていただくために、講演のタイトルを「体験談」としました。

実は私が共用検討で最初に関わったものがUWBです。最近はUWBがまた使われるようになりました。要はパルスレーダと同じ原理で測距のために使われています。iPhoneに搭載されて急にまた認識されるようになりました。UWBは2000年代の頭に近距離高速伝送の方式として大変な議論の末に導入を決まったものでしたが、実際には誰も市場参入しませんでした。

2つ目は先ほどのFPUの周波数移行です。少し地味ですが、これは周波数共用の考え方ということでは非常にいい例だと思いました。3つ目はテレビホワイトスペースです。4つ目は今日話題になったAFCです。これは現在進行形なので、何も結論は申し上げませんが、私が気になっている点をお話ししたいと思っています。

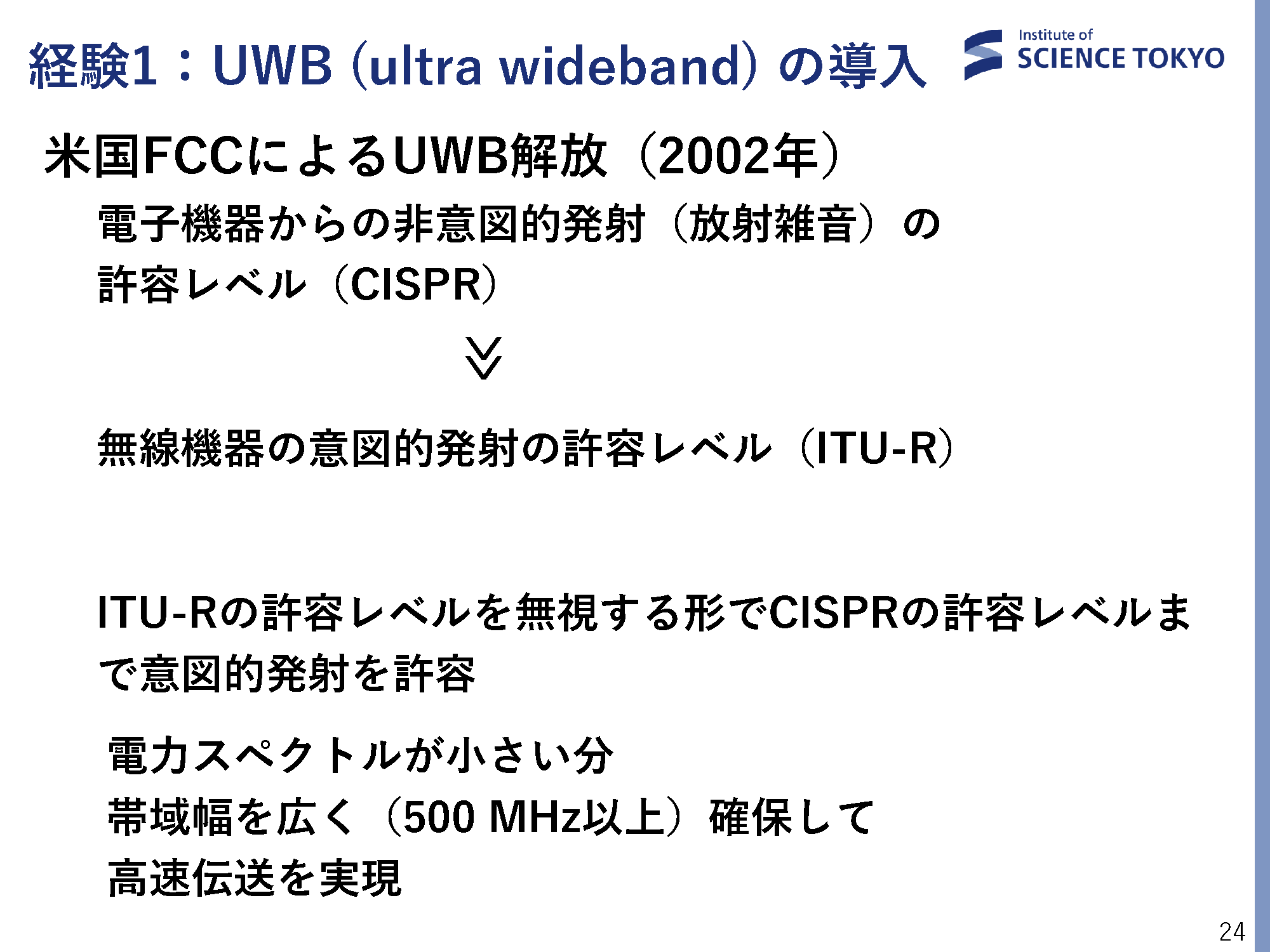

UWB(Ultra-Wide Band)は、当時の経緯をご存じの方は少しずつ少なくなってきていると思いますが、アメリカが急に「UWBをやるぞ」と言って、黒船のように日本に押し寄せてきました。皆さんが使っている無線LANはIEEE 802.11ですが、IEEE 802.15というPersonal Area Networkの標準です。元々最初にあったものはBluetoothで、それからZigbee、その次の規格として超高速Personal Area Network IEEE 802.15.3aというシステムをUWBで検討するにあたって、すったもんだがあったというお話をしたいと思います。

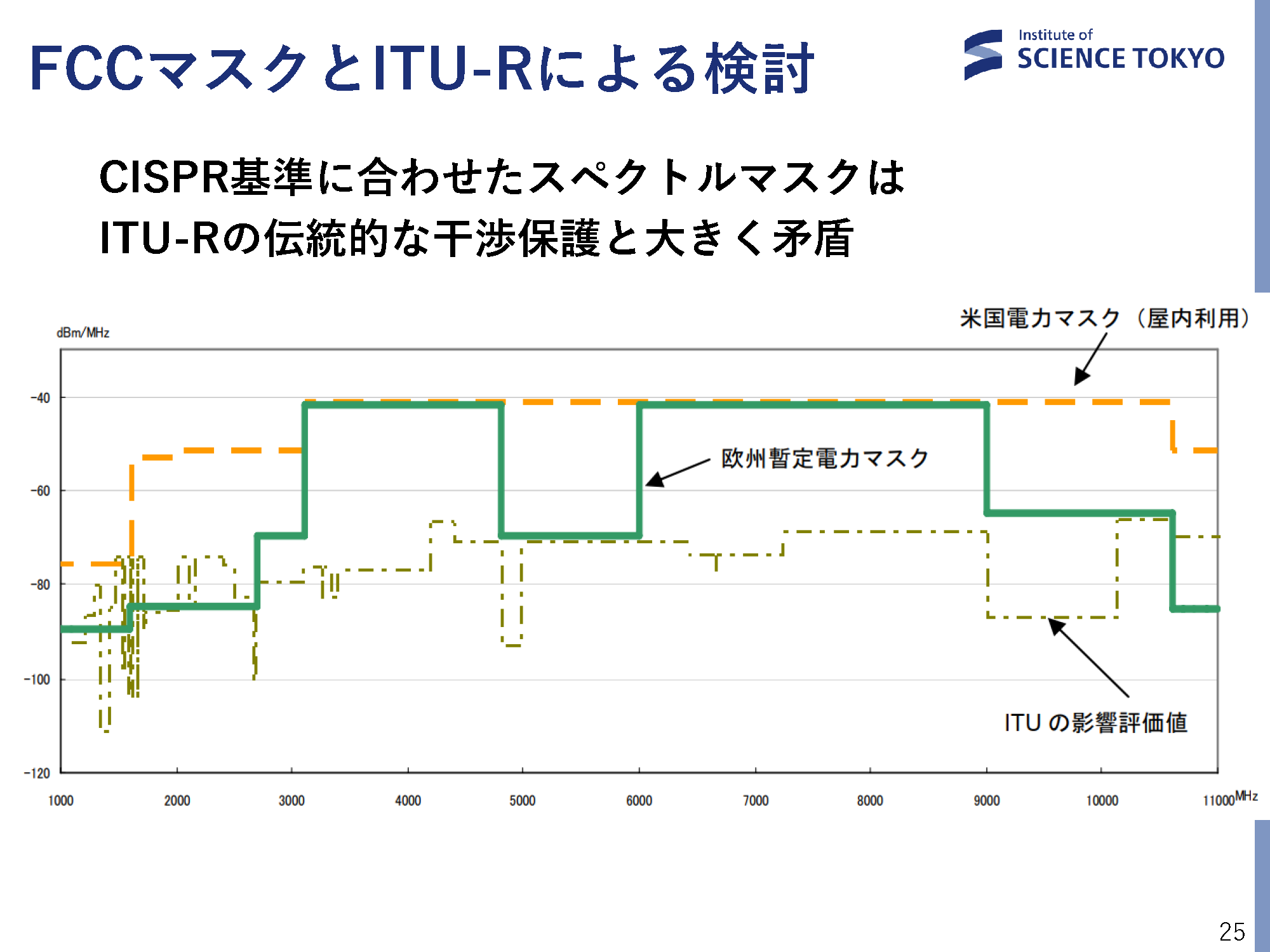

先にこれをお見せします。目盛が小さくて見えないかもしれませんが、横軸は周波数で3.1GHzから10.6GHzです。黄色い点線のレベルが-41.3dBm/MHzです。この数字は何かというと、当時のパソコン等のデジタル機器が出している放射ノイズの許容レベルです。それはCISPRというIECの下にある産業基準で決められたレベルです。これに対して「通信をやっている人は誰も文句を言わないんだから、ここまでは出していいだろう」と判断して、「CISPRで決めた放射妨害波のレベルで通信をしていいよ」とFCCが決めました。アメリカでもいろいろと議論があった末に認めたといわれていますが、ITUで決めた無線機器が出していい干渉波のレベルに比べると何十dBも高い。これは技術的な矛盾です。「CISPR基準で干渉してないじゃないですか」、とITUの基準を無視した形で最初はUWBが始まりました。

ITUでも、UWBに対応するためにタスクグループをつくって大急ぎで検討しました。私もこのタスクグループの会議に参加していたので、総務省での検討にも関わることになりました。レベルは低いですが、それでも熱雑音よりはずいぶん高いレベルです。それでも通常の無線機よりは電力スペクトルが小さいので、帯域幅を広くする。500MHz以上と当時は言っていました。500MHz以上の帯域幅を確保して高速伝送を実現するというシステムでした。当時、Gbpsの近距離伝送を無線で実現するニーズがあると見込んで議論が盛んに行われました。米国でも、Intel、Motorola ~ Freescale、そういった大手の半導体企業が標準化に参加していました。先ほど申し上げたようにそれでITUの勧告通りにマスクを書くと、CISPR基準の黄色い破線よりも30~40dBぐらい低くなります。「無線機だったらだめだけど、パソコンだったらいいよ」というルールの矛盾を突いたシステムです。私の印象ではアメリカのベンダーが「日本にも入れろ」と言って黒船のようにやってきたものがUWBでした。

私は、そのときにNICTでUWBの推進をしている部署にいたので、微妙な立場でしたが、私自身は、推進派からは距離を置いて中立的にUWBの制度を考えるグループにいました。

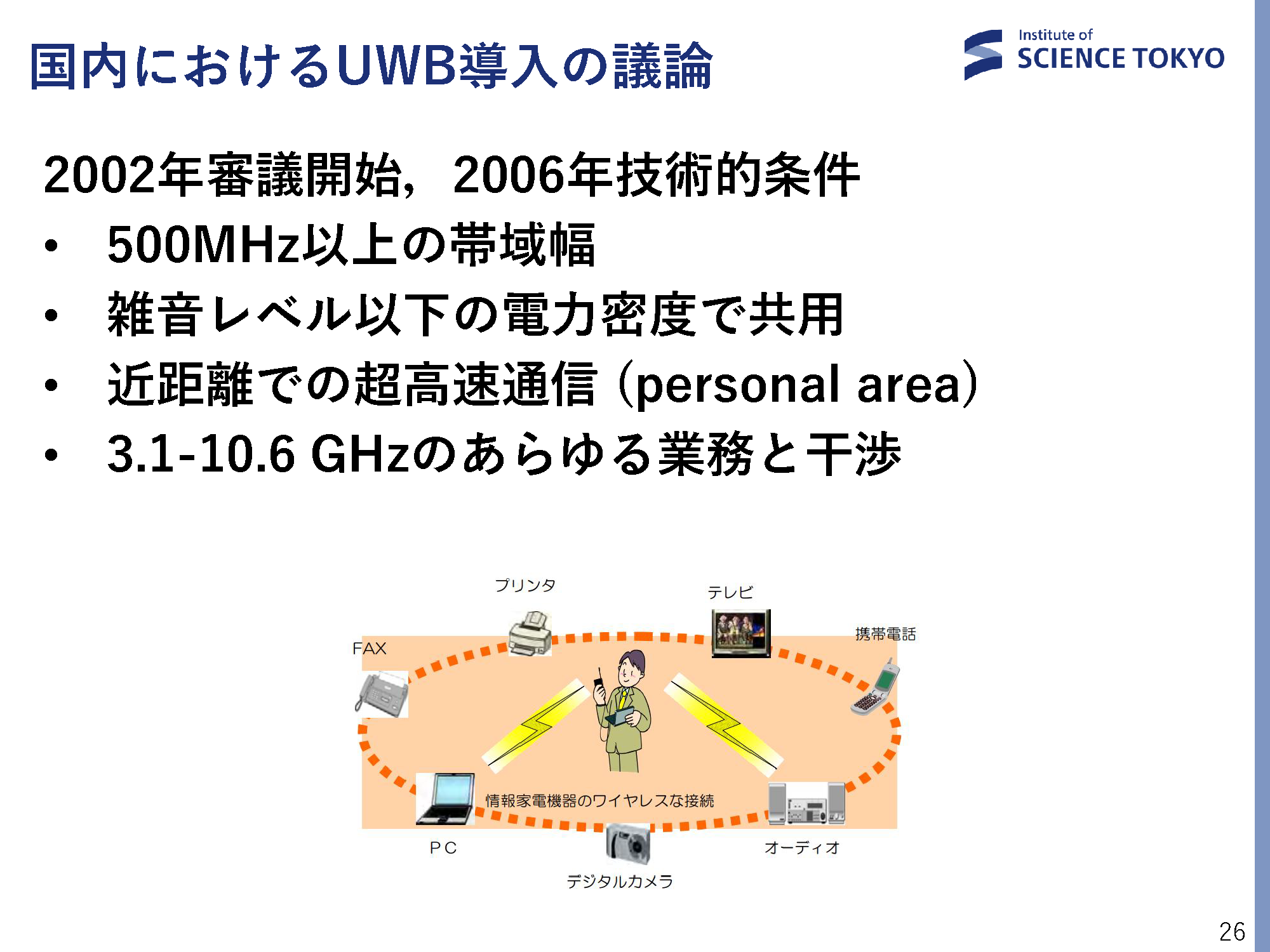

総務省での検討は2002年に始まって技術的条件ができるまで4年かかりました。途中、何度も中断をして、水面下で総務省の皆さんがいろいろなステークホルダーと交渉を重ねながら、なんとか最後までたどり着きました。

500MHz以上の帯域幅で、雑音レベル以下の電力密度で共用。それから、超高速通信です。パーソナルエリアなので、距離は3mぐらいを想定していました。

問題は、3.1~10.6GHzのあらゆる電波利用と干渉するということです。

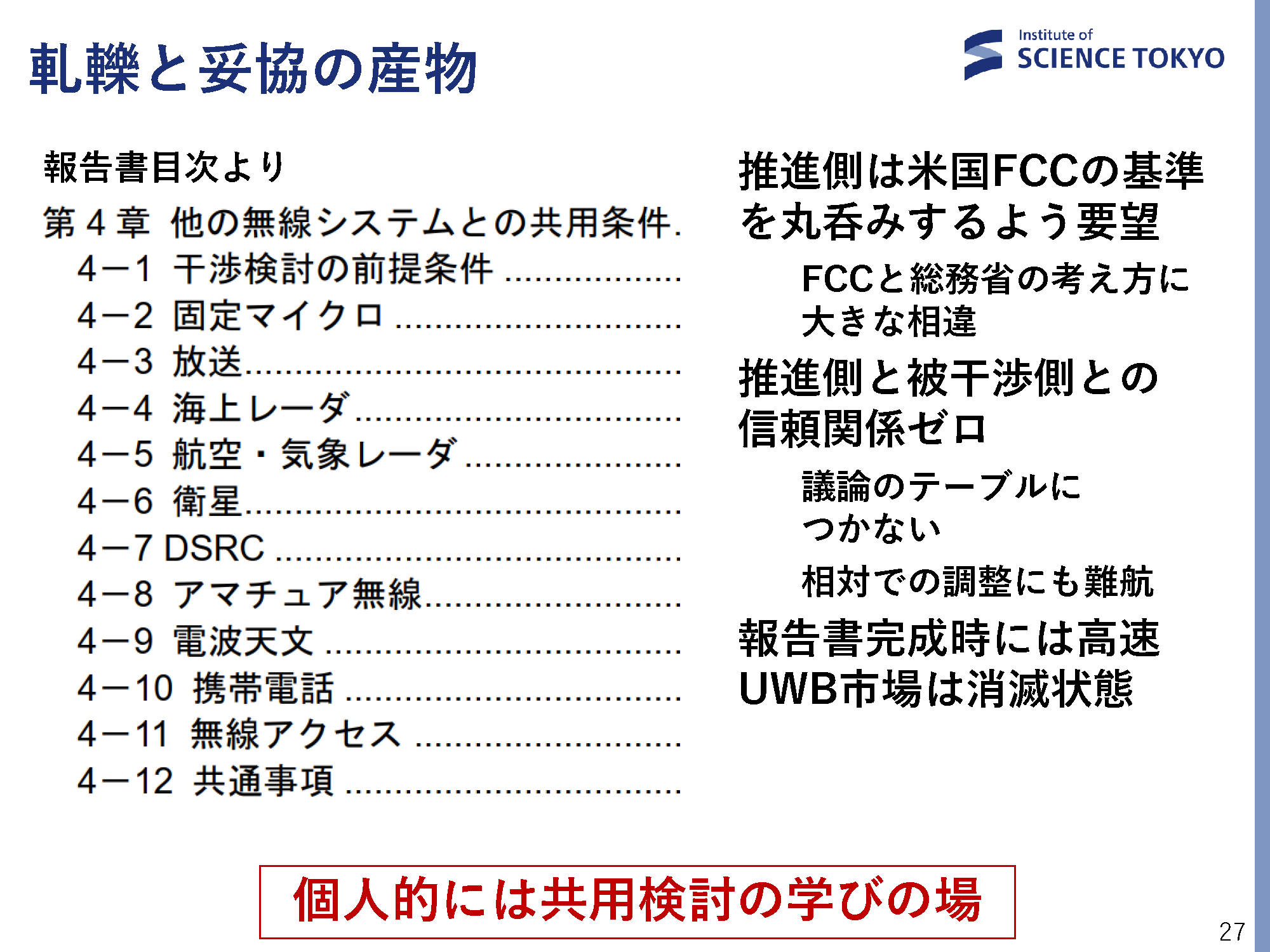

これは報告書の目次から切り抜いたものです。4年間かけて出てきた干渉の検討結果です。固定マイクロ、放送、海上レーダ、航空・気象レーダ、衛星、DSRC、これはETCです。それから、アマチュア、電波天文、携帯電話、無線アクセス。これを全部議論した末、何とか納得したものも、してないものもありつつ、UWBの共用検討が終わりました。最初は推進派が「アメリカ様がこう言っているんだから、これを飲め」というような形でいきなり持ってきました。当然既存利用者の側は「そんな話があるか」と。要するに先ほど伏線のように申し上げたのですが、電波の割り当ては、その国の主管庁のマターなので、アメリカがどうかということは、法律上は関係がありません。他方で各国間でのハーモナイゼーションへの期待はあります。特にWi-Fiは、世界中で使えるから普及したということもあるので、ハーモナイゼーションは総務省も気にかけながら共用検討をやっていると思います。ただ、当時は今ほどハーモナイゼーションに対する意識も強かったわけではなく、今だから言いますが、UWBは共用の観点からは非常に「筋の悪い」システムでした。こういうものを4年かけて、ようやく皆さんが何とか納得してルールができました。先ほど申し上げたように「ハーモナイゼーションのためにFCCの基準をそのまま日本にも入れてほしい」という結構強いプレッシャーがありました。最後は「WTOに訴えるぞ」と発言したという噂さえ流れていました。

先ほど申し上げたように推進側と被干渉側との信頼関係がゼロからスタートしました。簡単にいえば議論のテーブルにすらつけないような状況になりました。そういう状況なので、相対で調整するといっても、ほとんど取り付く島もないという状況が最初のころからずっと続いていたと思います。我々も知らない水面下で、総務省の皆さんが汗をかいた結果、技術的基準ができたと思っています。ただ、残念ながら4年かかっている間に高速UWBはIEEE802.15.3aでの標準化に失敗し、製品がほとんど市場に出回りませんでした。無線LANが高速になって必要がなくなったということが一番大きな原因だと言われています。

これが私の最初の周波数共用の経験です。ここで勉強したことを受けて、総務省からいろいろとお声をかけていただくようになったことが、今日の話につながっています。

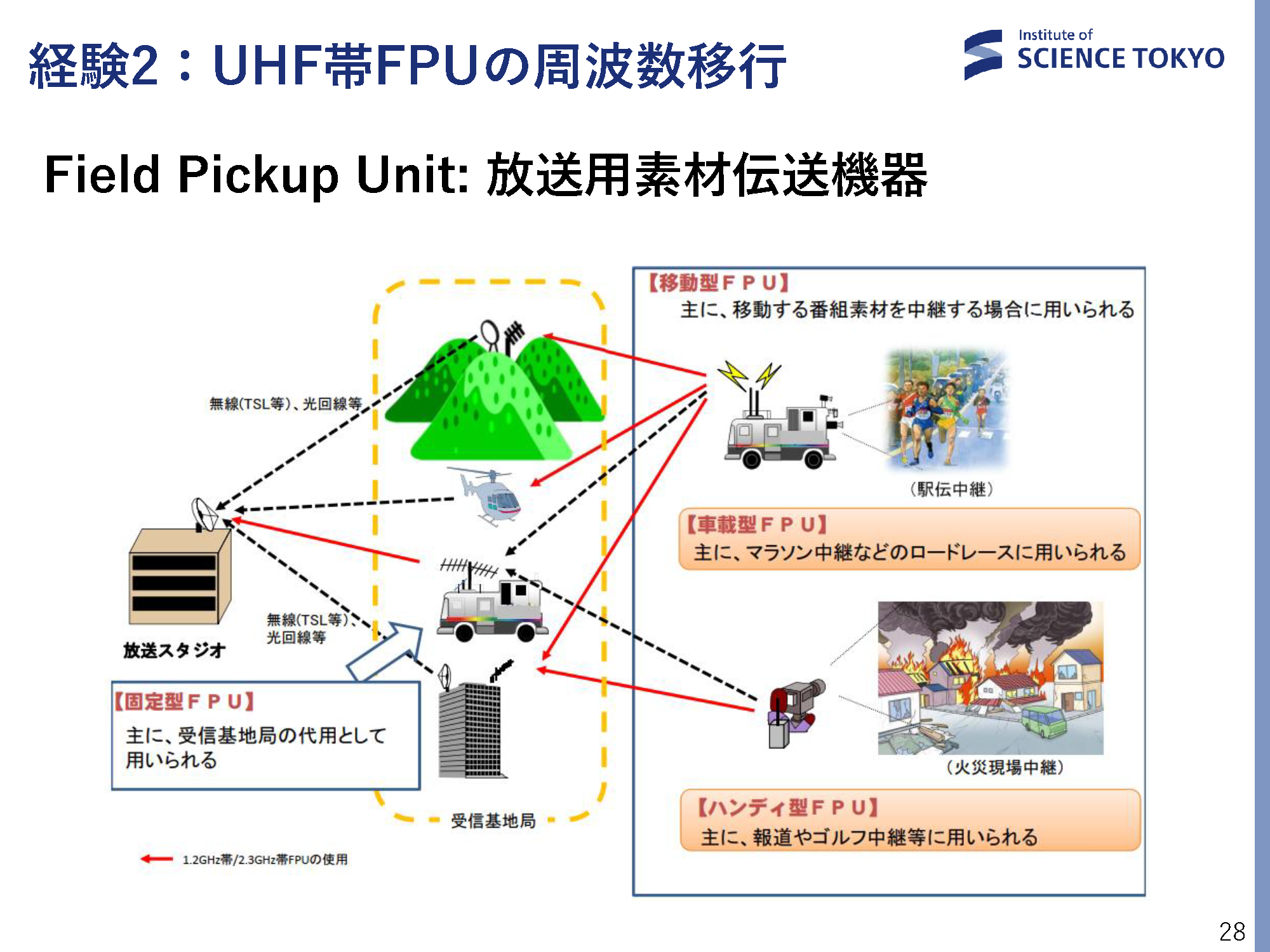

FPUの周波数移行

2つ目は、FPUの周波数移行です。FPUとは和製英語でField Pick-up Unitです。要は屋外に出ていって放送用の映像素材をピックアップします。ですから、映像伝送用のシステムです。いろいろな周波数がFPUに割り当てられており、最近は、周波数利用に関する風当りが強い印象です。700・800MHz帯を携帯電話に再割り当てしなければいけないので、FPUが使っている700MHz帯を1.2GHz・2.3GHzに移行してくださいという話です。この周波数帯のFPUの用途で一番分かりやすいものは、マラソンや駅伝などのロードレースの中継です。

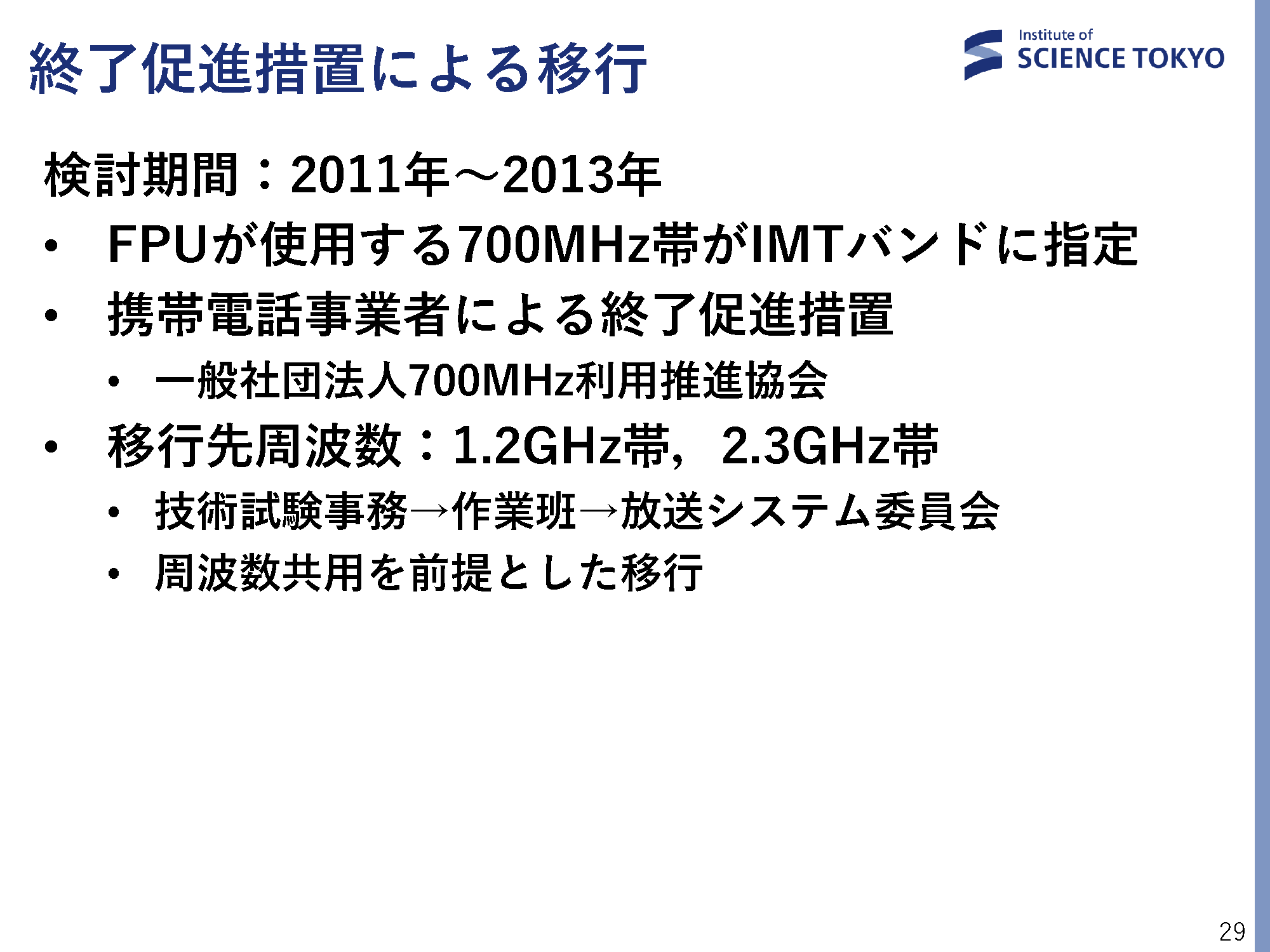

この移行もハーモナイゼーションのためでした。700MHz帯がITUによってITMバンド、要するに「携帯電話の周波数」として指定されました。後から指定していますから、当然先に使っている人がいます。日本の場合は、これがFPUだった訳です。終了促進措置が適用され、携帯電話事業者が終了を促進するために移行費用を支出しています。この周波数帯に関しては、私は移行先の周波数帯で動作するFPUの技術試験事務から放送システム委員会までずっと関わっていましたが、周波数共用が前提でした。

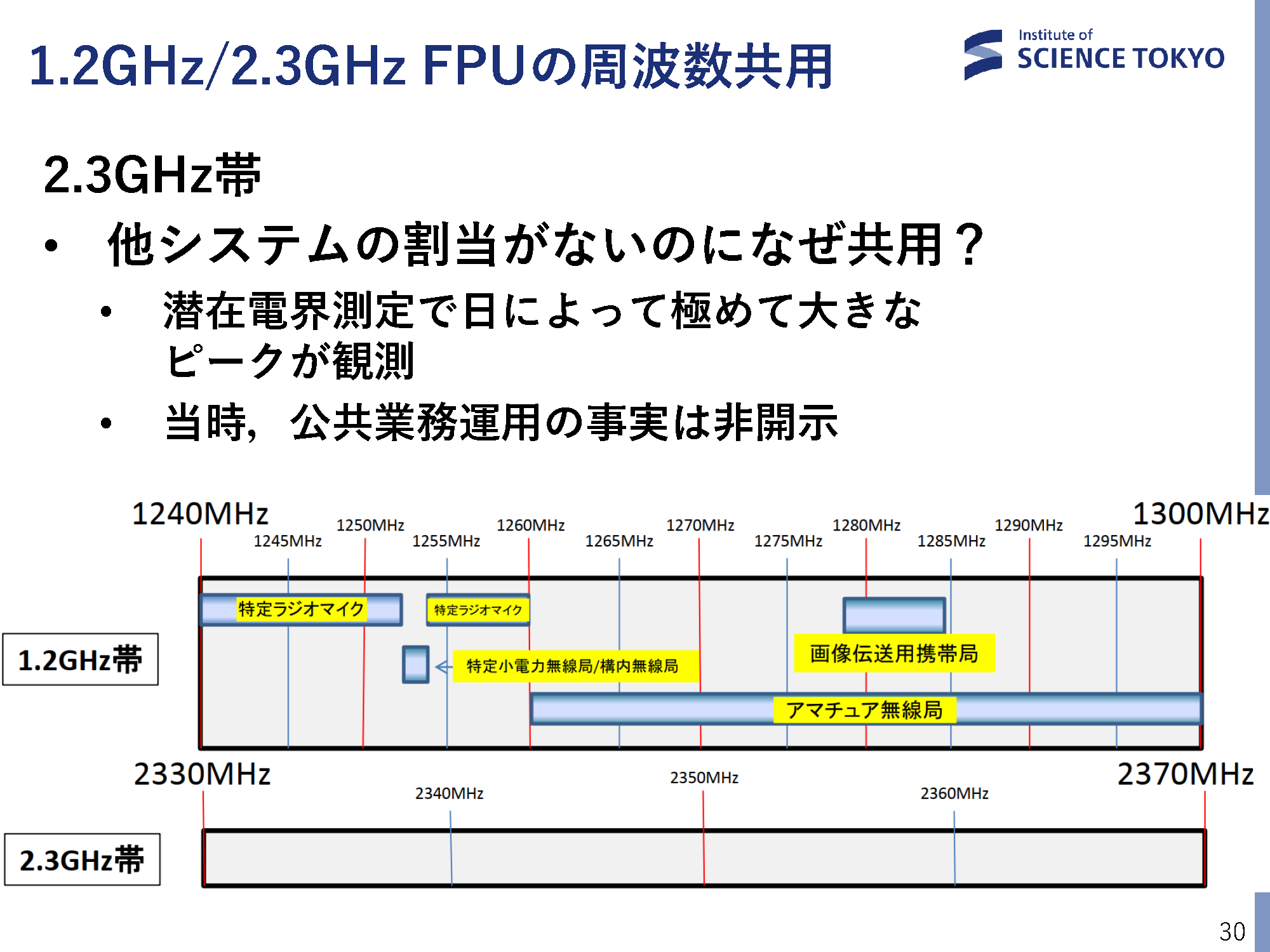

これは当時の周波数割当です。1.2GHzをご覧いただくと、ラジオマイク、特定小電力、画像伝送用、そして、アマチュアです。画像伝送用とはNTSCという昔のアナログテレビの方式で、ラジコンヘリコプターから画像を伝送するものでした。2.3GHzは、周波数の割り当て状況を見ると、何も割り当てられていません。「これは空いているから共用は不要では?」と思い、技術試験事務の人たちもそのように思い込んで潜在電界(自システムを運用する前の電界強度の周波数特性)を実測したら、時々強い電波が見えました。後で分かったのですが、この周波数帯では公共業務が運用しておりました。ただし、当時はその存在自体が開示されておらず「何か見えるんだけど、これは何だろう」という状況でした。なお、先程電波政策懇談会における公共用周波数のお話をしましたが、現在ではこの公共業務が運用していること自体は開示されております。そういう見えない人と共用する必要がありました。

1.2GHzは先ほど申し上げたように、多様なシステムで、特に小口のユーザが多いことが特徴でした。パブリックコメントの結果、特定小電力とアマチュア無線から強い反対がありました。特定小電力は工場や港でも使用されており安全確保が必要です。アマチュア無線家は特に「大電力を月に吹いて、月から反射した電波で通信をするのに、1.2GHzはとても良い周波数で、それが使えなくなるのは困る」と主張していました。

それで、ヒアリングをしてみると、特定小電力の方々がおっしゃることは「免許がいらないものがいいですよ。無線従事者を置かなければいけないとか、無線局免許がいるとか、そういうものは必要ないものがありがたい。しかも、重要な生産設備で使っています。例えば天井走行のクレーン、重機、AGV、機関車、あるいはタワークレーンやポンプ車。シップアンローダー、港にあるもの凄く大きなクレーンです、そういったものに使われています。ですから、止まったら大変なことになります。人も死ぬし、経済的な損失も大きいし。だから、こんな周波数は使わないでください」という主張です。これを私は非常にもっともだと思って聞いていました。

もう1つはアマチュア無線です。免許者数、免許人の数を見ると、アマチュア無線は二次業務ですが、1.2GHz帯の免許人でいうと99.9%がアマチュア無線です。他の免許人は実際には数が本当に少ないです。安定した通信、電離層の影響を受けにくくて宇宙通信に向いている、高性能デバイスが使えるなど、これは当時の話なので、10年ぐらい前ですが、こういう主張がありました。これはこれで「ああ、なるほど」と思いました。こういうものが出てきたときに、先ほどのルールをきちんと参照する必要があります。

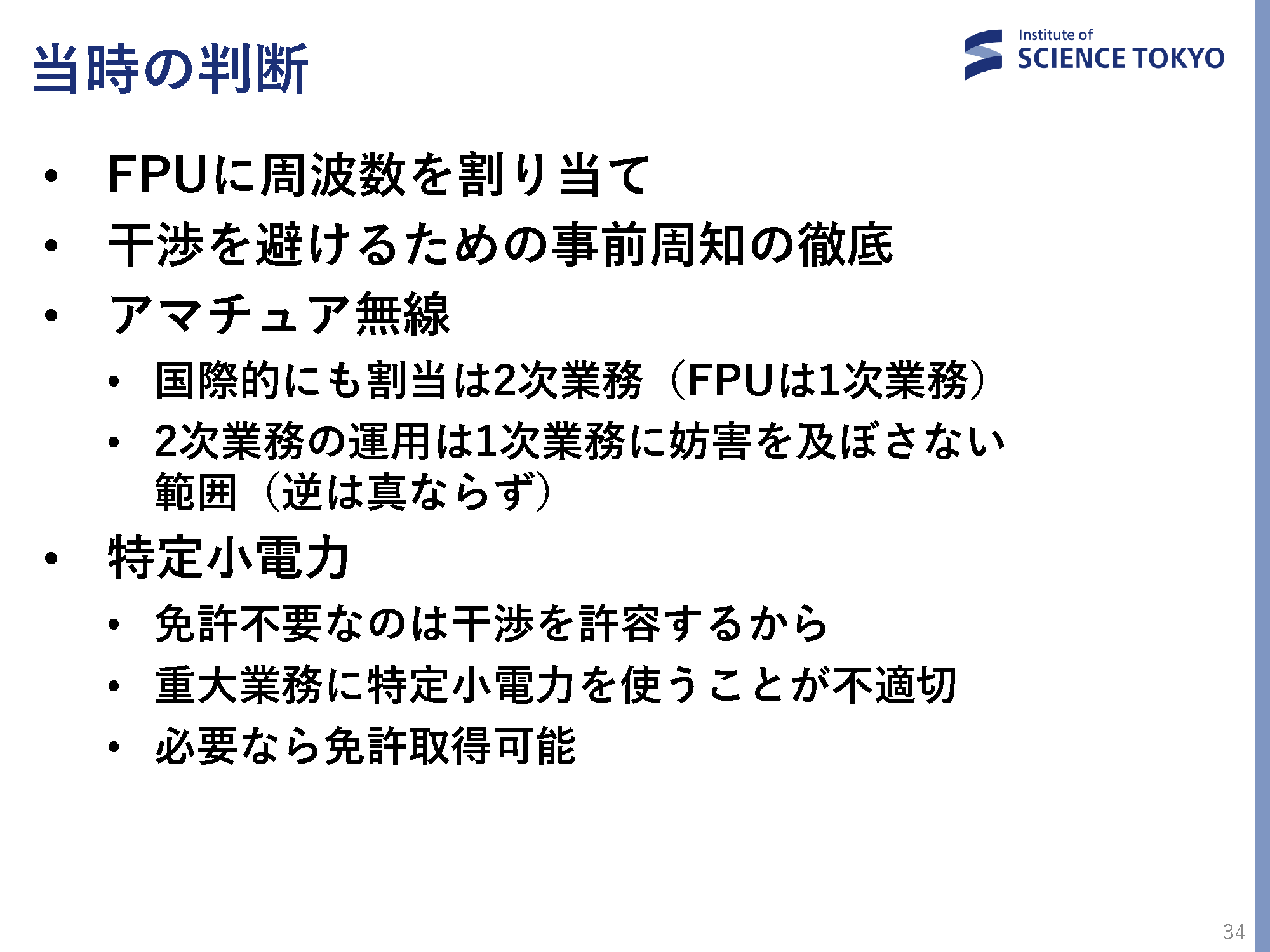

それで、結局はFPUに周波数を割り当てることになりました。ただし、「ここで運用しますよ」という予定を運用場所の周辺で事前に周知するということで落ち着きました。アマチュア無線については、一次業務・二次業務という言い方がありますが、もともと「二次業務は一次業務の妨害を及ぼさないし、妨害を受けても文句を言ってはいけない」と定義されているので、「これは定義です。定義なので、我慢してください」ということになりました。

それから、特定小電力については使い方自体が問題であるという判断になりました。「人が死ぬようなシステムを免許不要で使わないでください」と。今も実態は変わっていないかもしれませんが、何のために無線局免許を出すのかというと、先ほど言ったように妨害しないことを担保するためです。「免許不要で誰でも使えます」はいいのですが、干渉をそもそも許容して免許不要なのに、免許不要で運用していて妨害を受けたら人が死ぬと言われても困ります。もっと問題になったことは、特定小電力の周波数と全く同じ周波数帯に、構内無線局という無線局免許を取得して運用できるシステムもあります。このパブコメを取ったときに、構内無線局の免許人はゼロでした。要するに「こういう危険なものも含めて全部、免許不要で運用していて、それはそれで、まずいんじゃないですか」ということになりました。本当に障害が起きて困るのであれば、構内無線局の免許を取って使って下さい、という結論になりました。

TVホワイトスペース

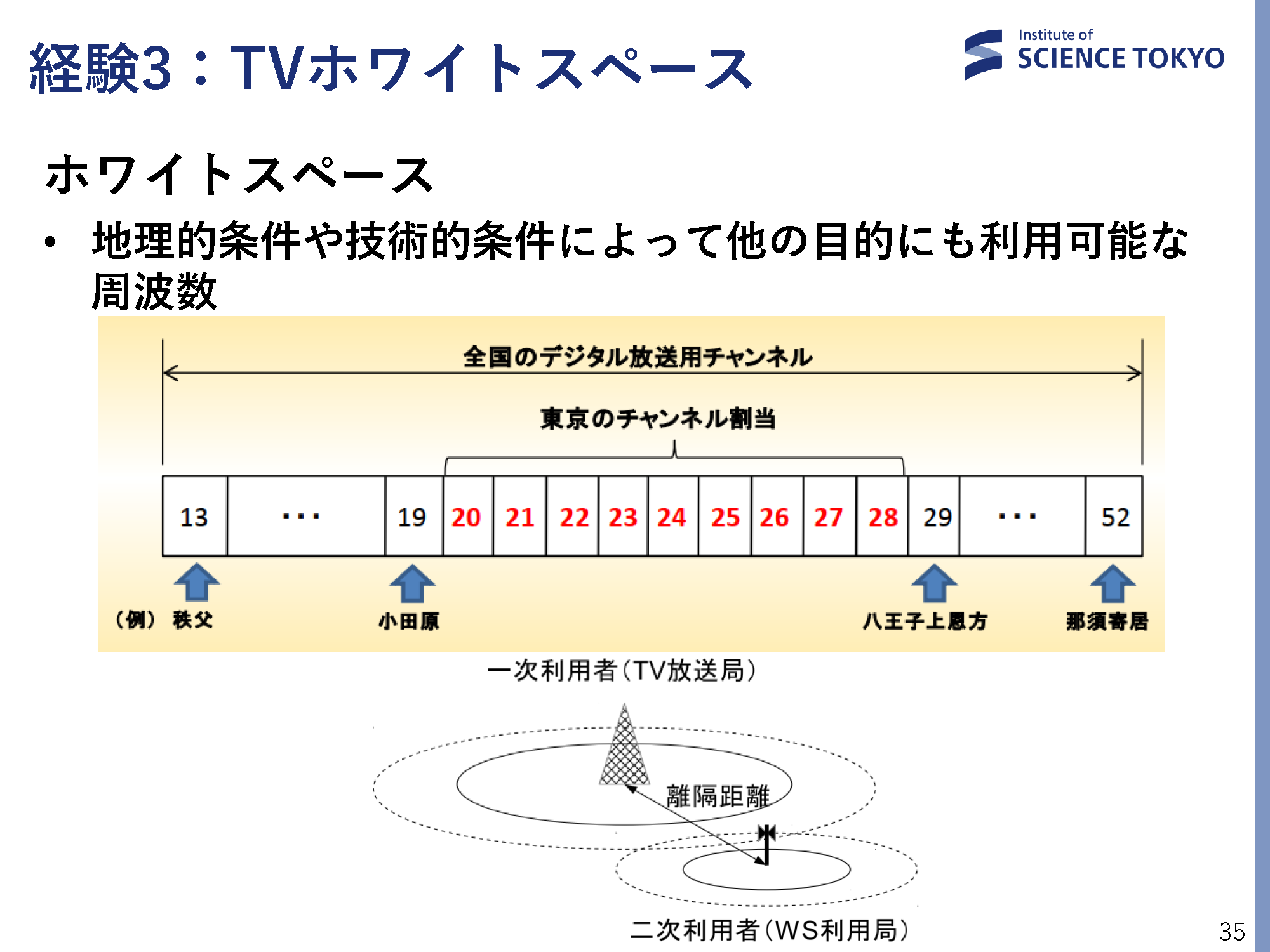

3つ目はテレビホワイトスペースです。これは今も使われています。地上テレビ放送がデジタルになったときに周波数が減りましたが、「それでも場所によっては全部の周波数帯域を使ってないところもあるでしょう」ということで、最初は大々的にホワイトスペース特区というものをつくって、いろいろなアプリケーションを検討しました。

特区を選んで、「どんなアプリケーションがあって、どんな共用方針にすればいいか、運用調整はどうすればいいか」という議論を、実証実験を交えて行っていました。

この時点まで、私は関わっていなかったのですが、自分から「これだけは議論に参加したい」と思って、委員会に半ば無理やり入れて頂きました。当時は電子情報通信学会ソフトウェア無線研究会で周波数共用の旗振りをやっていたのですが、その関係者の誰にも声がかからなかったので、学会活動のプレゼンスを示す必要があると感じていたのがその理由です。先ほどお話しした通り、私はFPUの共用検討など、放送関係の周波数共用の検討にいくつか関わっておりました。そこで、被干渉側の立場から委員会に参加させていただき、放送波の保護の観点からいろいろと発言させていただきました。

結局、収斂したものはエリア放送。これはワンセグでイベント用や構内用に近隣に吹くテレビ放送。それから、ラジオマイク。これは業務用のワイヤレスマイクです。これも700MHzから移行しています。そして、センサーネットワーク、それと災害向け通信。この4つの用途に絞られて検討していったところですが、途中でセンサーネットワークと災害向け通信は下りてしまいました。

結果として、エリア放送とラジオマイクという放送関係者と非常に縁の深いシステムが残り、元々の業務である通常のデジタル放送を含めた3者が周波数共用するための運用調整協議会が、大きな混乱・軋轢もなく発足しました。当時作られた運用調整システムは改修を重ねながら今も運用しています。協議会創立時から副会長、2019年からは会長を務めています。

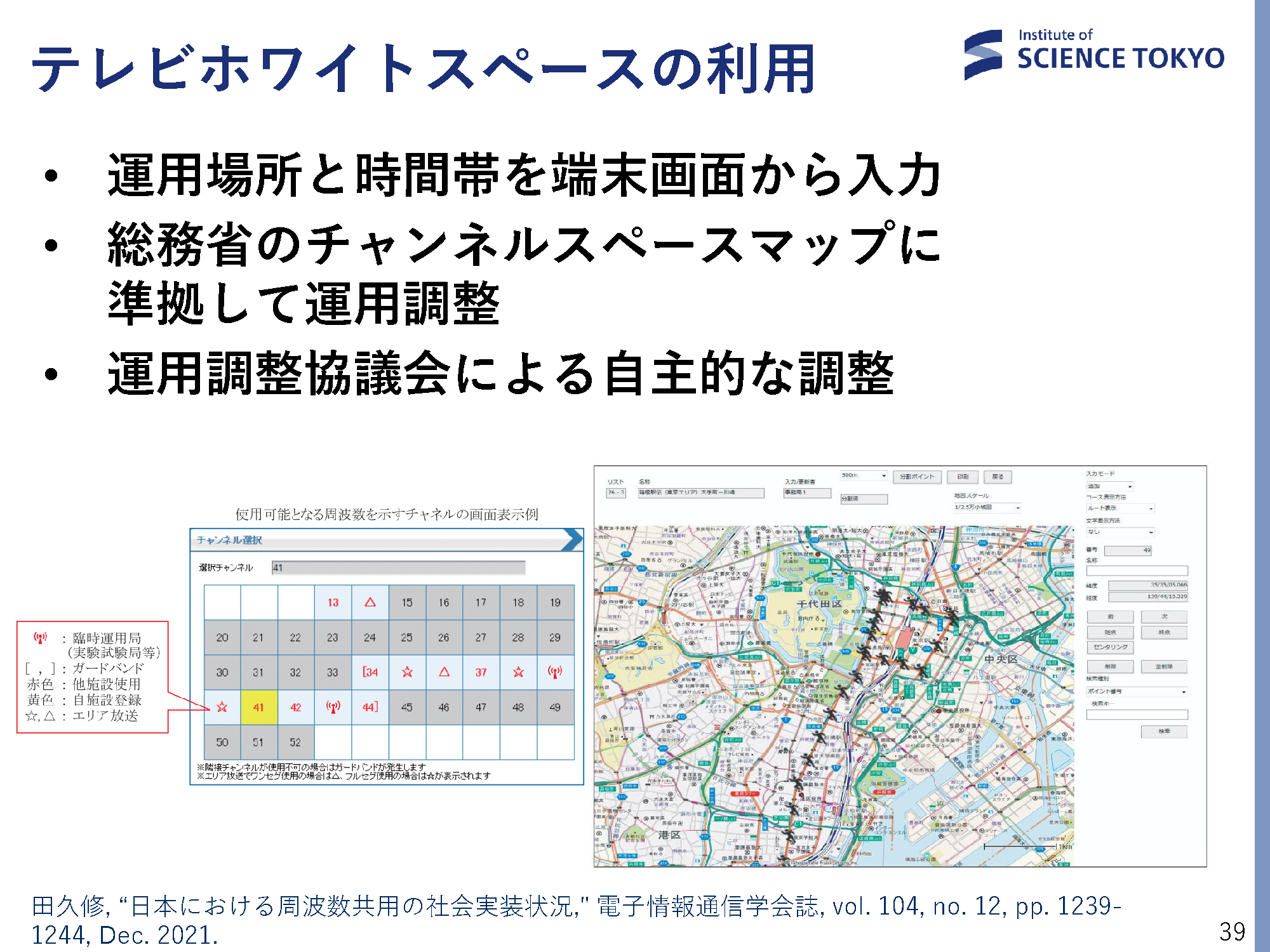

基本的には運用場所や時間帯を運用調整システムに入力し、相互に妨害がないかを確認します。これは協議会による自主的な調整になります。運用調整は受益者負担ということで、ホワイトスペースの利用者が費用を負担しています。

AFCについて

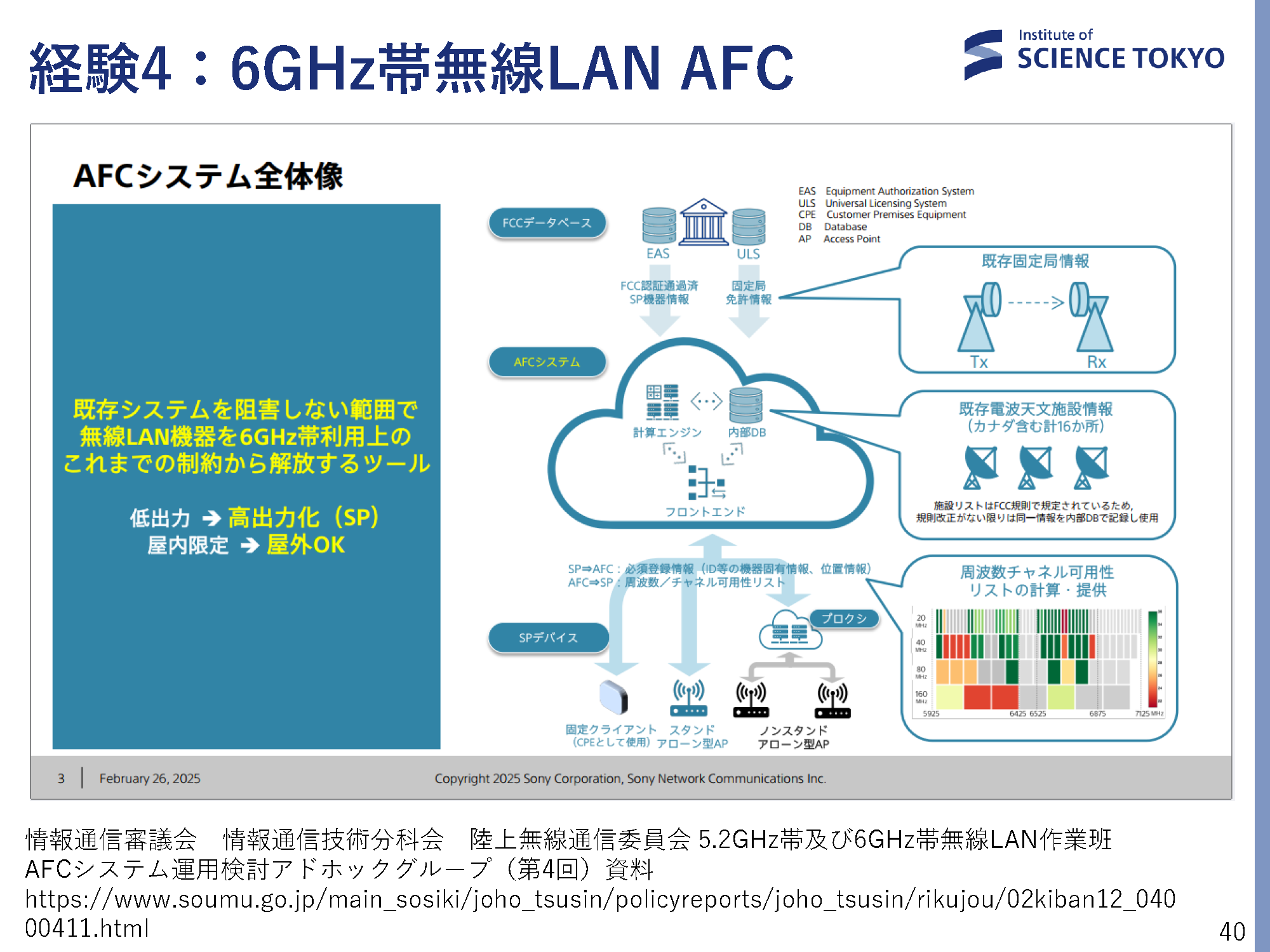

今日の最後の話です。AFCについては、これまでのご講演でもご紹介いただいていますし、皆様の業務とも大変縁が深いので、よくご存じのことと思います。「SPモードを運用するために、きちんと登録局にして、干渉してないことを確認するようなデータベースを作って、周波数を割り当てて運用しましょう」といわれています。まだ検討のプロセスの途中なので、今日は、公開されている資料を、もう1回復習し、心配事項と言うと語弊がありますが、「ここが今後、議論のポイントになるだろう」というところをピックアップしました。

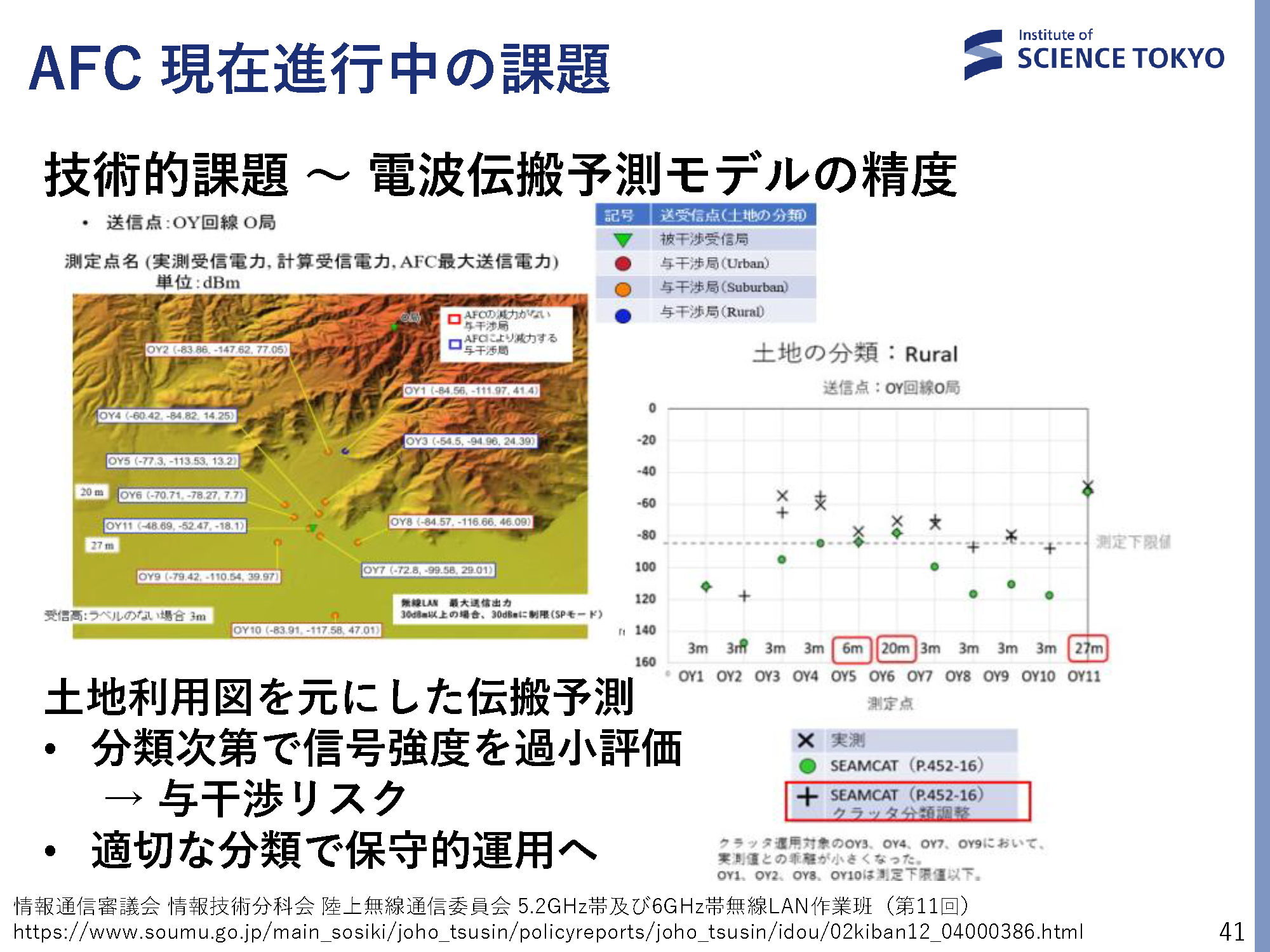

それは、先ほどからお話ししている電波伝搬モデルです。電波伝搬モデルをどうするか。先行してAFCが実用化されているアメリカあるいはカナダでの電波伝搬モデルは、詳細な土地利用図を使って伝搬の予測をしています。これは総務省から公開されている資料を、そのまま載せています。アメリカのガイドライン通りに予測すると、信号電力は緑色の点になります。×は実際に測定された電力です。この図が何を意味するかというと、予測した干渉電力は小さいのですが、実際に測ったら凄く大きかったという場合が結構たくさん出てきた、ということです。「これはまずい」と思いました。最初の事務局案は「これを取りあえず出しましょう。」だったのですが、私は「これを出したら被干渉側は『うん』とは言わないですよ。土地利用の分類方法を少し変えて保守的な運用にしたらどうですか」と進言しました。+が予測し直したもので、全部ではないですが、かなり実測値に近づいています。ということは、かなり緻密なモデルを使って予測をしたつもりでも、伝搬モデル自体はそれほど正確ではなく、しかも曖昧さも含んでいるということです。これをどう扱っていくのかが1つ目の課題です。

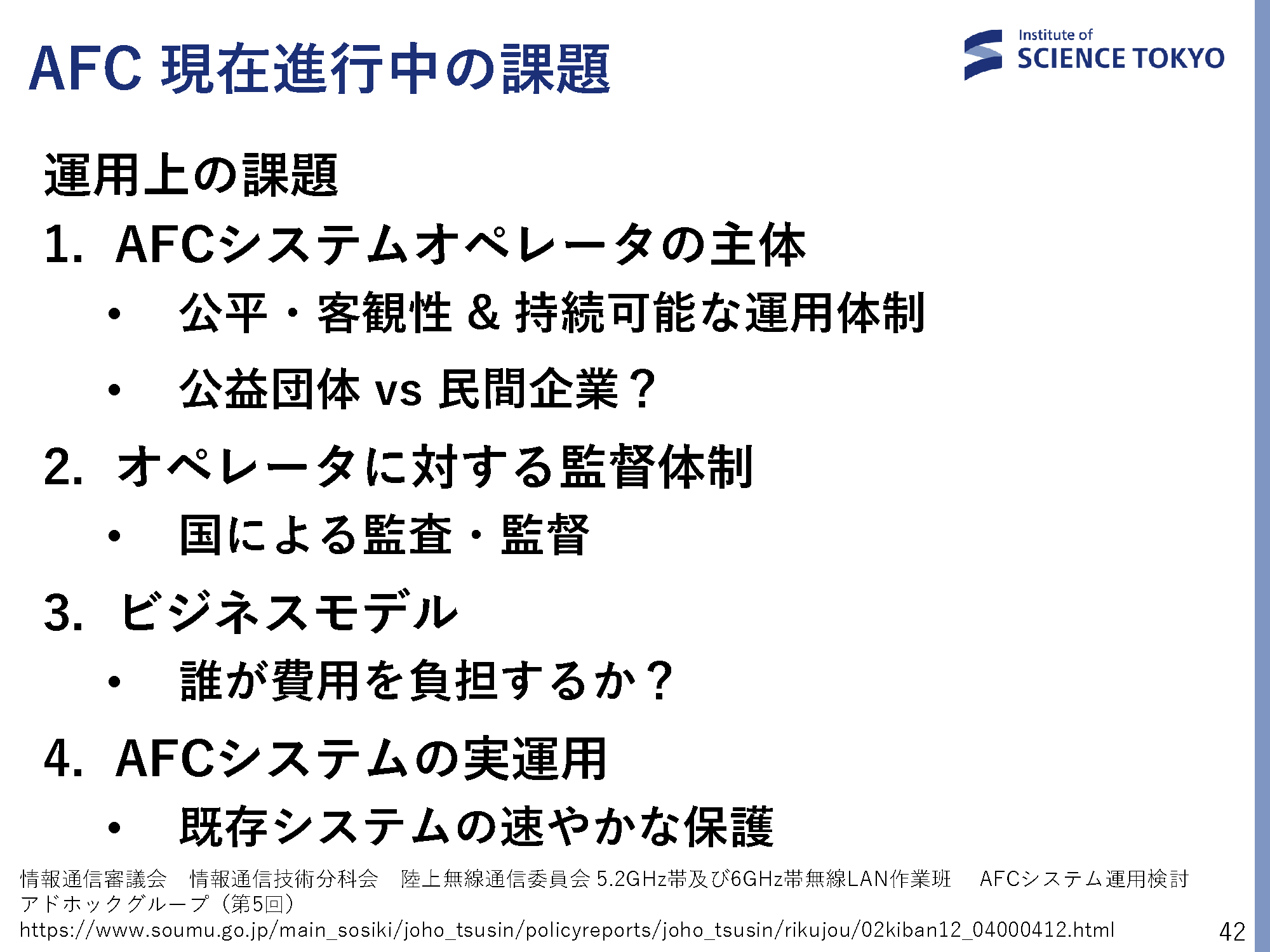

もう1つは運用上の課題です。これも総務省のアドホックグループの資料から持ってきました。

誰が運営するのでしょうか。公平でないといけない、持続可能でないといけない、Wi-Bizさんがやるのか、民間企業がやるのか。また、どうやって監督するのでしょうか。

AFCは誰がお金を出すのでしょうか。先ほど周波数共用の話をしました。テレビホワイトスペースはみんなでお金を出しています。これが特に私は気になっています。「電波利用料でしょう」というのは乱暴な意見です。電波利用料は元々無線局監理システムの整備のための共益費のようなもので、無線LANは免許不要局で電波利用料を納めていないのが理由です。では、誰が負担をするのか、という点が、実は課題になっていると思います。ちなみに2.3GHzのダイナミック周波数共用も、共用事業者がシステムの運用費を出しています。

最後は、干渉が起きた場合に、どうやって速やかに保護するか。AFCの実現のためには、これらの課題をすべて克服する必要があります。

これで最後です。周波数共用は、電波利用の拡大に伴って必要不可欠です。新技術導入は既得権保護と必ずぶつかります。その際に忘れてはいけないことは、免許制度は既得権保護の裏付けとしてあるということです。それから、公共の福祉を議論する際には、公共の多面性も考慮する必要があります。さらに、電波利用の多様性を軽視しない、要するに「キャリアセンスでいいですよね」というような議論は、いつでも通用する訳ではないということを理解する必要があります。

以上とさせていただきます。ありがとうございました。

■Wi-Biz通信(メールマガジン)の登録はこちら