毎月の記事やお知らせをぜひお見逃しなく!

メールマガジン配信登録は☆こちらから☆

「ワイヤレスジャパン2025」 基調講演

Wi-Fiの四半世紀の成長~現在とその応用

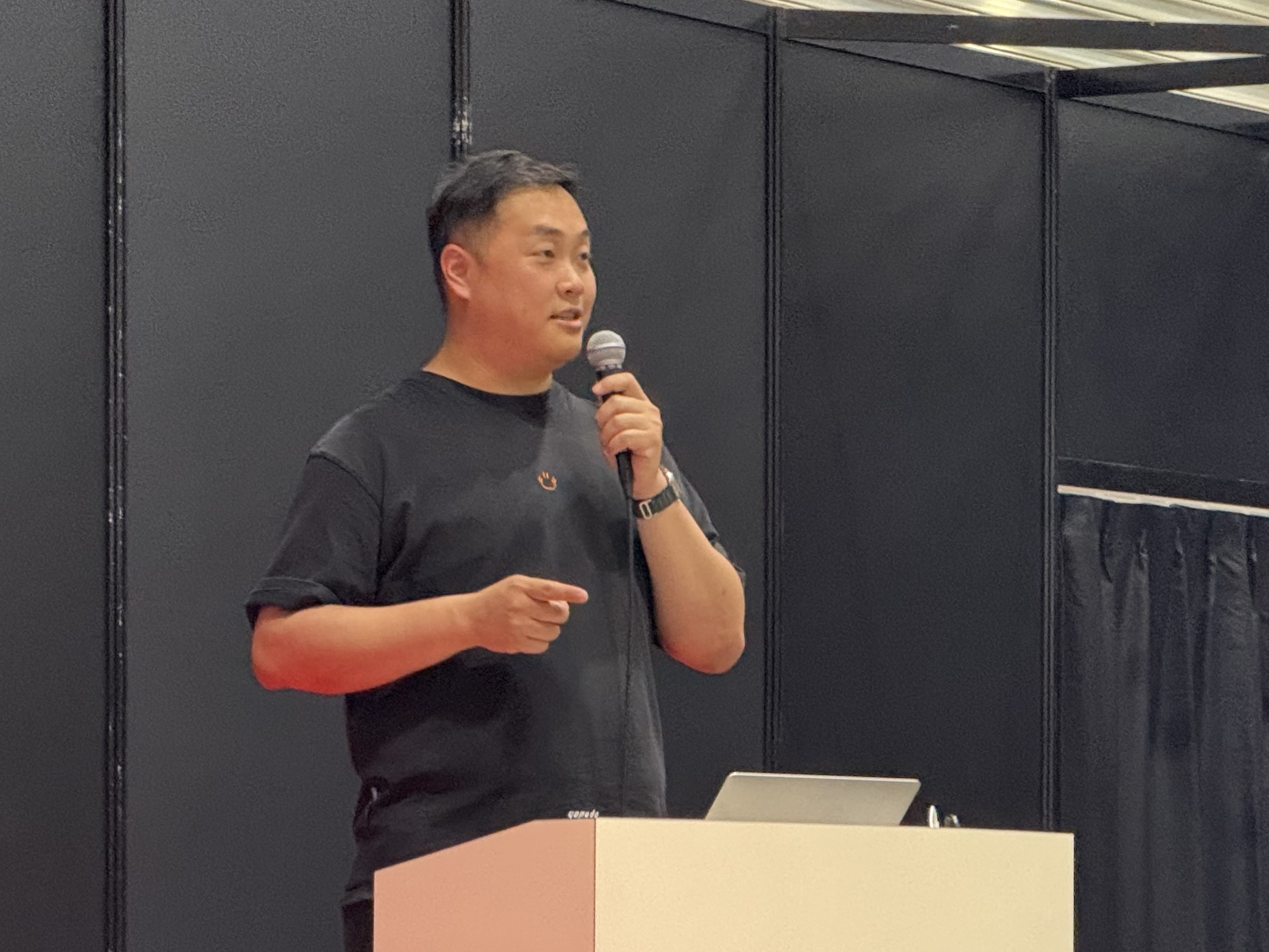

「ワイヤレスジャパン2025」の基調講演に、Wi-Fi Alliance APAC ビジネス担当 / マネージング ディレクターJerry Huang 氏が登壇し、Wi-Fiの最新情報と市場状況、主要なアプリケーションの成長分野、メンバー企業の市場導入シェアなどを紹介しました。

同時に、SUNMIの技術・製品担当 副社長Zhou Eric 氏と、China Mobile Internationalアジア太平洋地域 商業・技術担当マネージングディレクターLin Paul 氏が登壇し、それぞれ、IoTやWi-Fiの実際の利活用について講演を行いました。ここでは、基調講演の日本語訳を紹介します。

Wi-Fi Alliance

APAC ビジネス担当 / マネージング ディレクター

Jerry Huang 氏

皆さん、おはようございます。本日は基調講演にお越しいただきまして、ありがとうございます。今日は、私のプレゼンテーションと同時に、SUNMIのEric社長からは、実際にユースケースやWi-Fiについて、どのような形で効率的に使われているかについて講演をしていただきます。China MobileのPaulさんからは、IoTの今までのユースケースやサクセスしていることについて、講演をしていただきます。通訳は、モースマイクロの大石さんにお願いいたします。

まず、Wi-Fiができて25年間、その歩みと進化について、皆様にシェアさせていただきたいと思います。

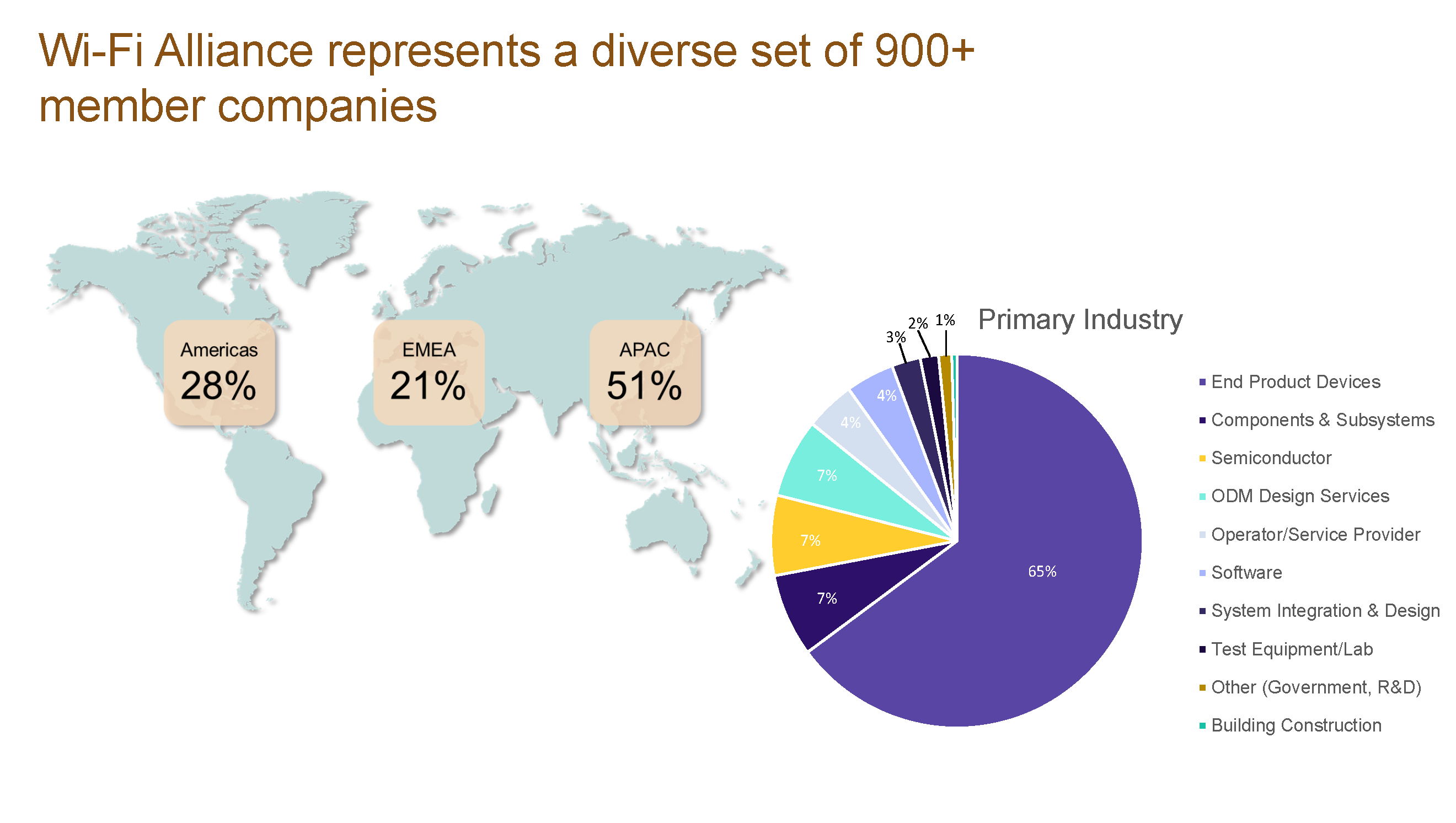

Wi-Fi Allianceは、すでに900社以上の企業に入っていただいています。そのうちの半分以上がアジアのメーカーとなっています。Wi-Fiと聞くとチップメーカーやモジュールメーカーが思い浮かぶと思いますが、65%がエンドプロダクトを作っているメーカーとなっています。

Wi-Fiのシステムとしては、ただ単純にチップがあればいいだけではなく、トップからエンドまで全てのシステムがそろわないとエコシステムが出来ませんので、システムの全てのメンバーに入っていただいていることに感謝したいと思います。

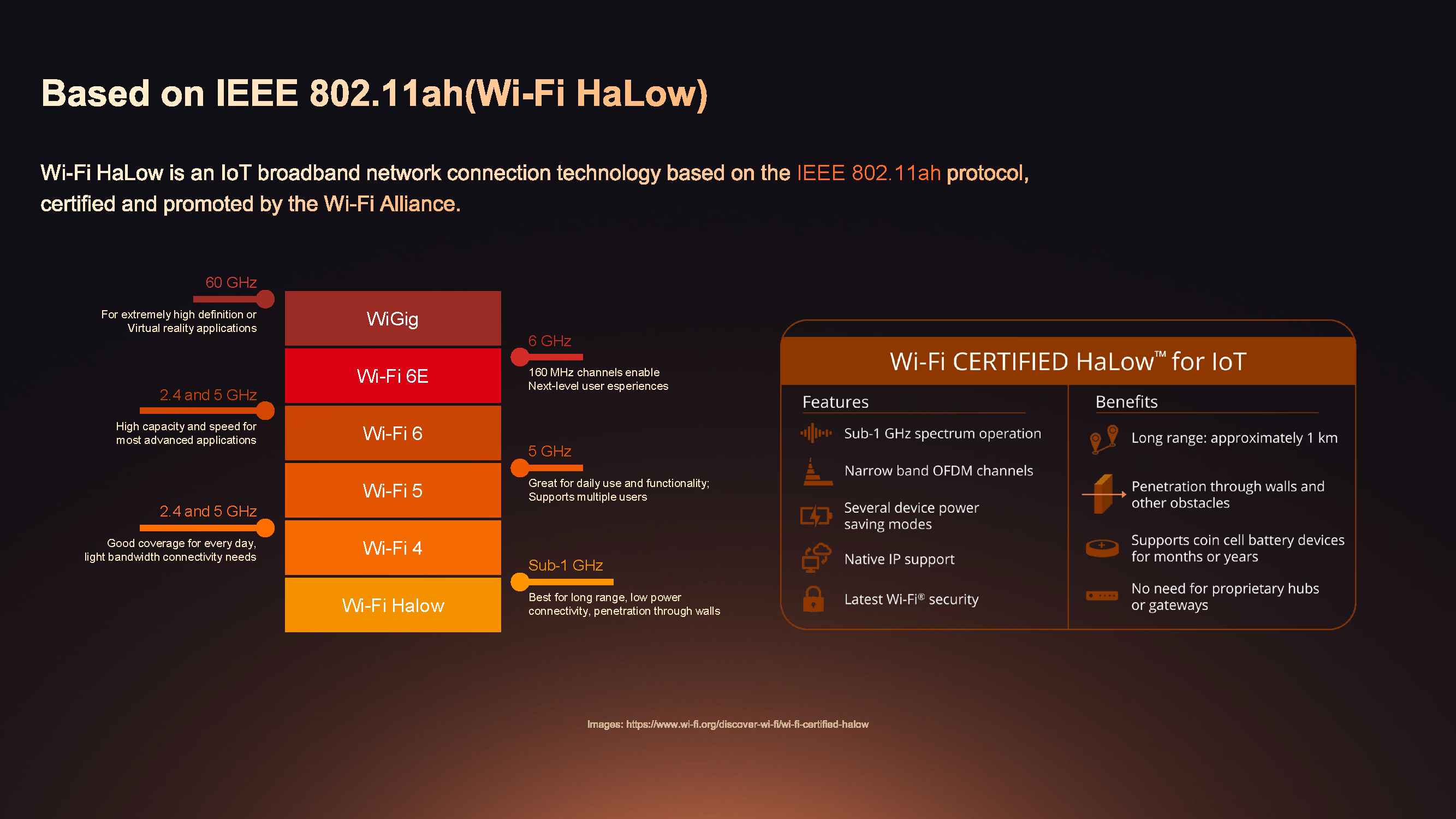

Wi-Fi Allianceとしては、Wi-Fiのテクノロジーは今までだとWi-Fi 4・5・6をよく聞いていると思いますが、今後は7や8の次世代のテクノロジーを重要分野としてサポートをさせていただいています。

クオリティサービスのみならず、ユーザのエクスペリエンス向上のためのサービス向上等に力を入れています。新しいWi-Fiの規格ができたとき、インターオペラビリティ等でデバイス間の一貫性と相互運用性の確保をWi-Fi Allianceで行っています。

ジェネレーションが変わったとしても、シームレスに接続することが可能なように、Wi-Fi Allianceのみならず、いろいろなメーカー、フリー団体、CSA等々とコラボしながら、しっかりと実現できるように取り組んでいます。また、各国で周波数帯の承認が違いますので、グローバルに周波数帯の確保と調和に関しても、Wi-Fi Allianceでサポートしています。これがWi-Fi製品でのクオリティとなります。

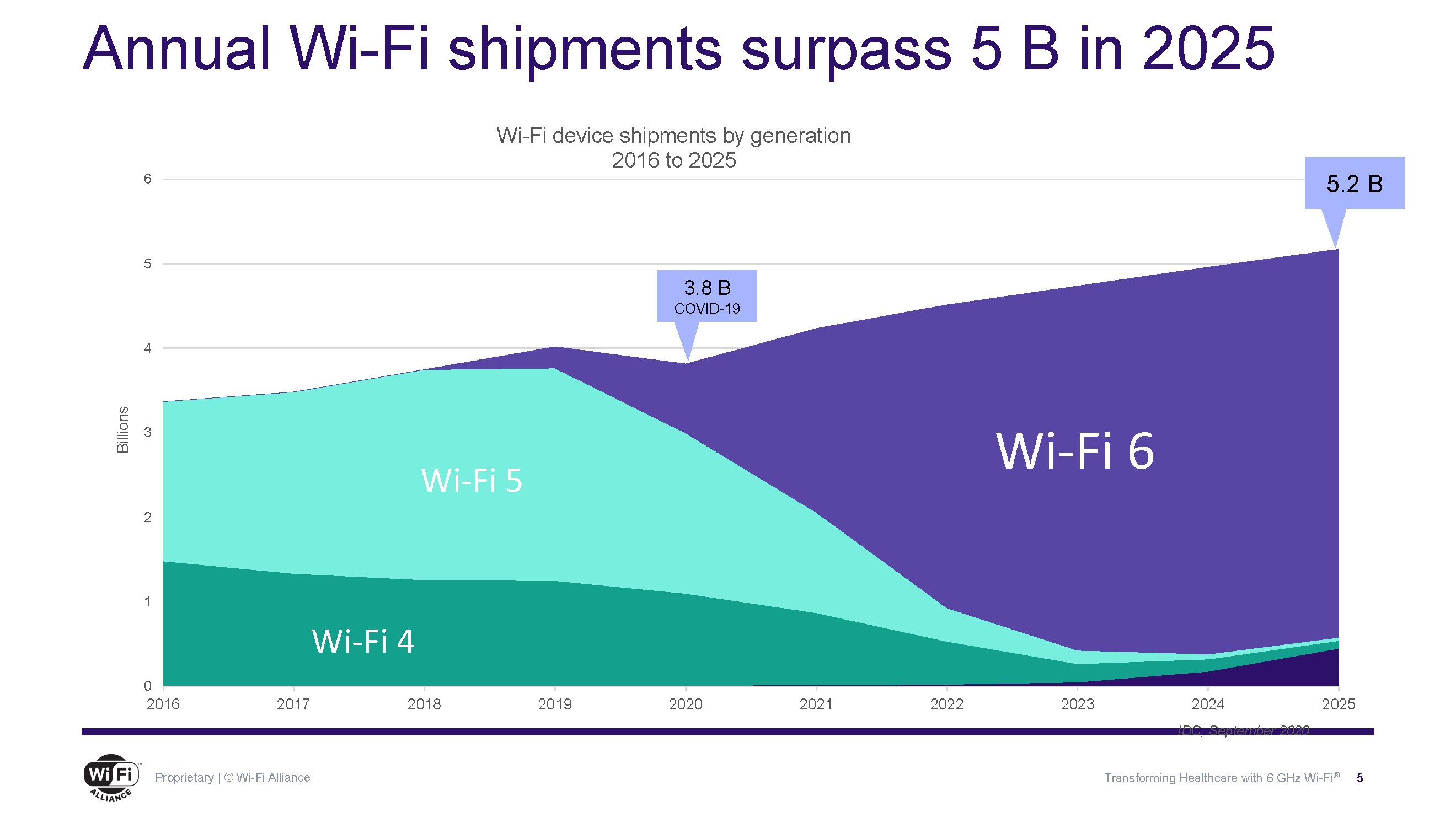

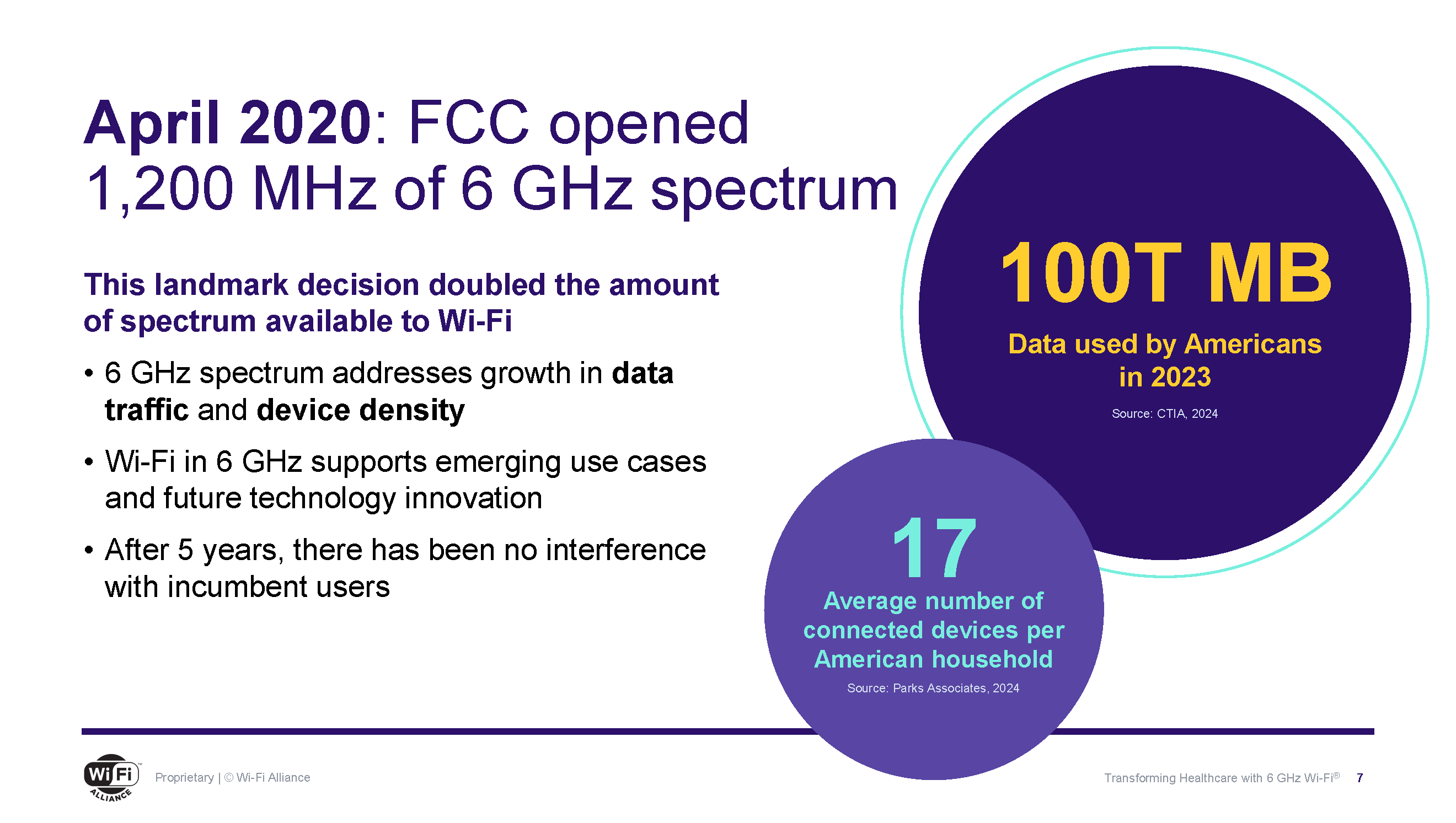

2025年は50億台を超えるWi-Fi製品が出荷されることが見込まれています。5年前にアメリカで6GHzのWi-Fiの承認が行われました。2020年の4月にFCCが1,200MHzで6GHzの周波数を開放しました。

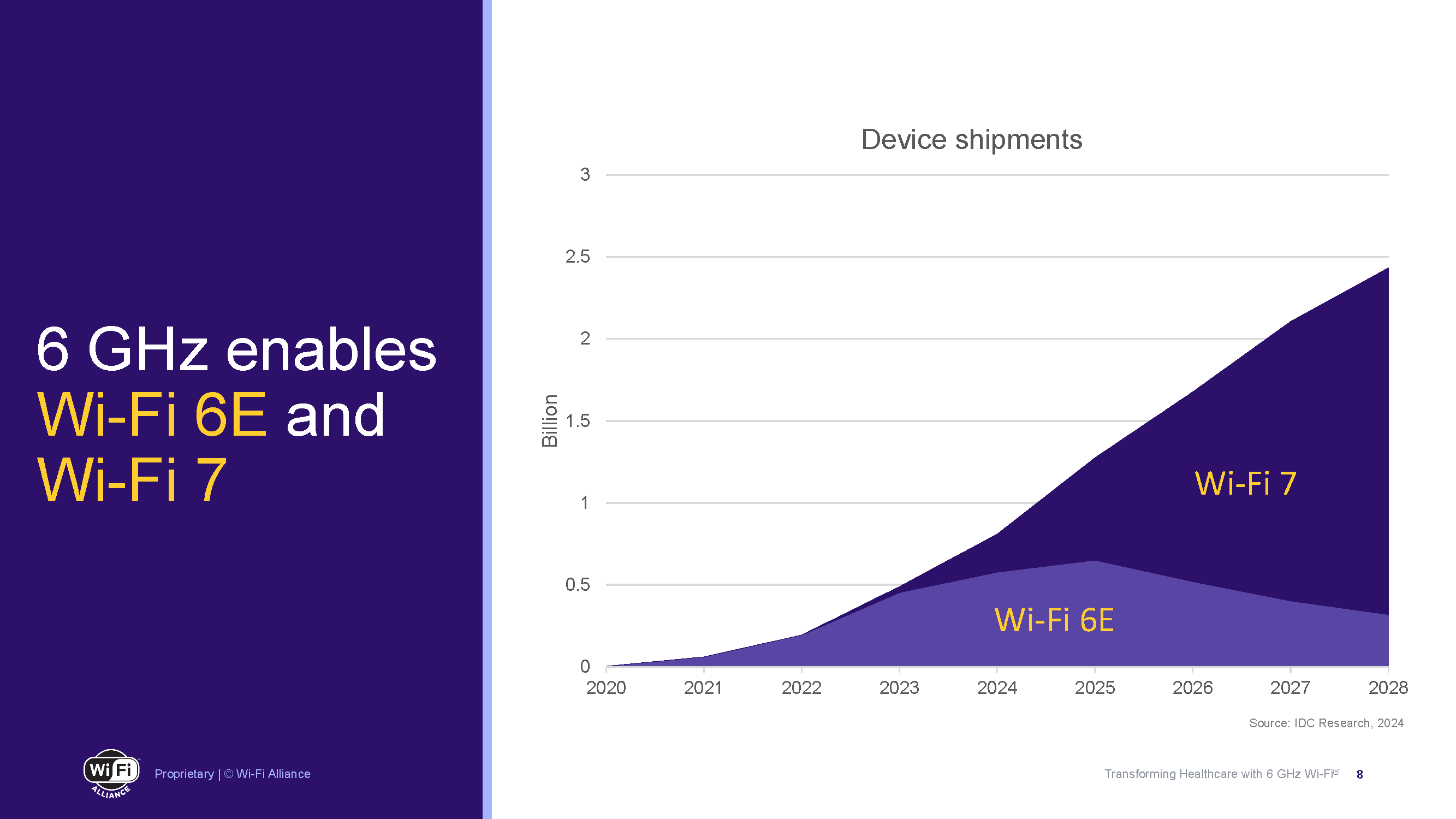

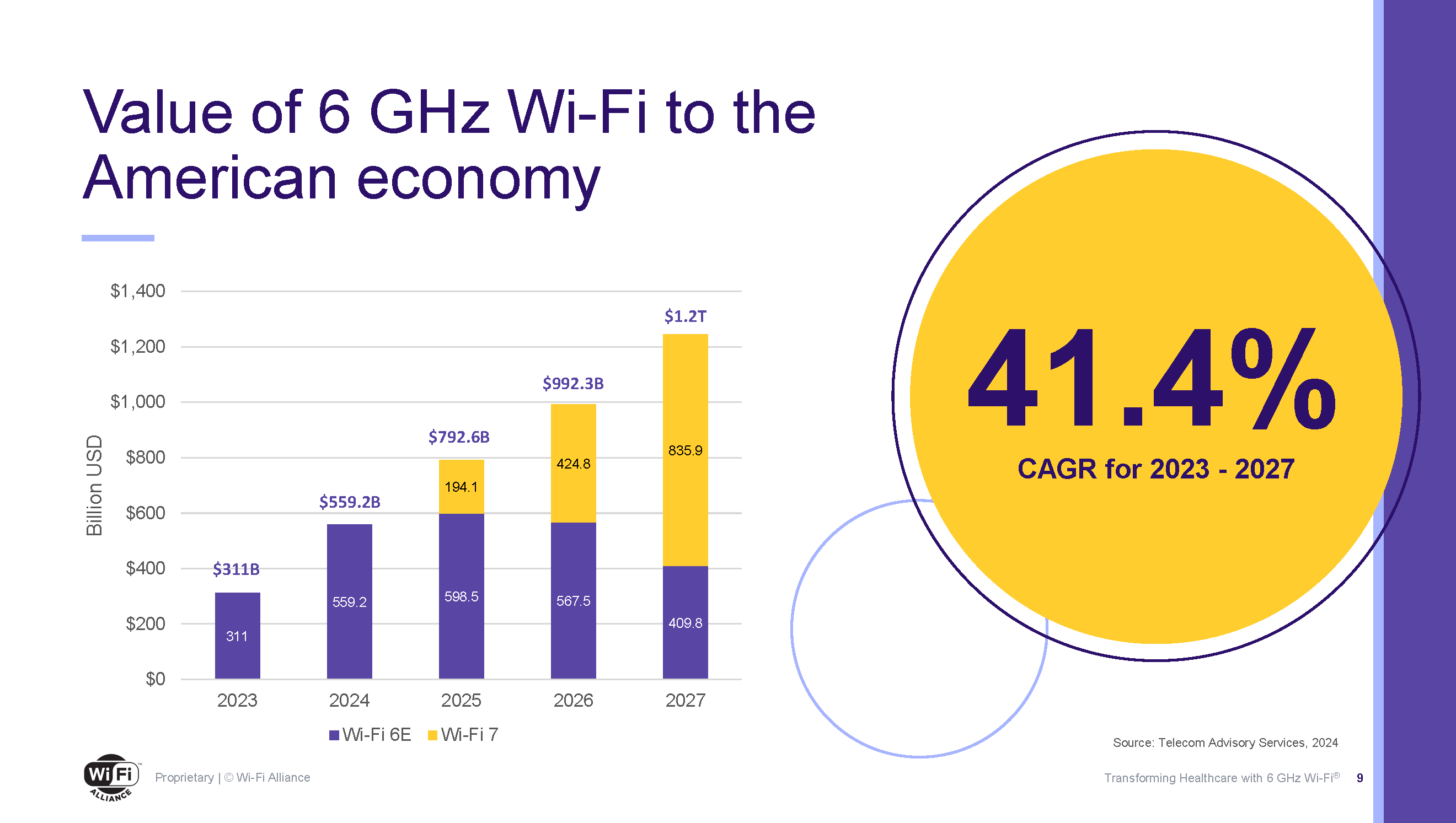

これは6ギガのみの出荷台数になりますが、2020年に開放されてから凄い勢いで出荷の台数が伸びていっています。Wi-Fi Allianceは、サードパーティがこのデータを出してきたことに少し驚きましたが、アメリカでのエコノミーとしては41%、23年から27年の経緯からすると41.4%の年間成長率を見込んでいます。

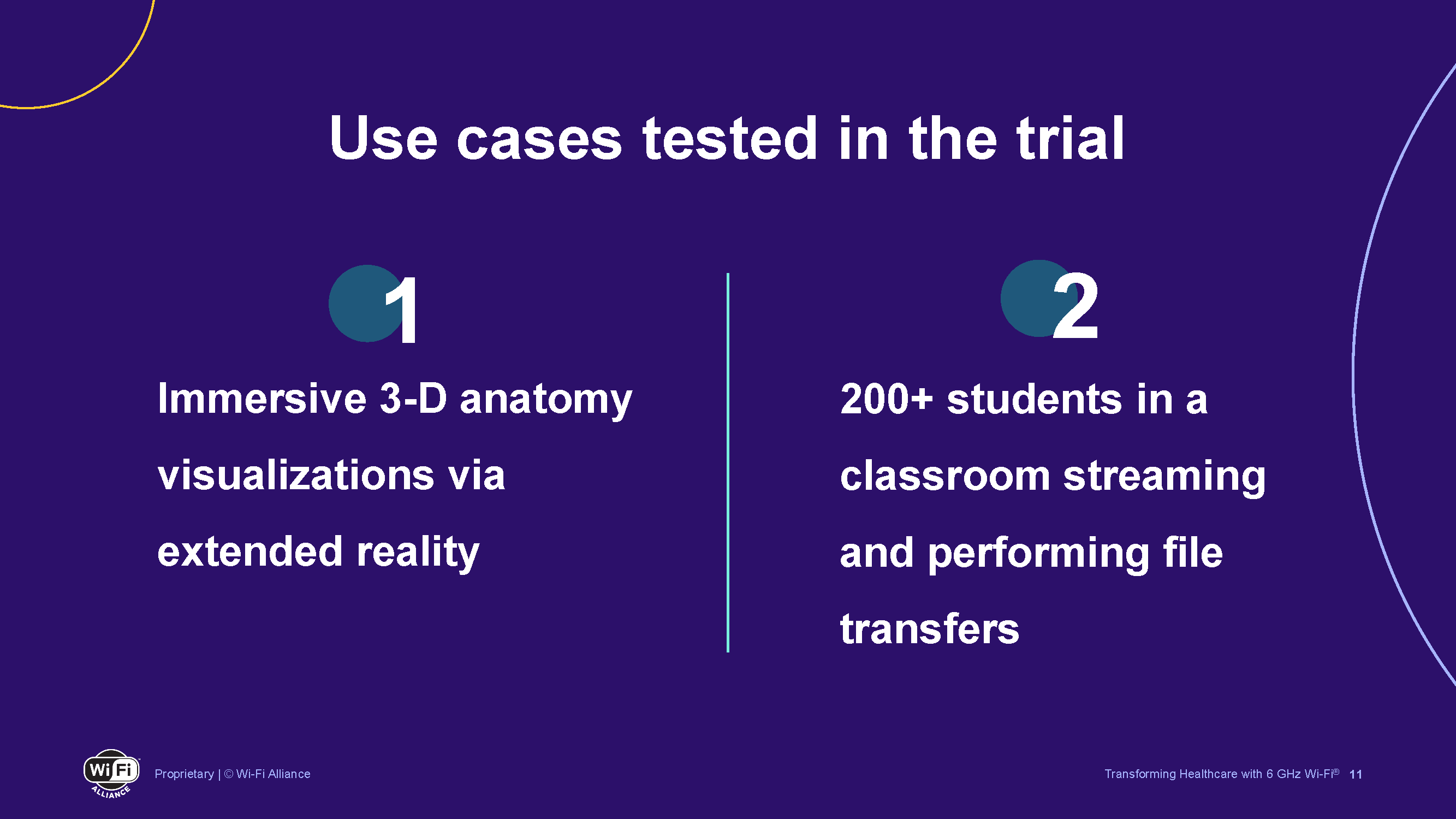

これは1つのユースケースとして、凄く興味深いユースケースとなります。Wi-Fi Allianceのタイのラマティボディ病院の医療・教育環境において7カ月間、6ギガのWi-Fiに対して実証実験をした結果となります。

リアリティのケースとして没入型の3Dの解剖視覚化、あとは教室で200名以上の生徒がストリーミングとファイルの転送を実証したケースとなります。

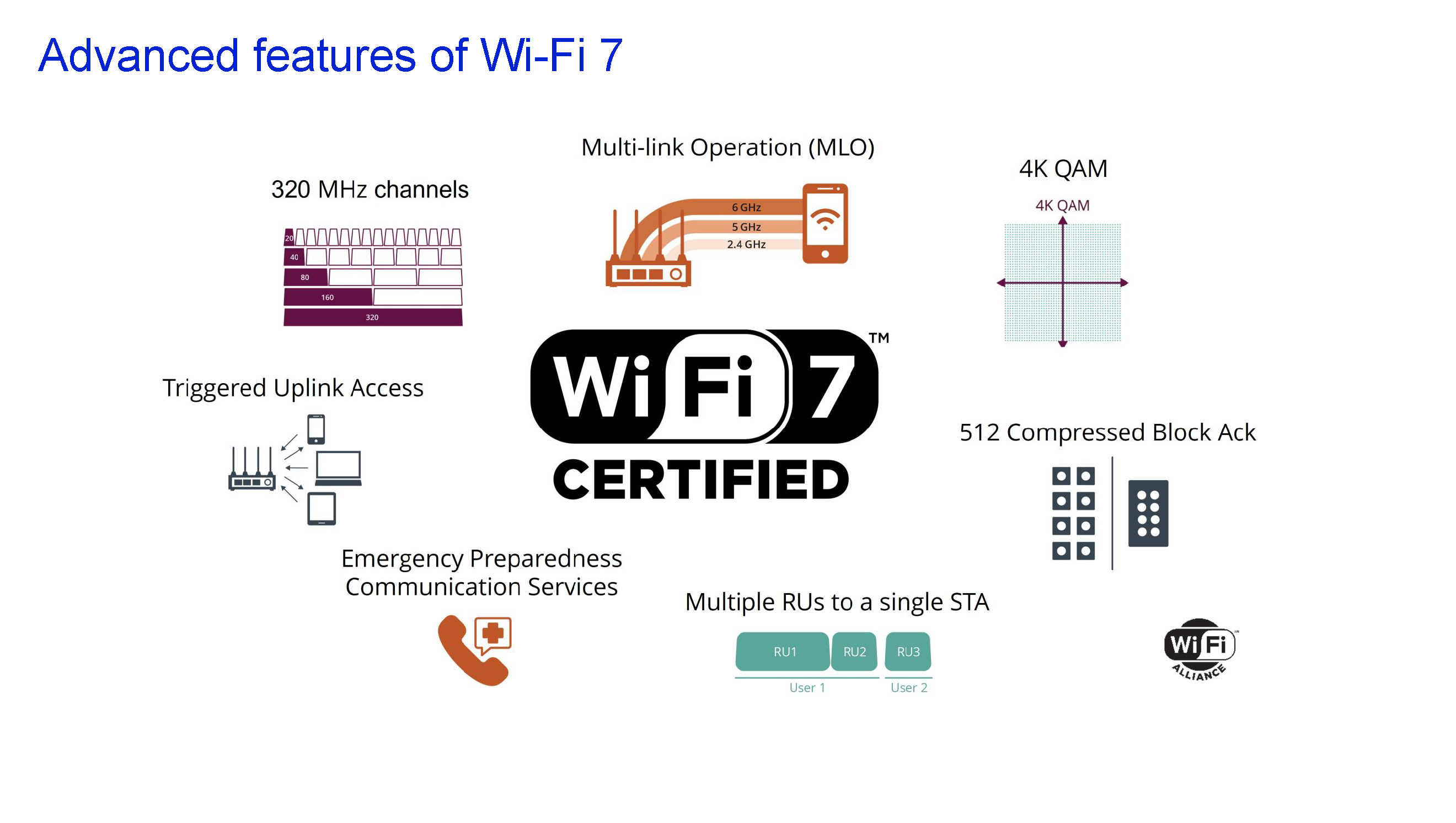

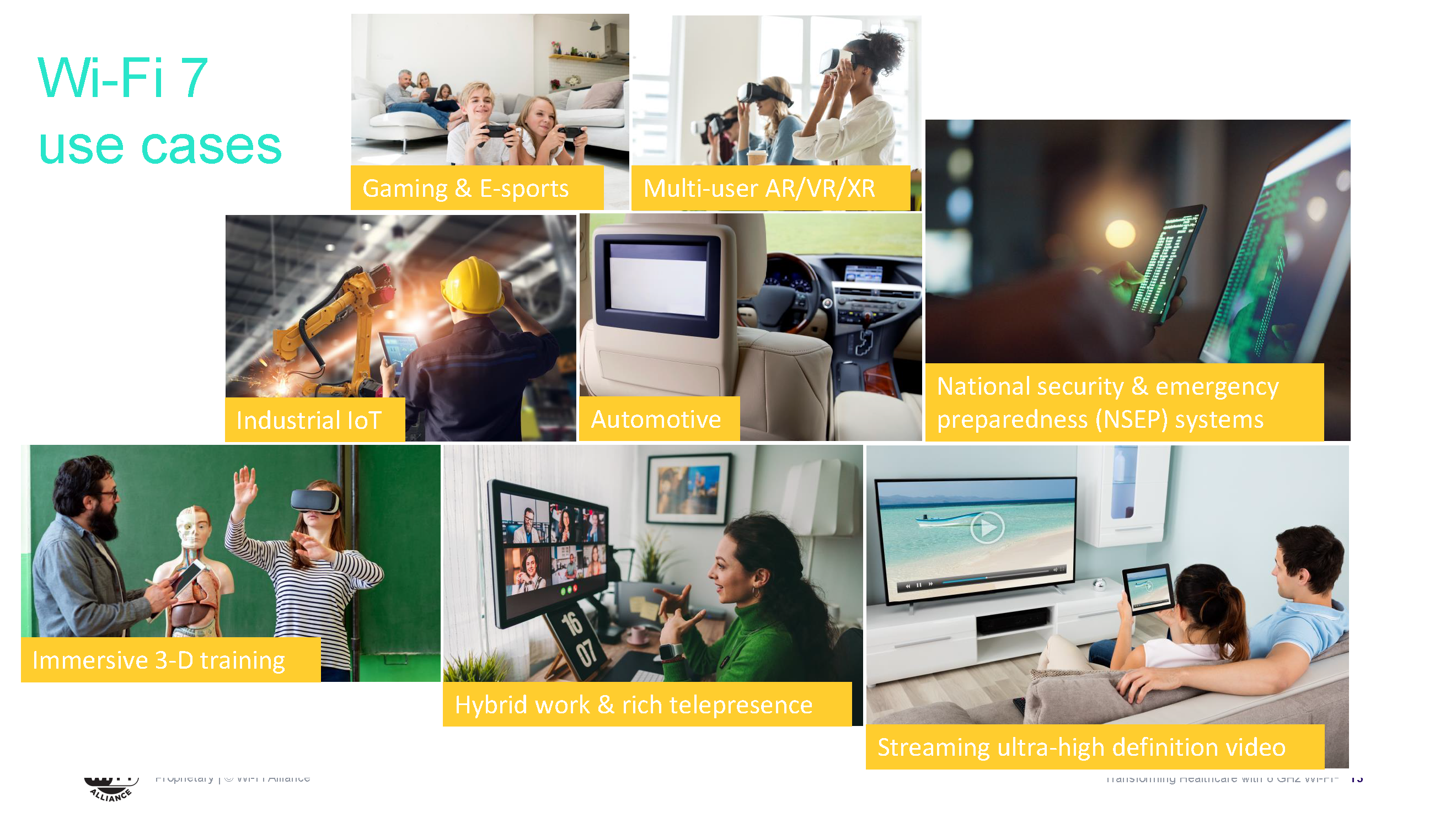

Wi-Fi 7が最終の通信技術によって、ここに載っている7つの新しい技術を可能にしています。

6ギガ、またWi-Fi 7が使えることによって、ユースケースとして、ここに載っているようなeスポーツ、VR、XR、オートポーティング、その他諸々のIoTソリューションが可能となります。

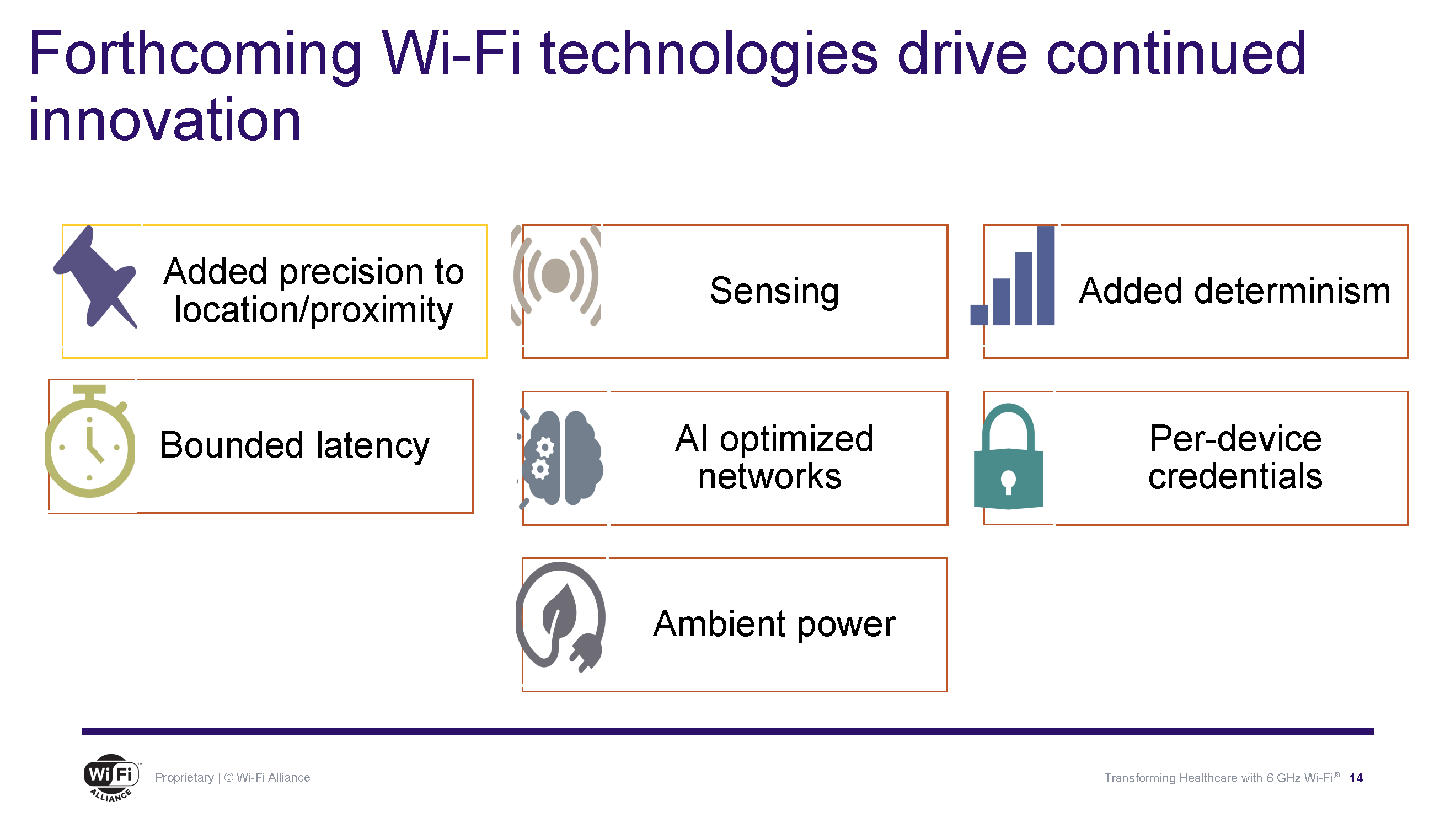

「Wi-Fiテクノロジーの次は何か」という質問をよく受けます。7個に関してWi-Fi Allianceとしてはイノベーションの推進をしてまいります。

真ん中にあるWi-Fiのセンシングです。こちらに関しては、オートポーティングその他を含めて凄く大きなポテンシャルがあります。ですから、今年になってセンシング部門で、Wi-Fi Allianceでタスクフォースが発足されました。

Wi-Fiのスタンダードがいろいろあるなかで、いろいろなお問い合わせがありますが、実際のユースケースとして、これからお話をする2名の方から実際にどのような形で使われているかについて、ぜひ学んで帰っていただければと思います。

まず、2つのうちの1つとして、Wi-Fi HaLowのエコシステムについて、SUNMIのEric副社長からプレゼンをしていただきます。

SUNMI

技術・製品担当 副社長

Zhou Eric 氏

本日、このように基調講演の場をいただき、SUNMI のWi-Fi、プロダクト、またユースケースについて、皆様にお話しできることについて感謝いたします。

最初に、プレゼンを始めさせていただく前に、SUNMI の「Hyper Wi-Fi」、Wi-Fi HaLowがベースになっているWi-Fiについて、ビデオをまず見ていただければと思います。

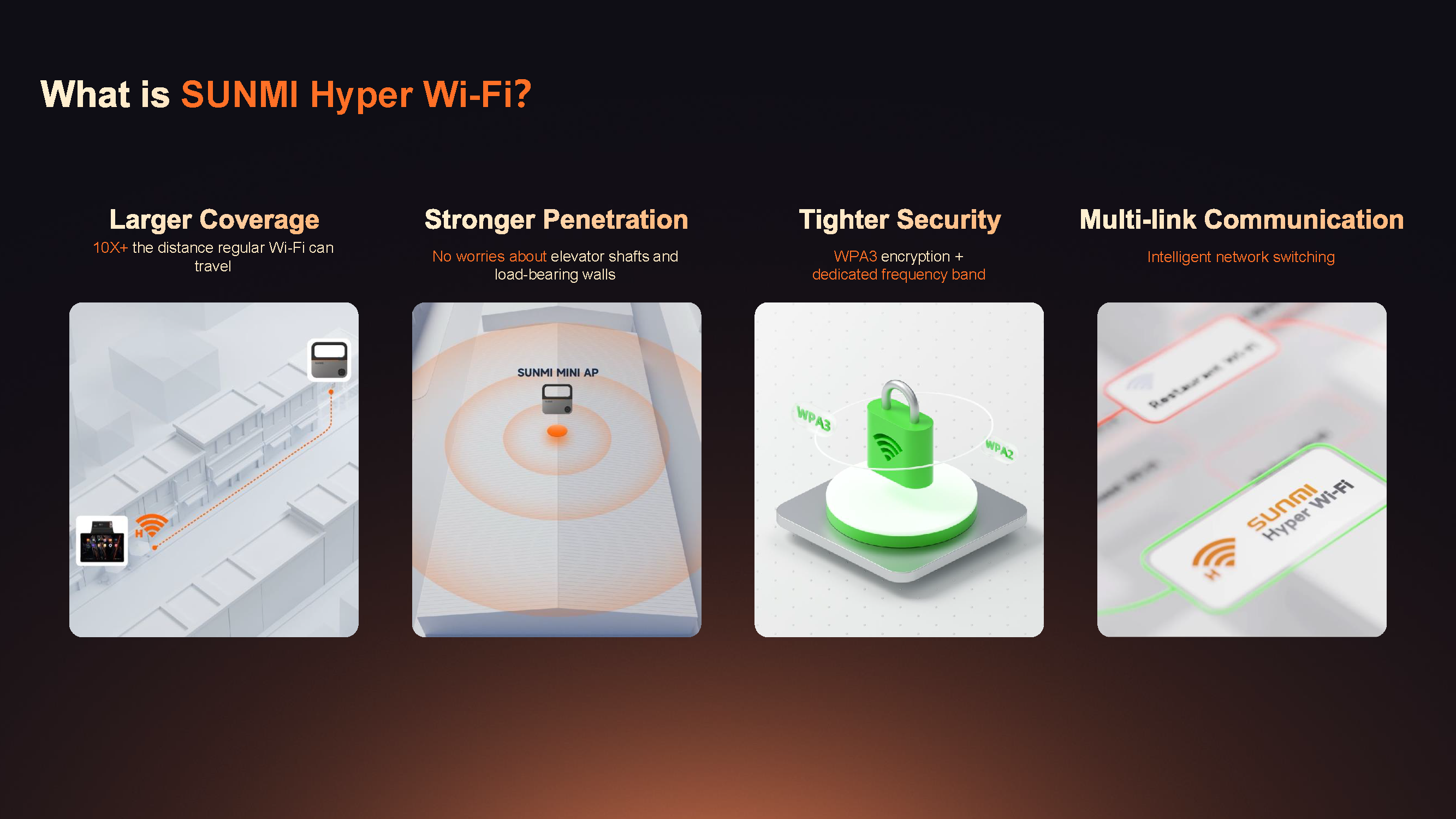

SUNMIのHyper Wi-Fiは、今まで問題となっていたようなものを解決したりディナチュレーションしたり、セキュリティ、シームレスにつながるようなところなど、今まで頭を抱えていたようなところを全てカバーできるようなソリューションとなっています。

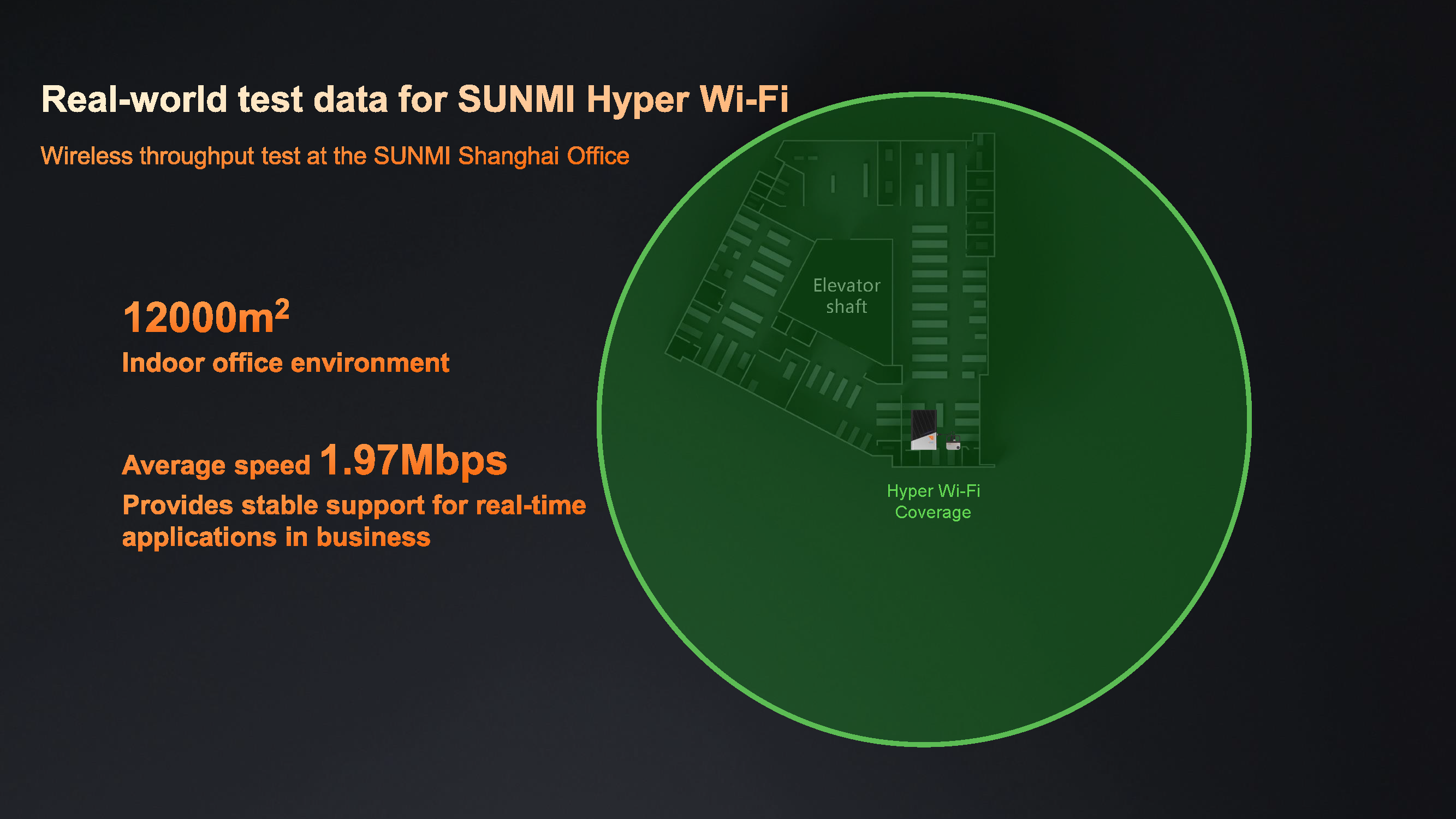

Hyper Wi-Fiは、Wi-Fi HaLowのSub-GHzのテクノロジーがバックグラウンドとなっています。これはSUNMIの上海のオフィスになります。

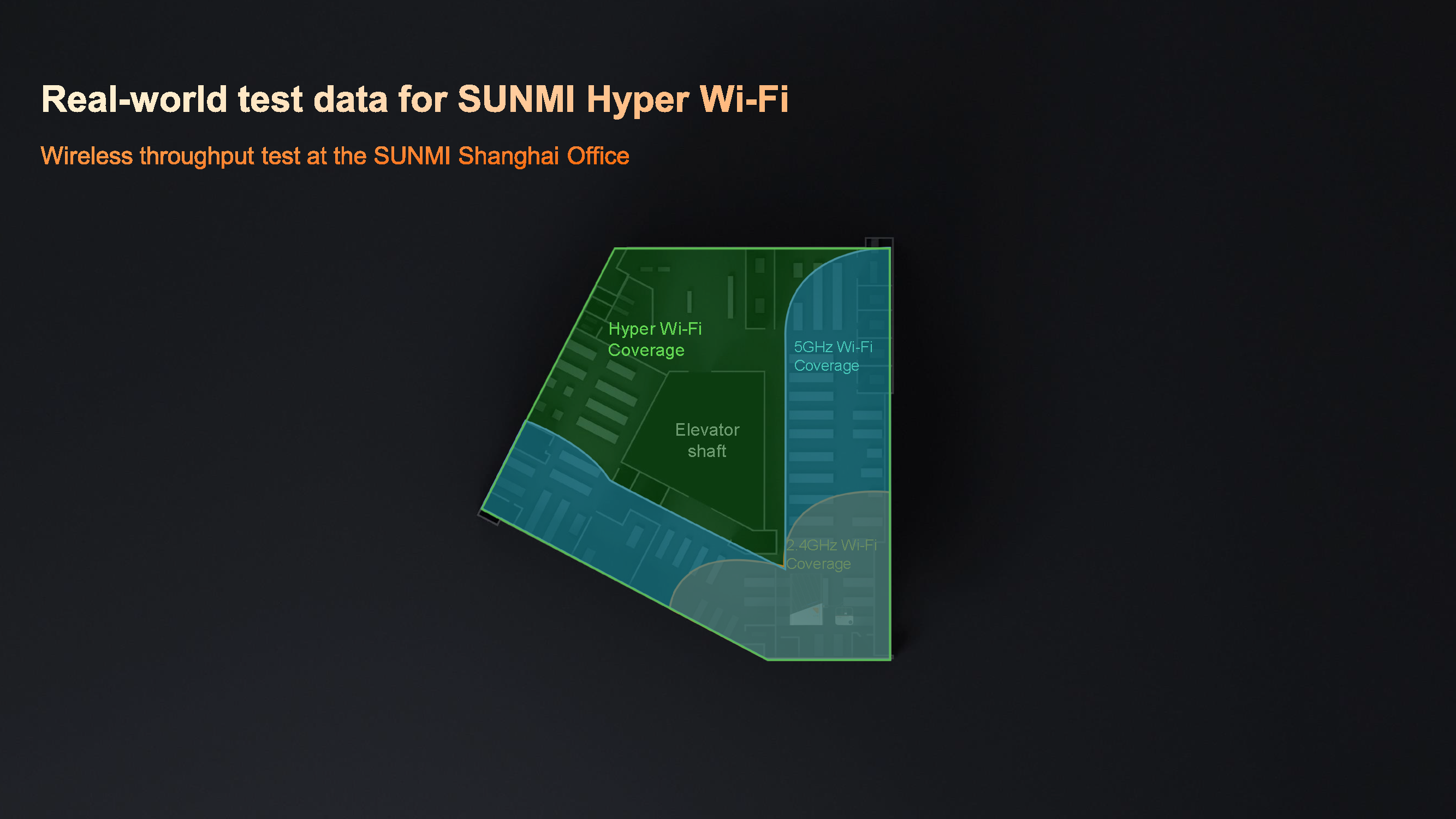

見ていただいた通り、2.4ギガだとオフィスの一部までしかカバレッジはありません。5ギガのWi-Fiになると、インターフェース等を含めて、4.2ギガよりも距離は飛びますが、エレベーター・ホール等々があると、その分、やはり通らないので、全てのフロアをカバーすることができません。

Hyper Wi-Fiになると全てのフロア、1フロアのみならずオフィス全てをカバーできます。1万2,000平方メートルのオフィスを全てHyper Wi-Fiでカバーすることが可能となりました。

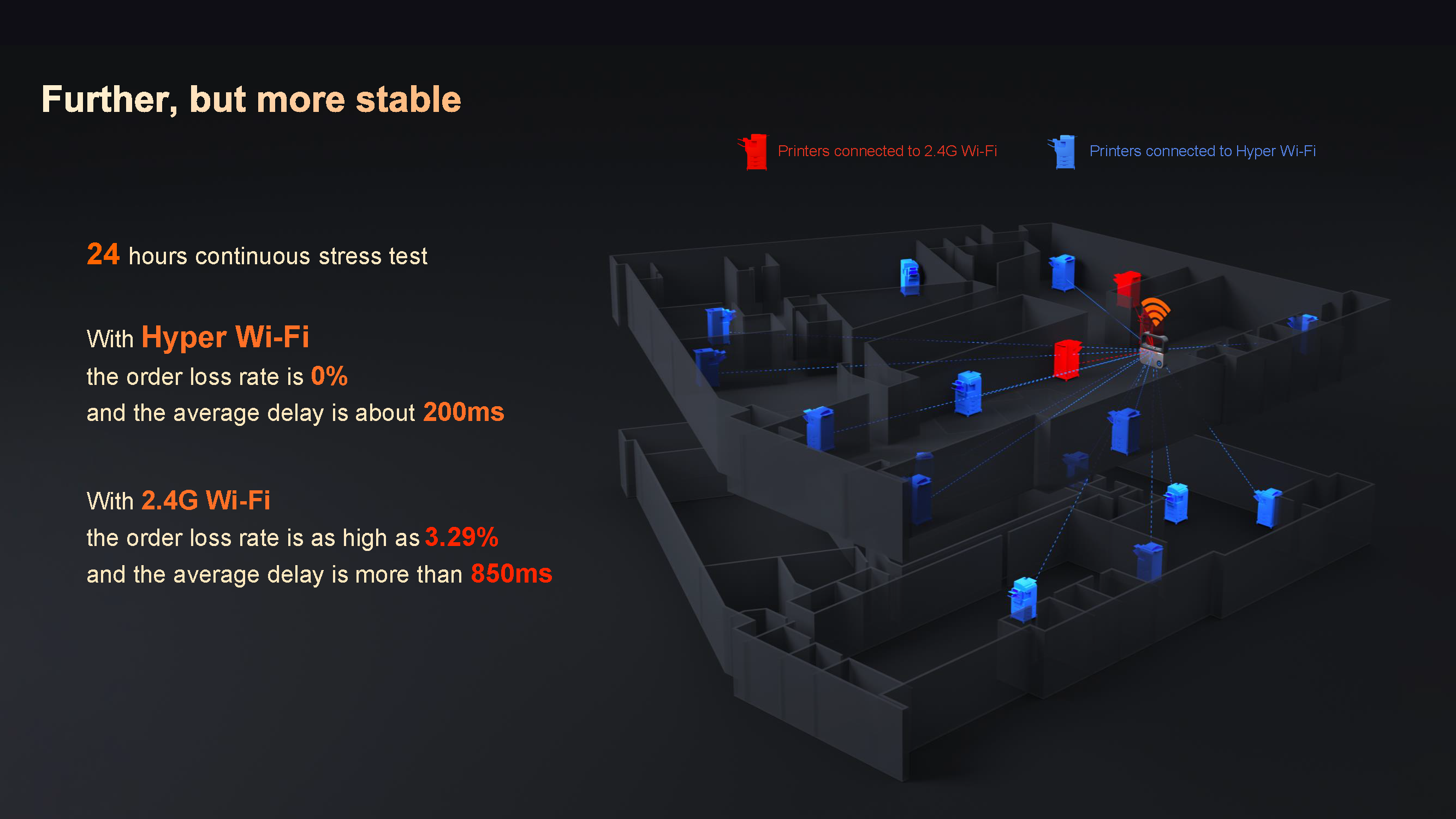

Hyper Wi-Fiに関しては、24時間のコミュニケーションのストレステストに対してもレートに関しては問題にすることがなかったということで、安定的に接続が可能という形のテスト結果が出ています。しかし、2.4GHzだと一部コネクティビティの問題が出ることがありました。

Wi-Fi HaLowに関しては、まだまだ新しいスタンダードですので、ソリューションを含めて少ないので、SUNMIとしては持ち運べる凄く小さいポータブルのSUNMI MINI APを作りました。MINI APは2つのモードがあって、クライアントモードとAPモードの2つをサポートしています。ボタン1つでセレクトして使用することが可能です。

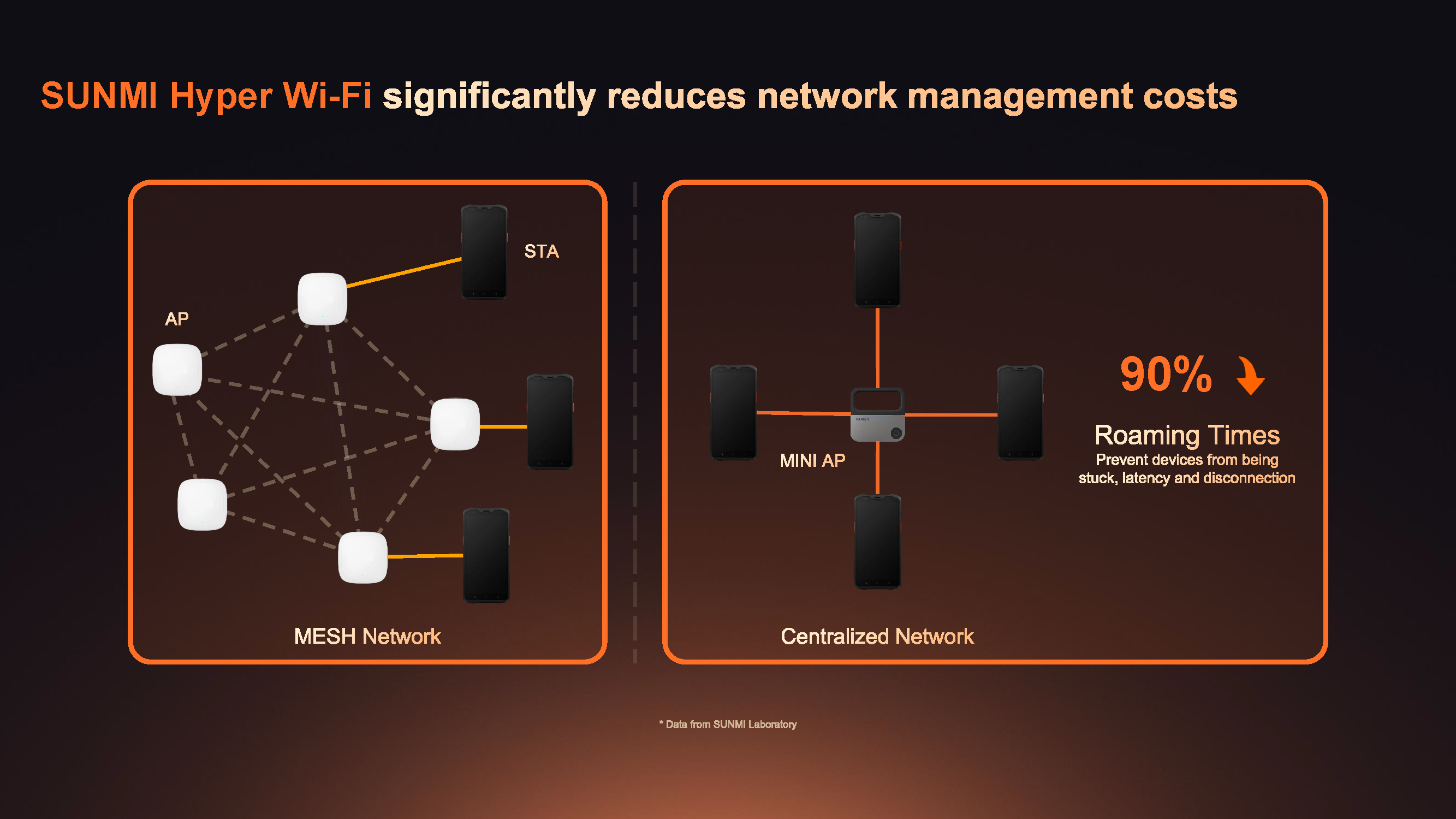

MINI APに関しては、今まで通りの使用が可能となっています。ですから、新しくエコシステムを構築することなく、シームレスにつながることが可能です。今までのスタンダードのWi-Fiだと、多くのお客様がラージスケールのネットワークを構築するためにFCネットワークを構築していたと思います。

ワークを構築する際に、先ほどの例のように、24時間動かしたときに、コネクティビティの安定性が欠けるところがありました。Hyper Wi-Fiを使うことによって、今まであったネットワークのコネクティビティの不安定さを解消することができます。また、コストも下げることが可能となります。

Wi-Fi HaLowの新しいスタンダードをどう普及させていくか、または新しいものにインテグレートされていくかというところが、一番のネックになるかと思います。SUNMIのその問題を解決するソリューションをお見せしたいと思います。

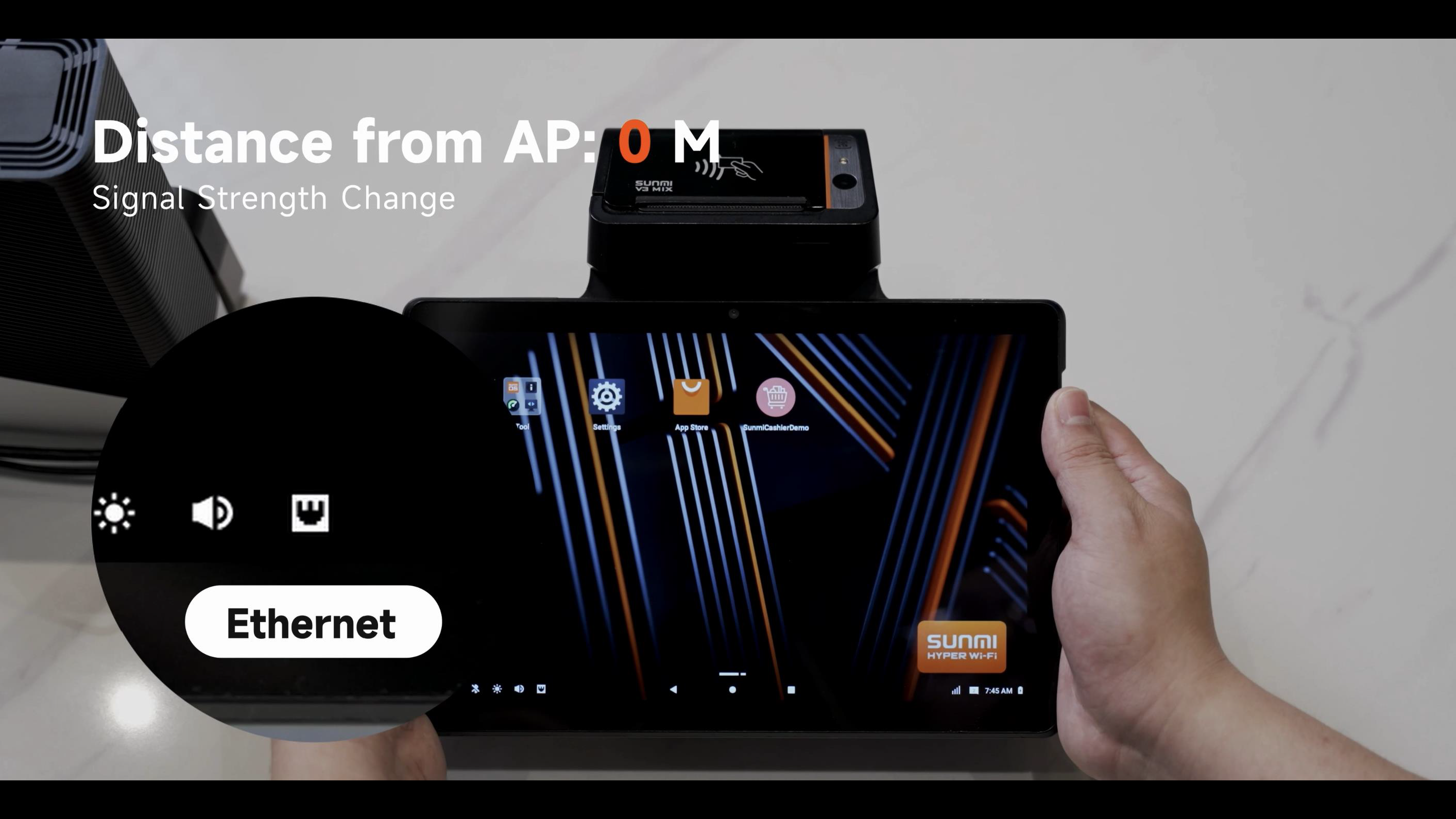

これに関しては、インターネット、またWi-Fiのアクセスをベースとしています。ドッキングステーションに付いているときにはワイヤードのWi-Fi、持ち運ぶときに50メートル以内であれば通常の2.4ギガまたは5ギガのWi-Fiになります。

50メートル離れてWi-Fiが入らなくなった場合に、500メートルぐらいのところまで、Wi-Fi HaLowにスイッチをするとサポートされます。Wi-Fi HaLowが入らないエリア、サポートがされていないエリアに関しては、セルラーのネットワークにシームレスにつながることとなります。

このソリューションを使うことによって、凄く使いやすいモードとして、ユーザエクスペリエンスの向上、サービスの向上として構築しました。

昨年末からこのソリューションをグローバルにプロモーションしていますが、皆様にヨーロッパでのユースケースを1つ紹介させていただきたいと思います。

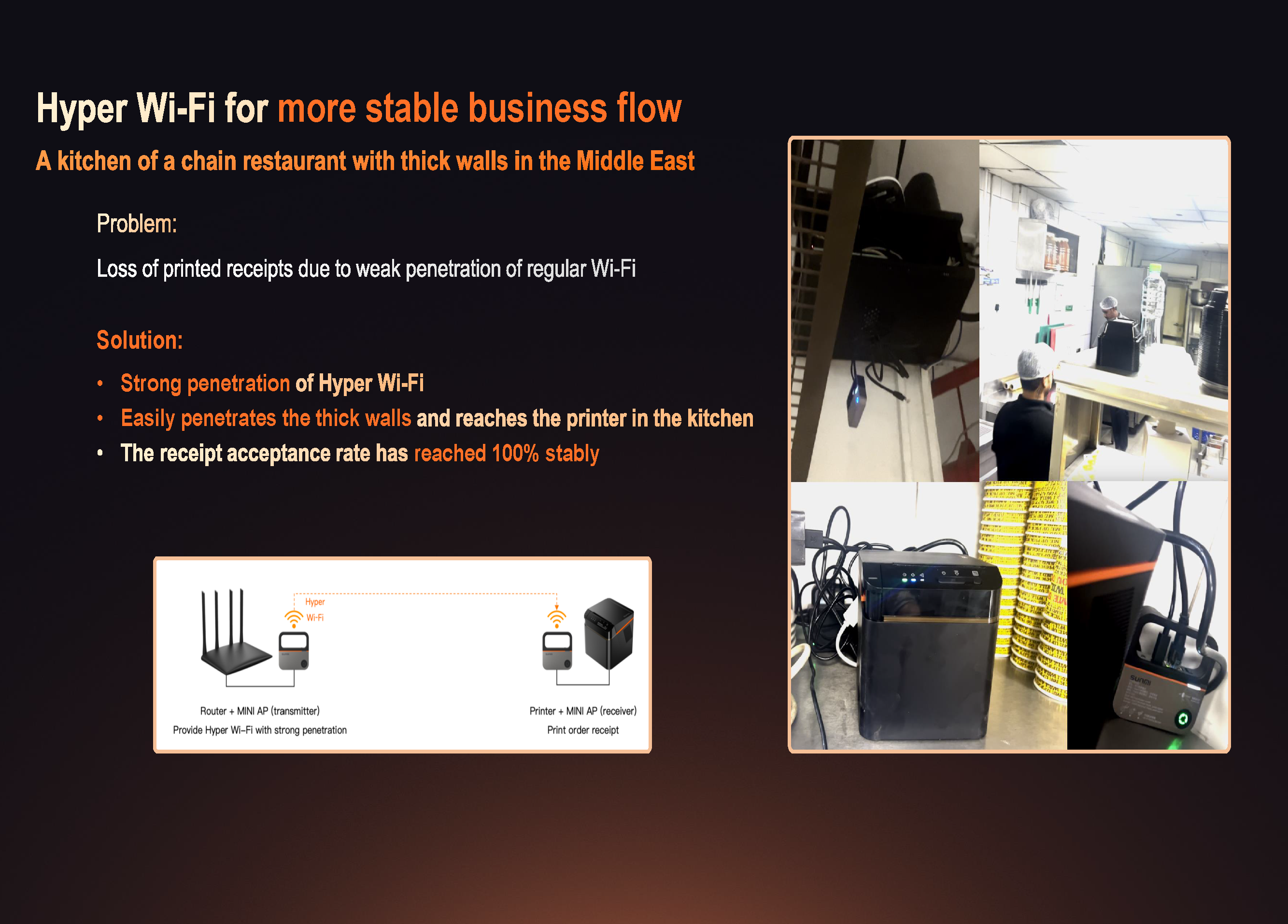

これはミドルイーストでの例になります。1階・2階がレストランになるのですが、キッチンが地下だということで、通常のWi-Fiだとオーダーを取ったときにつながらないという問題をHyper Wi-Fiが解決しました。

これはタイでの例になります。大きなコンサートをしたときに、Hyper Wi-Fiを使って入場ゲートのところで問題を解決した事例となります。SUNMI MINI APに入っているSUNMIのHyper Wi-Fiのモジュールを皆さんに今お見せしたのですが、たぶん見えないぐらい小さいWi-Fiのモジュールとなります。

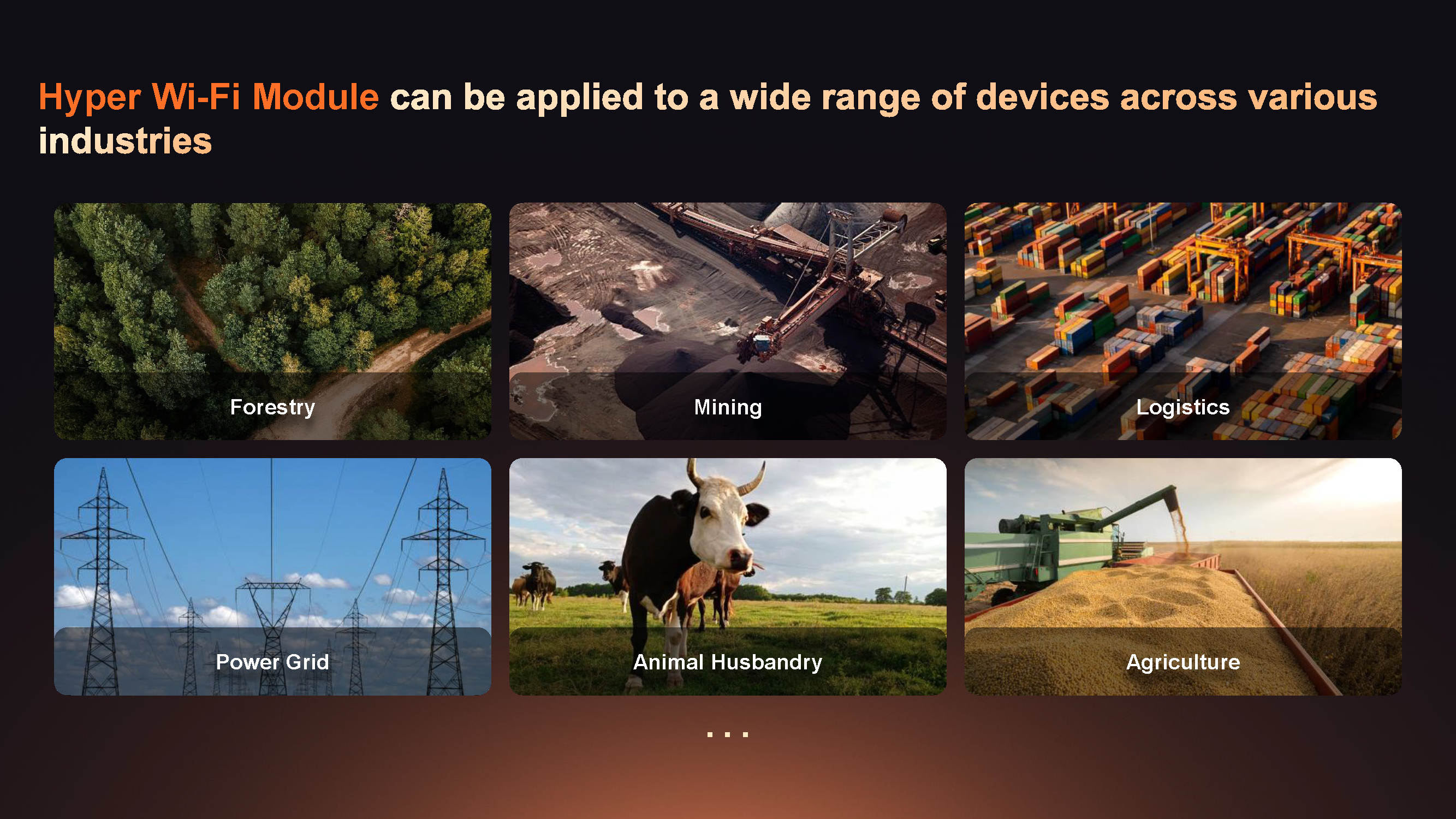

このモジュールは、ここに載っているSUNMIのプロダクトにインテグレートをしています。SUNMI MINI APのみならず、もしここにいる皆様のほうで、ここに載っているようなアプリケーション、またはWi-Fiで困っていることがあれば、SUNMIのHyper Wi-Fiモジュールをご提供させていただくことが可能です。ですから、皆様のほうで何かお困りのことがあれば、ぜひお声がけいただければと思います。

チャイナのSub-GHzに関しては、政府からアサインがまだされていないので、SUNMIのほうで、下に写っている写真のような、凄くビジーなところでテストをしながら、ユースケースのデータを溜め、中国でもWi-Fi HaLowの認可を取った上で、IoTのビッグマーケットのチャイナでSub-GHzを使っていきたいと思っています。皆様、ありがとうございました。

Huang氏

「50億台のWi-Fiがどのように出ているのか」という質問を投げかけるお客様がいらっしゃるかもしれませんが、実際に先ほど見ていただいたSUNMIのケースのように、いろいろなIoTのケースで、すでにWi-Fiが採用になっていますし、Wi-Fi HaLowも採用になっています。

では、次に、China MobileのPaulさんから海外でのユースケース、またアジアでのユースケースについても、これからシェアをいただきたいと思います。

China Mobile International

アジア太平洋地域 商業・技術担当マネージングディレクター

Lin Paul 氏

こんにちは。私はPaulです。中国から来ました。Jerryさんよりも日本語がうまくしゃべられる私からのプレゼンですが、英語でプレゼンをさせていただきます。

チャイナモバイルは、中国全土における大手のプロバイダーとしてサービスを提供しています。2つのことについて皆さんに今回はハイライトさせていただきたいと思います。

まずモバイルの加入者が10億人以上いるのがChina Mobileです。

これだけのモバイルの加入者がいますので、売上規模として1兆元超ぐらい、ですから日本円にすると20兆円ぐらいの売上がある、世界一のモバイルテレコミュニケーターの会社です。

私が所属しているChina Mobile Internationalは、2010年にChina Mobileを設立されました。ヘッドクォーターとしては香港になります。中国以外でのサービスに関しては、China Mobile Internationalが全てグローバルでサポートをしています。CMIに関しては、今、世界39カ国でオフィスを持っています。その中でメインのビジネスとしては、キャリア向けの通信事業、ローミングビジネス等になります。

また、エンタープライズ、コンシューマ、SIM等の販売が大きな3つのビジネスとなります。

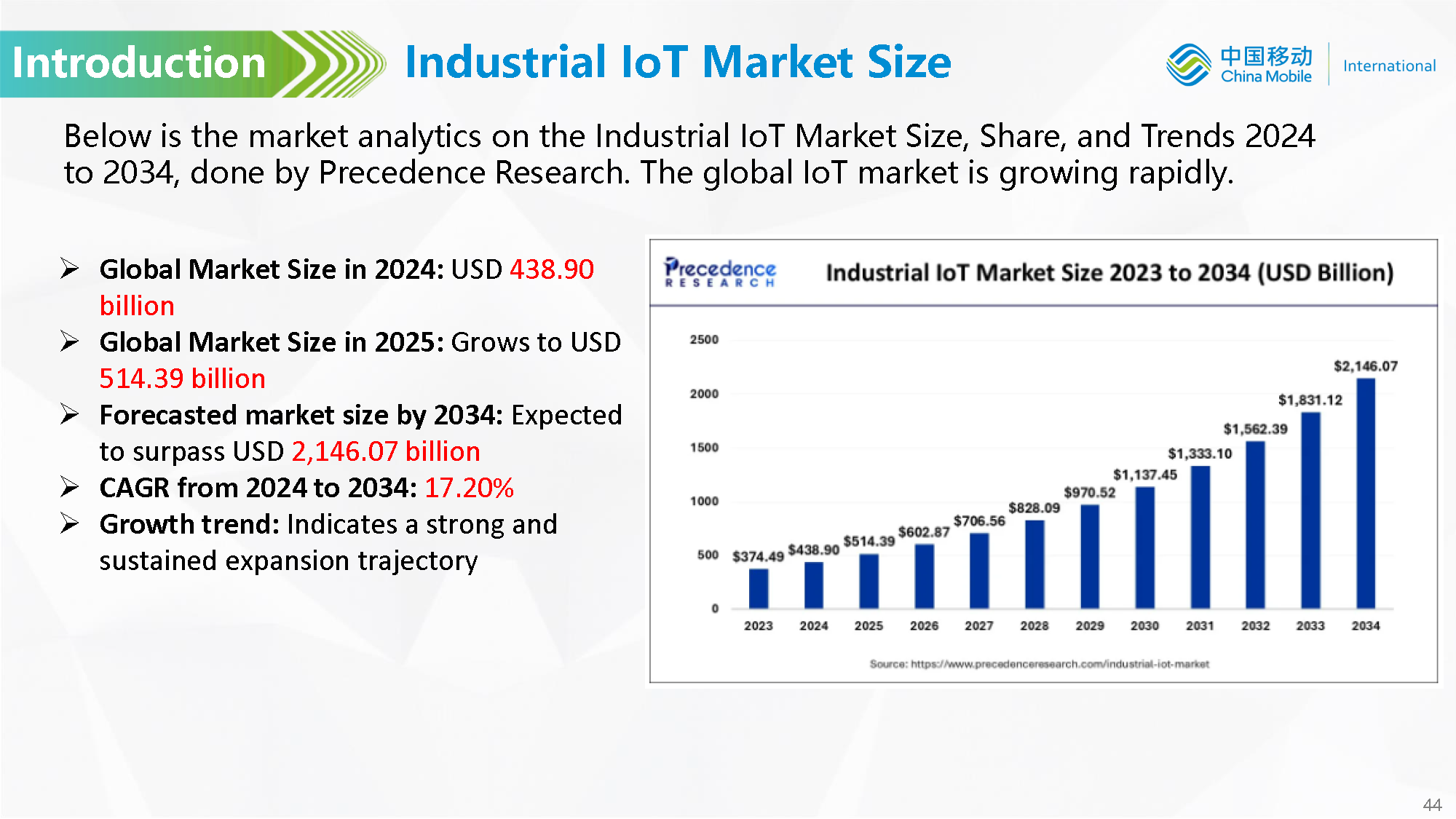

グローバルのIoTビジネスについて少しお話ししたいと思います。このグラフを見ていただければ分かる通り凄く急成長をしています。

2025年に関しては、日本円にすると8兆円規模のビジネス規模となります。ここの10年後の2035年に関すると、30兆円以上の規模のIoTビジネスが到達として見込まれています。

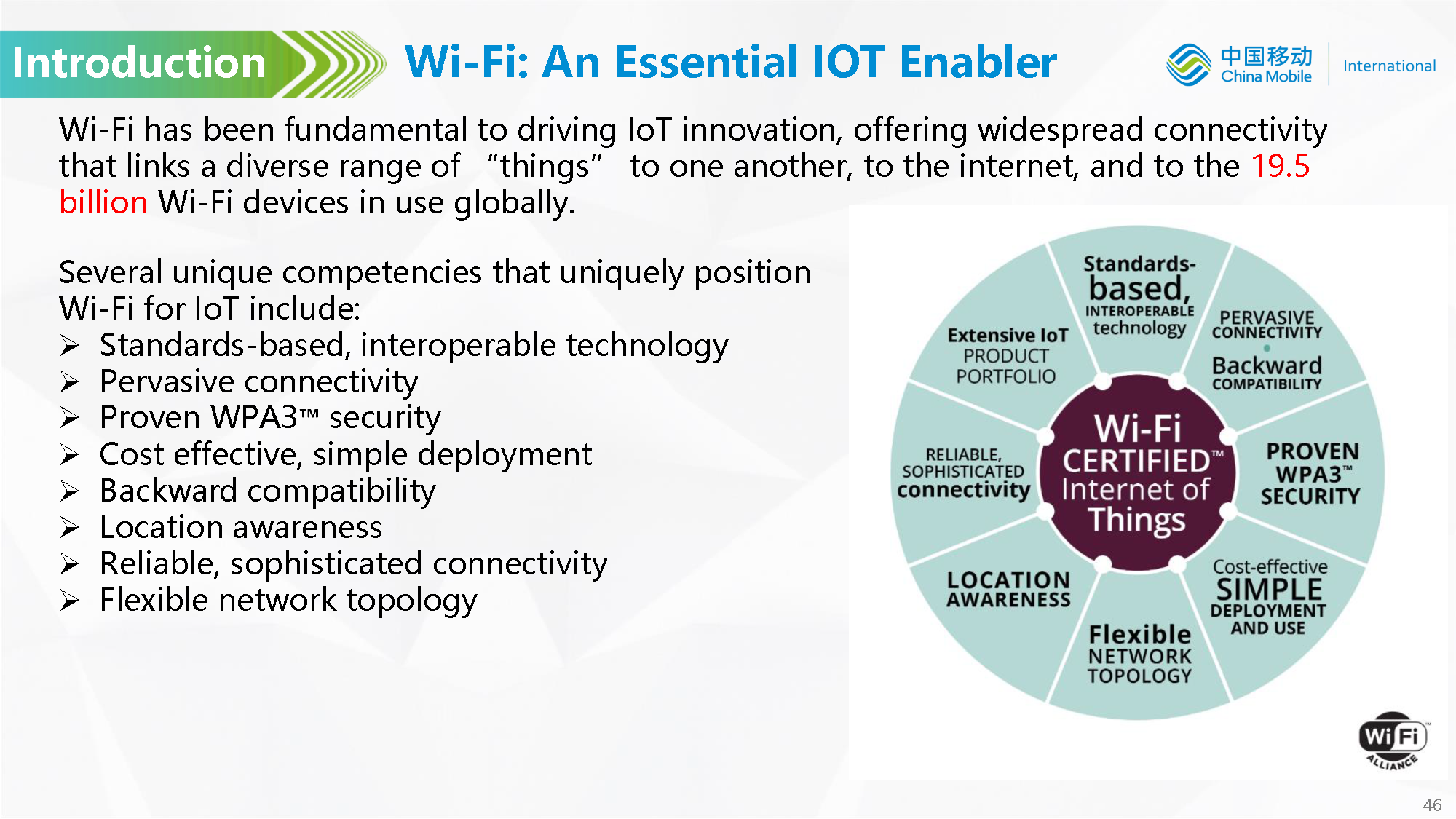

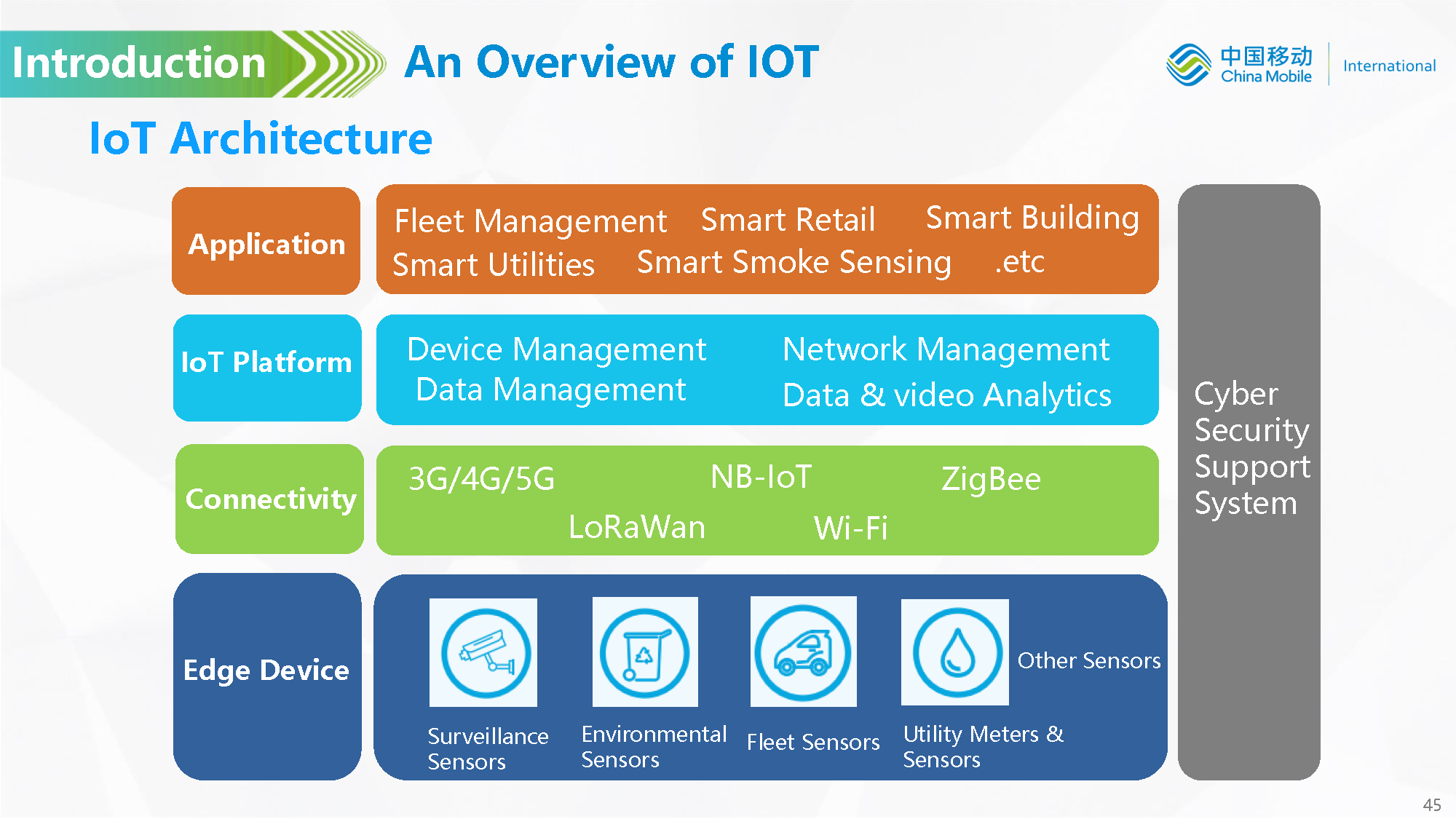

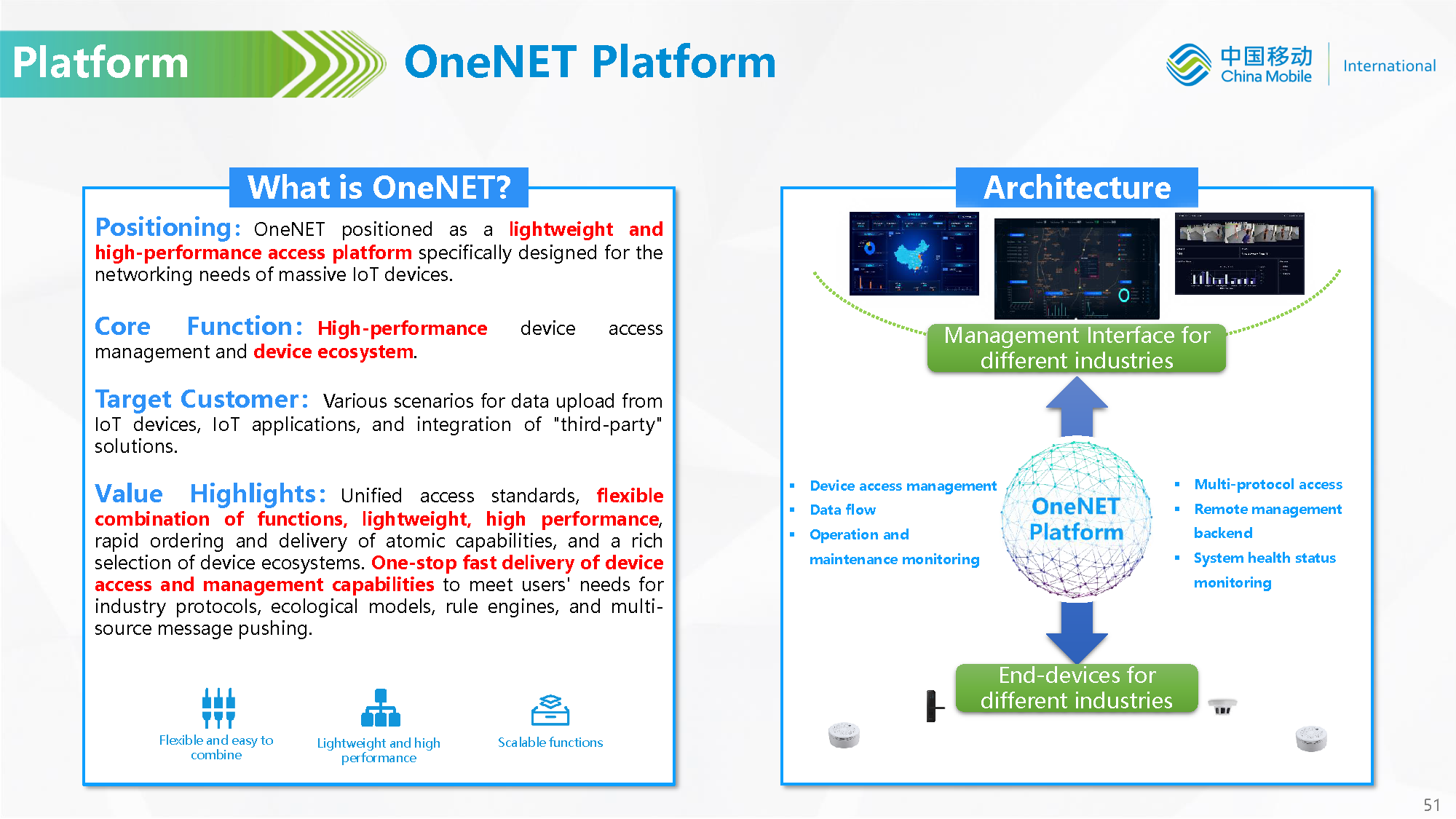

すでに皆様、ご存じかと思いますが、ここに示しているものが、IoTの簡単なアーキテクチャになります。もちろんエンドのデバイスもありますし、コネクティビティ、今日お話ししているWi-Fi等に関しても、凄く重要なポーションになっています。その上にあるものが、IoTのプラットフォームのデータを含めたマネジメントをしている層となります。

また、上のところで、どのようなアプリケーションで、どうサービスをしていくかという形が、IoTのアーキテクチャとなっています。Wi-Fiの技術が外せないものとなります。

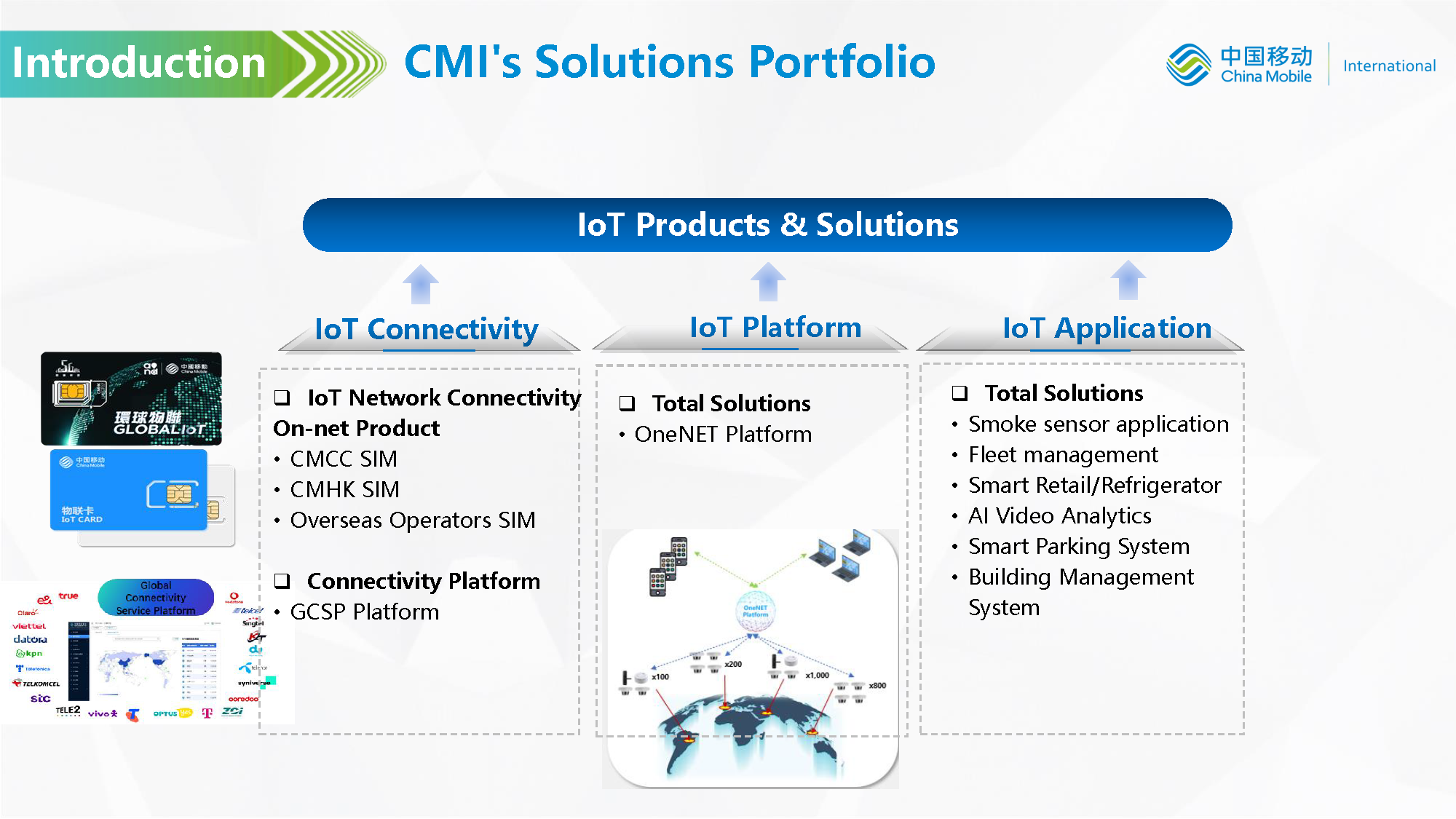

ほとんどのIoTのソリューションがWi-Fiは外せない形となります。China Mobileとしては、IoTのプラットフォーム、ソリューションとしては、大きく分けて2つ、IoTのコネクティビティ、こちらに関してはSIM等のサポートしています。

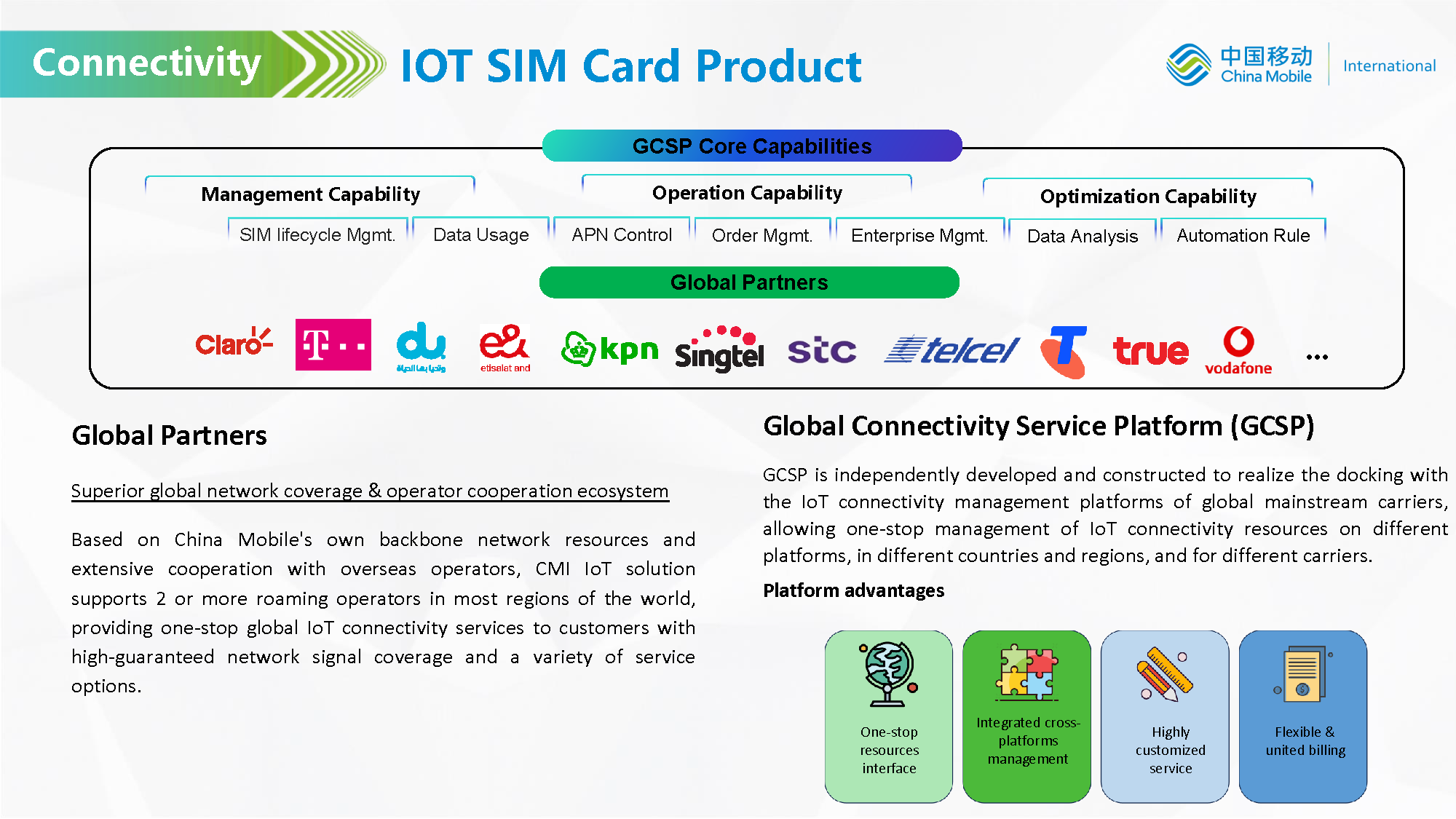

2番目は、IoTのアプリケーションとしては、彼ら独自でワンネットワークというところで、デバイスやデータ収集など、IoTのプラットフォームのソリューションを提供しています。こちらに関しては、たぶん皆さん、すぐ分かると思うので、あまりお話はしませんが、IoTのSIMカードのプロダクトを出しています。

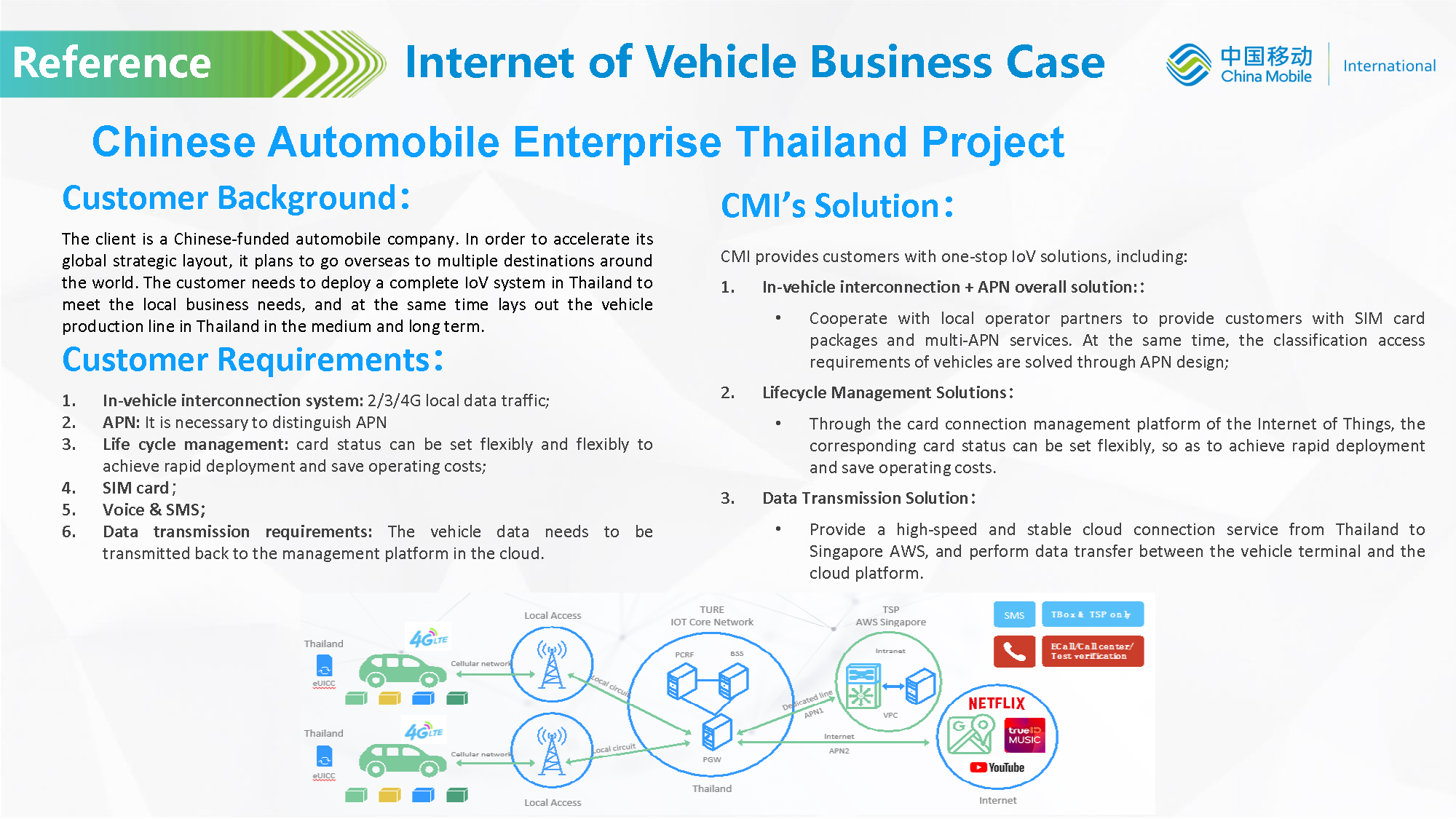

こちらは1つのユースケースとして、中国系の自動車企業のサポートとして、China MobileがSIMカードのサポートをして、車載間の通信のシステム、SIMカードの提供、音声通話等に関してサポートをした事例となります。

こちらのワンネットプラットフォームに関しては、コアの機能としてデバイス間の接続の管理、デバイスのエコシステム等です。これは、China Mobileが全て独自で作ったIoTのプラットフォームになります。

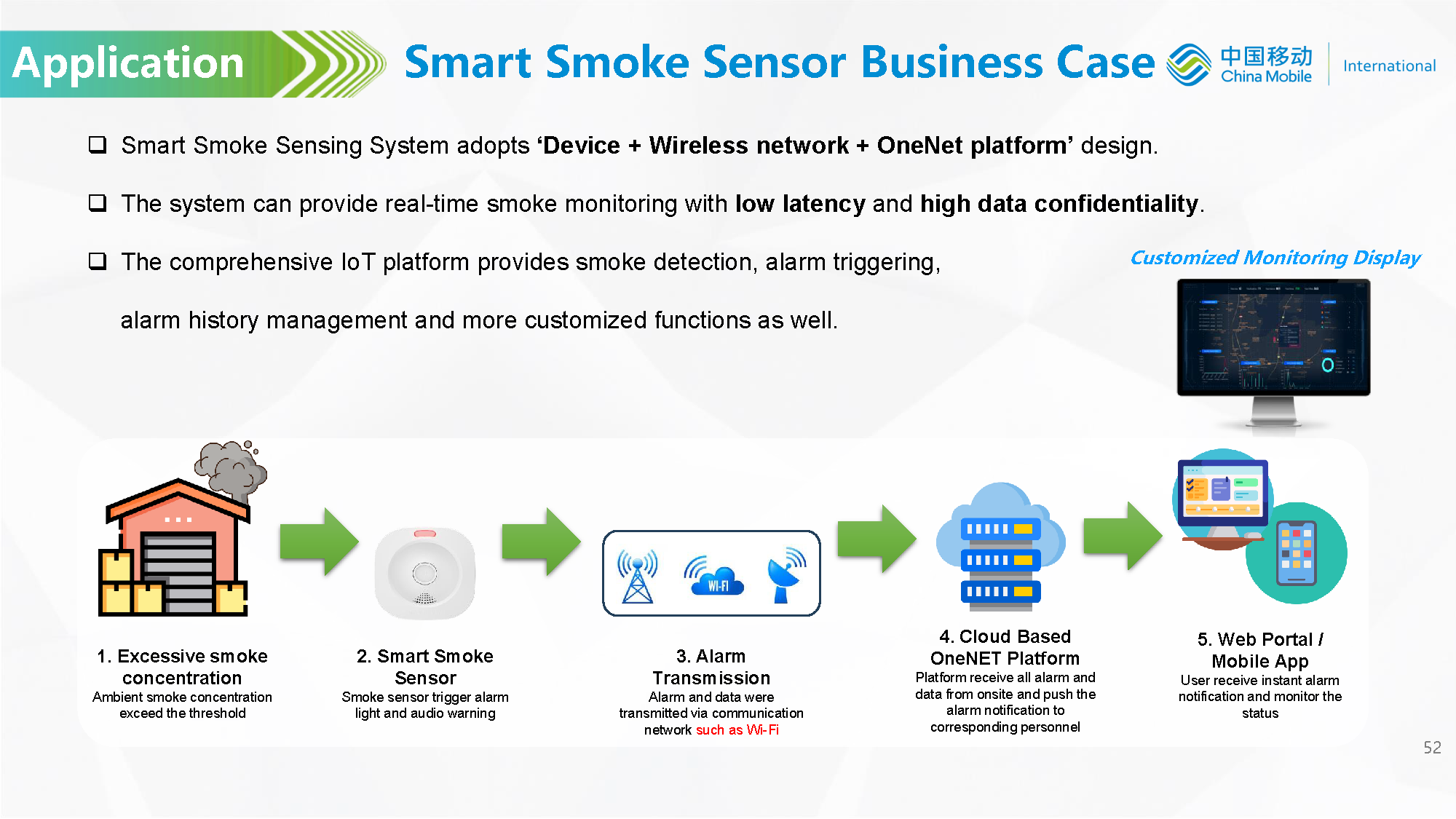

こちらは、煙センサーの検知システムとなります。こちらはワイヤレスのネットワークに対して、ワンネットワークプラットフォームのソリューションを使った形となります。

こちらはスマートホームまたは倉庫等に使っていて、センサーにデータが行ったときにアラートを上げたりデータを蓄積したりというところで、すでに採用されているソリューションとなります。

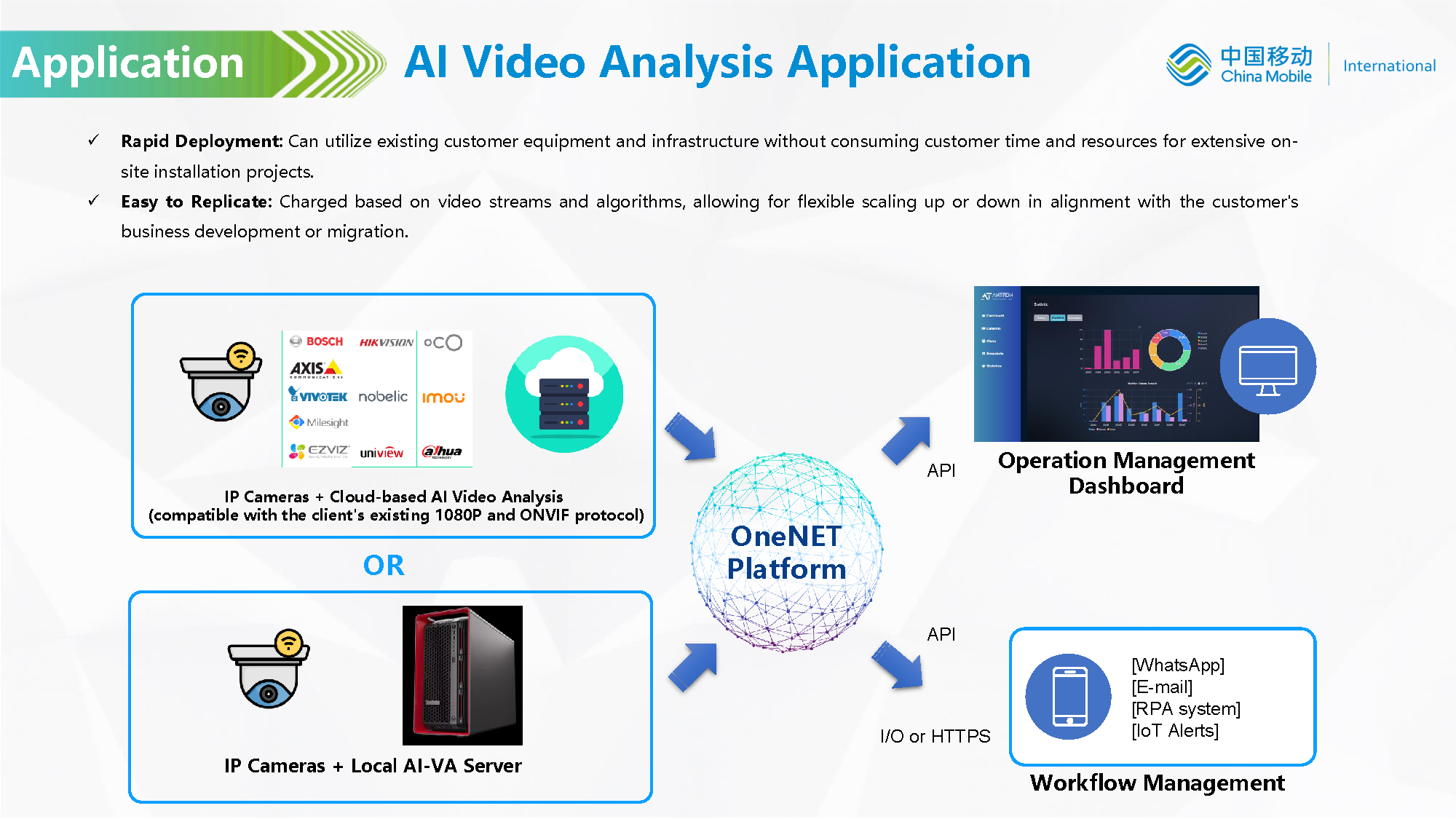

こちらに関しては、アプリケーションとしての採用となります。こちら関しては、ワンネットワークを使っています。AIによる分析したデータを蓄積してアルゴリズムを構築した上でお客様に提供しているユースケースとなります。

ワンネットワークとしては、いろいろなアプリケーション、自動通訳ができますのでChina Mobileに問い合わせをいただければ、ワンネットワークについてご紹介をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

これで、プレゼンテーションを終わります。ありがとうございました。

Huang氏

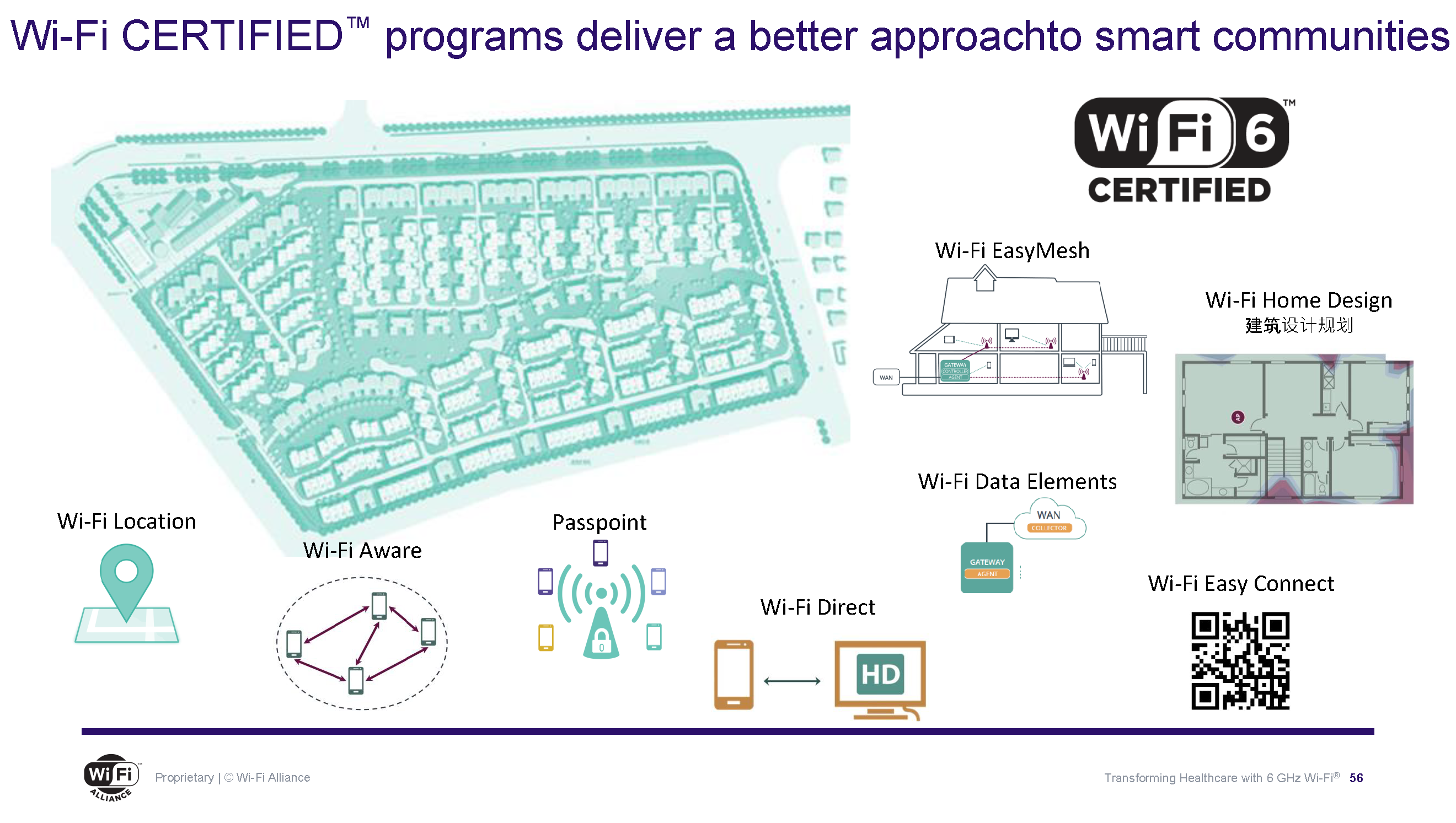

こちらは、数年前に中国政府向けにWi-Fi Allianceが作ったものです。スマートファシリティを実際に効率良く使うためには、どうしたらいいんだということについて、少しお話しさせていただきます。

Wi-Fiは、各アプリケーションによって、またジェネレーションによってスタートアウトが違いますが、Wi-Fiのプログラムデリバリーとしては標準化されているもの、相互接続性が担保されています。

以前、中国に出張したときに、ホテルでアンケートがあったときに、会社で何をしているんだということを書く欄があって、私はWi-Fiと記入しました。

Wi-FiをつなぐためにIDとログインのパスワードをホテルからいただきました。カンパニーネームでWi-Fiと書きました。もう一度ちゃんとカンパニーネームを書くようにということで、私はWi-Fiと書いたら、「いや、IDもパスワードも全て渡しましたよね」と返ってきました。このときに私が感じたことは、Wi-Fiというワードは浸透していますが、Wi-Fiが実際に何なのかというところに関して、よく知っているかどうかということが、やはり問題だなと感じました。

今日、SUNMIのEricさんとChina MobileのPaulさんから、実際にどのようにしたら効率的にWi-Fiを使うことができるということについて、講演をいただいたことに感謝します。また、それを皆様にシェアできたことに感謝します。すでにChina Mobileとしては、IoTデバイスとしては1億台以上、ミニマムですでに中国の国内で出ています。Wi-Fiを使ったソリューションとして今後は一緒にビジネスを拡大・構築させていただければと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。

■Wi-Biz通信(メールマガジン)の登録はこちら