毎月の記事やお知らせをぜひお見逃しなく!

メールマガジン配信登録は☆こちらから☆

技術情報

衛星通信の「魔法」を考える

技術・調査委員会 小松 直人

最近、テレビCMで「空が見えれば、どこでもつながる」という言葉と共に映し出される、宇宙から衛星越しに地球の映像をみるとワクワクします。通信に限らず、「宇宙」という言葉自体に何か人を惹きつける魅力があるように感じてしまうのは僕だけではないのではないでしょうか。

「衛星通信」自体は長い歴史がありますが、一昔前の「衛星通信端末」は大きなアンテナを持っていて今のスマートフォンとはちょっとフォルムが違う端末だったように思いますし、注目されている「Starlink」の端末も大きなアンテナを持った端末でした。

そんなイメージを持ったまま、今使っているスマートフォンが宇宙にある衛星と繋がる、ということを聞かされて、正直、「どんな魔法だよ!」と思ってしまいました。

そんなこともあり、今回、「メルマガ」の機会を頂いたので、「どうやって繋がっているのか」をみなさんと共有したいと思います。

衛星通信の歴史は古い

衛星通信の歴史は古く、概念自体は、「2001年宇宙の旅」を書いたSF作家であるアーサー・C・クラーク氏が、1945年に提唱した静止衛星のアイデアに遡るようです(参照する文献によるようですが、アイディア自体はあったものをクラーク氏が広めたという説もあるようです)。

またクラーク氏の「クラークの三法則」の1つは「十分に進歩した科学技術は魔法と見分けがつかない」と言っていますが、これは冒頭に述べた「どんな魔法だよ!」と僕が感じたことがまさにこれに当たるのかもしれません。

1957年「 スプートニク1号」が世界初の人工衛星ですが、通信衛星としては1962年の「テルスター1号」が最初の通信を行った衛星のようです。

また、3つの衛星があれば地球全体をカバーできるという「静止衛星」の第一号は1964年にNASAが打ち上げた「シンコム3号」で、これは東京オリンピックを中継したことで知られています(この衛星中継には壮大なドラマがあったようですね)。

その翌年の1965年には「インテルサット」によって静止衛星による商業サービスが開始されています。

僕自身が衛星通信というものを知ったのは静止衛星だったように思いますが、その後の1998年に開始したイリジウム社による衛星コンステレーションが大きなイノベーションだったのではないでしょうか。当時、(テレビだったと思いますが)地球の周りを幾つかの衛星が取り囲んで通信を提供するというビジュアルをなんとも未来的に感じていたのを覚えています。

※イメージ図:絵的には地上のスマートフォンと通信しているように見えませんが、「SpaceX」の衛星は「光衛星間リンク(ISL)」で結ばれており、地球を包むバックボーンを構築しているようです

「衛星コンステレーション」により軌道高度が低くなることで遅延による制限があったユースケースにも対応できるようになったと思いますし、数多くの衛星を使えることでシステム全体を大容量化することもできているのではないかと考えます。

このあたりの解説はStarlinkのページで紹介されており、静止衛星は高度35,786km以上で地球を周回しており、静止衛星上の通信が1往復する間に高度550kmのStarlinkは70往復できることが説明されています。[https://www.starlink.com/jp/technology]

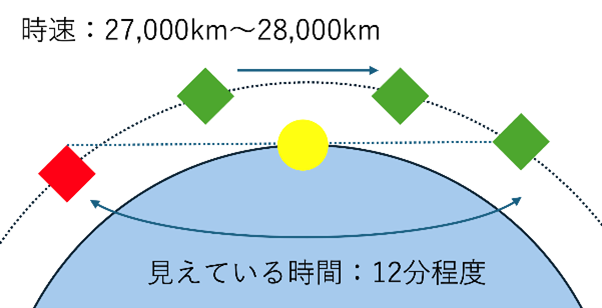

この衛星が地球におっこちないように飛び続けるには、時速約27,000〜28,000kmで飛ぶ必要があるようです。

衛星通信はなぜつながるのか!

ここまで調べると最初に感じた「どんな魔法だよ」という疑問はもう少しブレークダウンされてきます。

最初の疑問は、①大きなアンテナを持っていたStarlinkの端末ではなく、小さなスマートフォン(アンテナは小さい)の電波は衛星に届くのか? 宇宙からの電波を受けることが出来るのか? というもの

そして、②これだけのスピードで飛ぶ衛星と通信をし続けるんだよね? どうやって?

というものです。

一つずつ紐解いて行きたいと思います。

まずは①の小さなスマートフォンがどのように宇宙と通信するかです。

よく考えればGPS信号なんかは宇宙からとんで来ているので、「受ける」側は、まんざら「魔法」なわけではない気もしますが、通信するための条件を計算してみます。

総務省の報告書に「2GHz帯非静止衛星通信システム」の諸元が掲載されています。

「衛星コンステレーションによる携帯電話向け2GHz帯非静止衛星通信システムの技術的条件」

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban15_02000277.html

・スマートフォンの送信電力(EIRP): 23 dBm

(アンテナ利得0dBiを含む、一般的な携帯電話端末と同等)

・衛星軌道高度: 340km, 525km

・利用周波数: 1920-1980 MHzのうち最大5MHz幅

・衛星のアンテナ利得: 最大 38 dBi

「魔法ではない」ことが理解できればまずは良いので、ざっくりとGeminiに計算してもらうと、衛星とスマートフォンの最大距離を最大仰角25度として算出し、この距離における自由空間損失の計算をして、受信電力を計算した結果がだいたい-93.4@340km, -97.5dBm@525kmとなるようです。

使い慣れたWi-Fiの受信電力で考えるとギリギリ(というよりちょっと無理・・・)ではありますが、衛星との通信を前提としたシステムでの値ということであれば「魔法」よりも現実に近い値なのではないでしょうか。

次に②の時速約27,000〜28,000kmで飛んでいる衛星との通信です。動いているものと通信するときに問題になるのは次の2つです。

● ドップラー効果による周波数のズレ

● 動いているということは距離が変わることによる遅延の変化

普段、私たちがスマートフォンを利用するシーンで移動しているものといえば、車とか電車になり、一番速いものでも新幹線が思い当たりますが、これも時速320kmなので、先の時速27,000〜28,000kmとは比較になりません。

このあたりの仕組みについては、SpaceXからの直接的な解説は見つかりませんでしたが、「3GPP」のNTNで議論されているようですし、そのものズバリではありませんが、このレポートでは、これらの課題に対するアプローチと検証が紹介されています。

(PHandover: Parallel Handover in Mobile Satellite Network)

● 衛星は、地上にいる個々のスマートフォンとの相対速度を常に正確に把握している

● お互いの位置が計算できるので、スマートフォンが受信する時点でちょうどいい周波数になるように、あらかじめ周波数をずらして(プリ補正して)電波を送信する

● スマートフォンから送信された電波を衛星が受信する際も、衛星側でその周波数のズレを補正して受信する

Starlinkの実際の技術

次に高度550kmを時速27,000kmの衛星が地上から見えるのは、最も条件が良い場合で12分程度になるようです。地上のスマートフォンから見ると通信する衛星をその間に切り替えていかなくてはいけません。この際にも以下の2つが特徴的な課題になりそうです。

● 時速27,000kmでハンドオーバーする

● 頻繁(最も条件が良くても約12分)にハンドオーバーする

SpaceXにおけるこれらの課題に関する直接的なドキュメントを見つけることはできませんでしたが、先に参照した論文や3GPPのNTNの議論で共通しているものは:

● 「いつ」、「どこに」切り替えるべきかを事前に予測、計算し、ハンドオーバー計画を立てる

というのが基本的なアプローチのようです。これは衛星の軌道は、確実性の高い予測が可能であるという特徴があるからこそできることのようです。

Starlinkの実際のハンドオーバーのデータを取得、分析した以下のレポートがありました。

そこでは以下の3つに関して分析されています。

(A Multifaceted Look at Starlink Performance)

(Unveiling Beamforming Strategies of Starlink LEO Satellites)

1) 同一衛星内の「ビームスイッチング」による変動 [30秒周期]

2) 衛星間の「ハンドオーバー」による変動

3) 15秒ごとの「ネットワーク全体の再構成インターバル」による変動

この調査では、実測で定期的な性能変動が観測できたものは3)のみということのようですので、気にしていた時速27,000kmでハンドオーバーは予測、計算、ハンドオーバー計画を立てて実施するという手法で解決しているようです。

文字にしてしまうとなるほどねえ、とは思いますが、これをリアルタイムで行うことは、計算量を含めたハードウエアリソースやアンテナ技術の土台があってこそなのでしょう。

何よりも圧倒されるのは7,500基の衛星を打ち上げようと考えること、それができるようにロケットと衛星を作り、それを実行し、商業的に軌道に載せてしまうことですよね。

さっくりと「魔法ではない」ということを確認してきましたが、SpaceXのページで、「どのように」という観点の情報も紹介されていますのでご興味のある方はこちらもご確認ください。

https://www.Starlink.com/technology

https://www.Starlink.com/updates

■Wi-Biz通信(メールマガジン)の登録はこちら