毎月の記事やお知らせをぜひお見逃しなく!

メールマガジン配信登録は☆こちらから☆

活動報告

「AFC」セミナー開催、検討状況と国際動向を詳細に解説

企画・運用委員会 副委員長 土屋 貴嗣

4月23日、企画・運用委員会主催で「6GHz帯の利用拡大につながるAFCの国内検討状況と国際動向について」をテーマに第15回企画運用委員会セミナーをオンラインで開催しました。

Wi-Fi 6E/7で6GHz帯の高速かつ安定した通信を可能にするAFC(Automated Frequency Coordination)技術について、日本国内のAFC検討状況及び今後の展開についての解説と、既にAFCシステムを利用開始する北米を参考に、実際の運用状況や技術的課題、導入による影響についてお二人の講師からご講演をいただきました。

Wi-Fi 7普及の大きなポイントとなるAFCシステムをテーマとしたこともあり、多くの方の視聴いただき、また数多くの質問をいただくことができました。講師の方にも時間の許す限りQAセッションでご回答をいただきまして、たいへん有意義なセミナーとなりました。

開会挨拶

冒頭、無線LANビジネス推進連絡会の北條博史会長よりご挨拶をいたしました。

今回の企画運用委員会セミナーは、すでに日本国内でも利用可能であるWi-Fi 7の今後の普及の鍵となるAFCシステムの講演となります。2.4GHz/5GHzのトータル24chが、6GHz帯が利用できることで使えるチャネル数がさらに倍となります。しかし、日本国内では6GHz帯は屋内利用限定であり、また屋外で利用できるチャネルはW56しかなく、かつDFSの影響があるため、自由に使うことができません。

そこで、AFCシステムの導入により、利用できるチャネル数の増加、さらに屋外で高出力のAP利用が可能となることが大きいと考えます。

端末としても、最新のiPhoneでは6GHz帯が使えるようになっており、今後さらに増えていくことが予想されます。今後制度化が進むことで、AR/VRのような屋外での広帯域アプリケーションの活用や、高出力Wi-Fiは工場などの広域エリアを少ないAPでカバーできることが期待され、このメリットに付随するユースケースが数多く出てくると期待されます。

無線LANビジネス推進連絡会としても、総務省と一緒にAFCシステムの運用検討に着手しており、エコシステムの確立がWi-Fi 7を6GHz帯の利用拡大で伸ばす鍵になると考えます、とのお話しがありました。

6GHz帯無線LANの周波数拡張に向けた検討状況と今後の展開について

1つ目の講演では、総務省 電波部 基幹通信室にて課長補佐の皆川 克義様より、6GHz帯無線LANの周波数拡張に必要なAFCシステムに関する検討状況についてご講演をいただきました。

総務省 総合通信基盤局 電波部 基幹通信室

課長補佐 皆川 克義 様

1.検討の背景・これまでの変遷

無線LAN(Wi-Fi)の経緯を振り返ると、最初は2.4GHz帯のみ、その後5GHz帯が追加となり、第6世代後半から6GHz帯に拡張されてきました。23年の全世界でのWi-Fi機器の出荷台数は約38億台であり、23年末からWi-Fi 6からWi-Fi 7への移行が始まっています。そして25年以降はWi-Fi 7の普及が本格化する見込みです。4Kなどの高精細画像の再生やAR/VRでの利用の高まりもあり、Wi-Fi 7は日本国内では23年6月から情報通信審議会での審議を開始し、23年12月に公布・施行となっています。

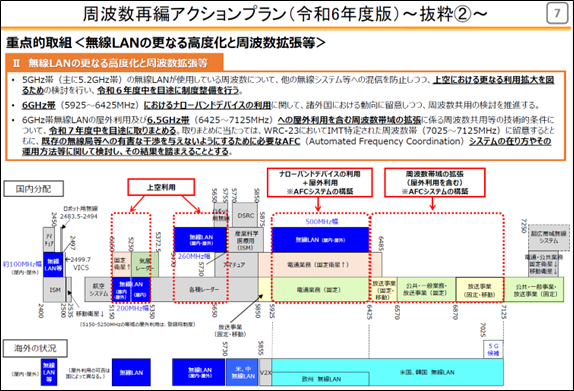

また、2040年末までの周波数帯域確保目標として、無線トラフィックについて合計70GHz幅が必要との試算があり、今後47GHz幅の確保が必要となります。Wi-Fiとしては6GHz帯におけるナローバンドデバイスの利用や屋外利用、さらにAFCシステムを活用した6.5GHz帯への周波数拡張が必要となります。

2.SPモードデバイスの特徴や利用シーン

SPモードはAFCシステムがないと利用できない状況です。

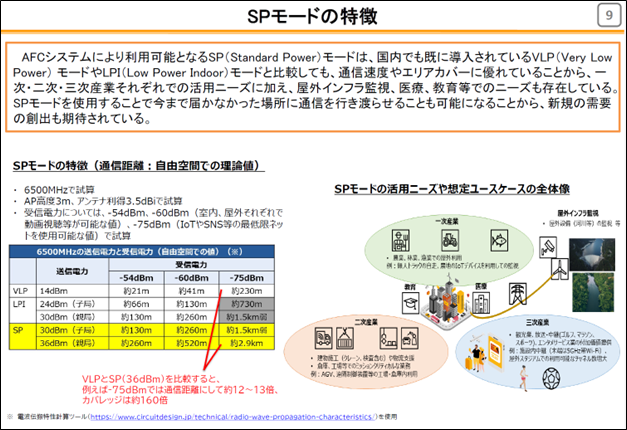

SPモードは通信速度やエリアカバーに優れており(VLPモードに通信距離で10倍以上、エリアカバレッジで160倍程度)、一次、二次、三次産業において様々なユースケース、およびエリア拡大により新たな需要創出が期待されています。

屋外ではスタジアムなどでの高速大容量での利用シーン、多くの端末が密集する環境では多くのチャネルが必要になりますが、SPモードであればAPの設置台数も少なくて済みます。

また、屋内でもエリアの拡大、高品質の通信確保により、生産ラインを止められないミッションクリティカルな通信用途や、工場内等金属製の機器が多く設置されているような電波が届きにくい環境での通信用途であっても、SPモードであれば広範囲をカバーすることができます。

3.AFCシステムの構築・動作検証

24年度から、AFCシステムのプロトタイプを構築し、基本的な動作検証等を技術試験事務で行い、それと平行してAFCシステムをどのように・誰が運用し、干渉発生時にどういう対応をするのかについてアドホックグループを立ち上げて検討してきました。

諸外国ではWi-Fiに6.5GHz帯の割り当ても進んでおり、AFCシステムも北米(アメリカ、カナダ)では実導入も始まっていることから、諸外国での状況なども参考にしながら検討を進めているところです。

プロトタイプ試作の技術試験事務では、過年度の検討をふまえながら、OpenAFCを活用してAFCシステムの評価検証を実施しています。基本的な動作フローとしては、SPモードデバイスからリクエストを受け、外部DBとの連携、干渉判定の結果、利用可能な周波数帯及びEIRPをレスポンスする一連の流れを評価しました。今回のプロトタイプは、オンプレとクラウドの両方を準備し、汎用PCで検証、実際に3月に関係者を交えデモを実施したところです。

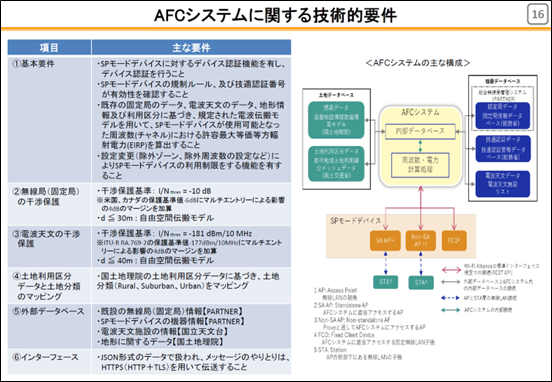

AFCシステムに求められる技術的要件は、現時点で次の項目が想定されます。

4.AFC運用体制等の検討

AFCシステムの運用面について検討をしているアドホックグループでは、AFCシステムの運用に当たっての整理すべき課題について大きく4つに分けて議論しています。議論の中でのご意見やご提案について説明します。

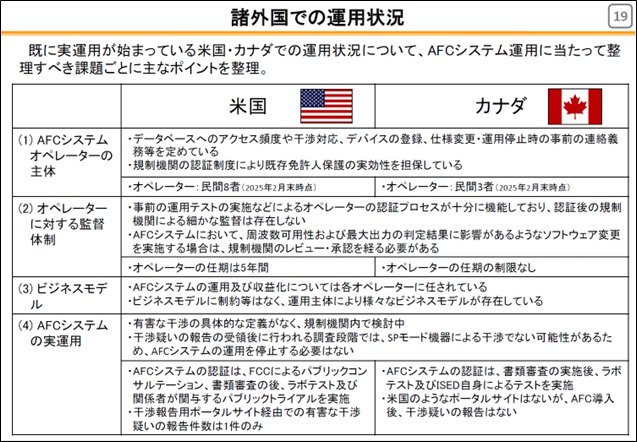

(1) AFCシステムオペレーターの主体

・オペレーターにどの程度の権限を与えるか、既存無線システムとの調整や情報管理能力を保持し信用が担保される必要があります。

・実導入されている北米でのオペレーターは、アメリカは民間8者、カナダは民間3者の状況です。

・中立的な立場での運用が重要、一方で民間に任せるべきという意見もありますが、民間だと不採算による撤退のリスクがあります。また、1社だと独占になるため、サービス改善に対するデメリットがありえます。オペレーターが複数ある場合、競争によるサービス改善、技術発展が見込めるが、干渉発生時にどのオペレーター要因かの特定に時間がかかる可能性があります。

(2) オペレーターに対する監督体制

・監督体制としては確実に監督ができる体制が必要、特に有害な干渉が発生した時にどのように対策できるかが重要です。

・北米の場合、事前の運用テストなどの認証プロセスが機能しているため、認証後の監督はない状況です。

・既存無線システム側としては干渉源をいち早く取り除いて欲しく、監視のあり方については、それぞれ課題があり、常時監視の実現性は低いとのことです。

(3) ビジネスモデル

・長期間の運用継続性が担保される必要があります。

・ベンダーロックインが発生しないよう、マイグレしやすいようにしておく必要があります。

・AP 1台ごとの費用回収は現実的ではなく、施設運用費としての回収もありえるとのことです。

・5年間の運用コスト+開発費ストで数十億円程度かかる試算がありました。回収方法をどう規定するかは、コストと継続性のバランスも重要であるとのことです。

(4) AFCシステムの実運用

・既存無線システムとの干渉を回避しつつ、ユーザーにいかにサービス提供できるかのフロー検討が必要です。

・アメリカにおいても「有害な干渉」の具体的な定義はされていない状況です。

・アメリカでは報告用のポータルサイトを立ち上げて情報を集約、現時点の干渉報告は1件のみでAFC由来かは不明とのことです。カナダではポータルサイトはないが、干渉疑いの報告もないようです。

・考え方としては、既存事業者の保護が第一です。

5.AFC運用に関する基本的な考え方

これまでのアドホックグループの検討をふまえ、日本国内におけるAFC運用の基本的な考え方を示しています。

(1) AFCシステムオペレーターの主体

干渉発生時に公平性・客観性をもって着実に対応できることが重要で、オペレーターは一定の公益性を保持する機関が望ましいとのことです。

(2) オペレーターに対する監督体制

監督機関は、干渉が発生しないように定期的に報告を求めるべきとのことです。

(3) ビジネスモデル

オペレーターによって費用回収の手法や運用費用が異なるため、運用主体が最適なビジネスモデルを模索し、持続可能な運用体制を維持するための方策を検討し、着実に運用を継続すべきであり、将来にわたって無線LANユーザーの過度な負担とならないような運用ルールの設定が必要です。

(4) AFCシステムの実運用

無線局情報を国からオペレーターに提供することになるが、情報管理のあり方の検討が必要。有害な干渉時に速やかな対応が必要です。以下に一例を示します。

<例> 有害な干渉が発生した場合のフロー

①既存無線システム側が国及びオペレーターに対し干渉発生を通報

②オペレーターは周辺地域における通報を受けた対象周波数の利用を制限し、調査を実施

③オペレーターは既存無線システム側に調査結果を報告(原因不明も含む)

④オペレーターは国に調査結果を報告し、利用制限緩和の判断を仰ぐ

⑤オペレーターは対象となる周波数の利用制限を解除

6.今後に向けて

日本において、AFCシステムは動作検証や実機の課題検証は未実施であり、机上での課題整理には限界があります。25年度の実機検証を踏まえ、26年度以降に実運用を目指していく、との説明で講演を締めていただきました。

AFCの国際動向について

2つ目の講演では、ソニー株式会社 技術開発研究所にてワイヤレス標準化エキスパートである古市 匠 様より、北米の先行事例をふまえてAFCの国際動向についてご講演をいただきました。

6GHz帯開放の動きとしては、日本でも6.5GHz帯の拡張の検討が進んでいますが、Wi-Fi Allianceのウェブサイトからもわかるように、SPモードデバイス導入に向けた検討を進めている国・地域が少しずつ広がっている状況です。

ソニー株式会社 技術開発研究所 ネットワーク&システム技術研究開発部門 DSA事業準備室

ワイヤレス標準化エキスパート 古市 匠 様

AFCシステム全体像

AFCシステムの全体像ですが、基本的には日本国内でもアメリカのものと大きくは変わりません。日本では現在、屋内限定かつ低出力に制限されるLPIモードか、屋内外で使えるがより低い超低出力に制限されるVLPモードでのみ6GHz帯を利用できますが、屋内外問わずにLPI以上の高出力、すなわちSPでの電波利用を可能にしてくれるのがAFCシステムとなります。

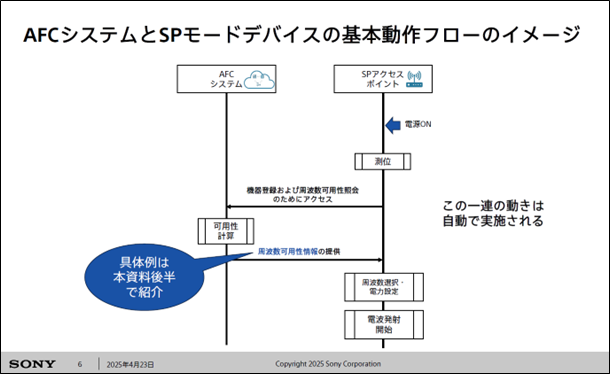

実際の基本動作イメージとしては、SPアクセスポイントの電源ON⇒位置情報を測位⇒自動でAFCシステムにメッセージ送信⇒AFCシステムで可用性計算⇒計算結果として周波数可用性情報の提供⇒APは得られた情報に基づいて送信電力を自動設定して電波発射を始める。

以上を自動でできることがポイントです。

SPアクセスポイント/固定クライアントに求められる機能

北米でSPモードのアクセスポイントに求められる4つの機能を説明します。日本の技術的条件はこれから詳細が決まっていくと思いますが、SPモードデバイスについても同様の機能要件が規定されていくことになると思うので、北米のものを参考にSPモードデバイスが具体的にどういうものなのかのイメージを持ってもらえると良いかと思います。

①ジオロケーション機能

まず位置情報の測位について。北米ではAPに機能内蔵するか、外部ジオロケーションソース(GPSなど、事前に承認されたもの)にセキュアに接続する機能を内蔵することが求められます。高い信頼性が必要であり、95%の位置座標の精度が必要となります。

アメリカでは包括承認申請をすることができ、承認以降は同じ技術を使用する他モデルの機器認証時に流用が可能です。カナダではGPSは承認不要ですが、GPS以外の技術の場合はISEDの承認が必要となります。

外部ジオロケーションソースへの接続方法は有線・無線は問いません。なお、垂直方向の測位技術やその性能が長年課題となっているため、アンテナ高情報については設置者やオペレーターがAPに手入力することが認められています。アンテナ高情報もAFCシステムに報告が必要です。

注意点として、AFCシステムではアンテナ高数値の異常性検査を行うことは可能(マイナス値や異常に高くないか)ですが、数値が正確かどうかまでは判断できないため、手入力の場合、設置者に対して適切な入力を促すことが重要となります。

②AFCアクセス機能

AFCシステムにアクセスして必要な情報を提供し、周波数可用性情報を取りにいく機能であり、北米では次の5つの情報の提供が必要です。

・地理情報(緯度、経度)

・位置不確実性

・アンテナ地上高

・機器認証ID

・シリアル番号

SPモードAPは少なくとも1日1回AFCシステムにアクセスすることが必要です。万一アクセスに失敗する場合は、手元にあるリストに基づいて電波発射可能ですが、翌日の23:59までに再アクセス、最新リストの取得が必要となります。

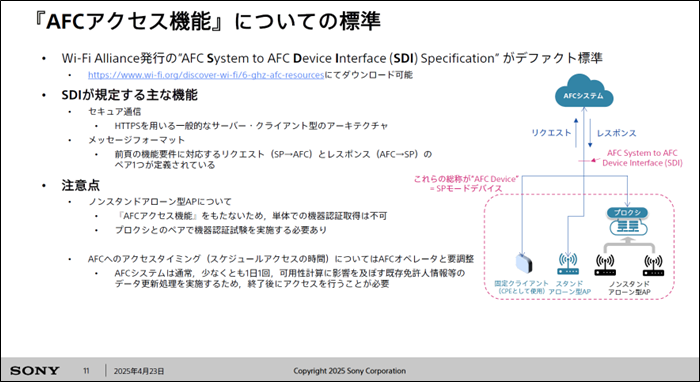

AFCアクセス機能の実装に関して、Wi-Fi Allianceの仕様書がデファクト標準になっており、SDI(AFC System to AFC Device Interface)はWebサイトで公開されています。AFCシステムとSPモードデバイスをつなぐのがSDIとなります。

主な機能は、セキュア通信(HTTPS)、メッセージフォーマットとなります。

注意点として、ノンスタンドアロン型APについて、プロクシとノンスタンドアロン型APの間のインタフェース仕様は規定されていません。よって、プロクシがないと単体での機器認証取得は不可となります。

もう一つの注意点として、AFCシステムへのアクセスタイミングは規定されていないため、ユーザーまたはベンダーはAFCオペレーターと協議・調整を行う必要があります。AFCは1日1回可用性計算に影響を及ぼす更新処理を実施するので、基本的にはそのあと、ということになりますが、調整なしの場合多数APからの同時アクセスが発生する可能性があります。これを避けるようロードバランシングを行う観点でも調整が必要です。SPモードデバイスとしてはアクセスタイミング機能を持つことが重要と考えます。

③送信電力制御機能

AFCシステムが教えてくれる最大許容電力は場所や日によって変わる可能性があります。よってSPモードデバイスはAFCシステムが指示する値に従って送信電力を制御できる必要があります。

Wi-Fi 7で必須のプリアンブルパンクチャリング機能では、パンクチャする領域の電力についてもAFCシステムの許容可能と判定する電力以下にする必要があります。

アメリカでは当初はLPIモードではパンクチャリングが禁止でした。これはSPモードと違って送信電力が制御できることが規定されていないためです。

④ソフトウェアセキュリティ

SPモードデバイスのファームウェア書き換えできないようにすることが必要です。

AFCシステムとの連動の観点では、未承認のAFCシステムへのアクセスを防止(なりすまし)の方策を講じることが必要です。対応としては具体的にはサーバ証明書の検証などが必要です。

デバイス側が未承認のAFCシステムにアクセスしないこと、と同様に、AFCオペレーターもAFCシステムに権限のない第三者のアクセスを防止する必要があります。その手段は規定されておらず、オペレーターに任されていますが、SPモードデバイスに対してクライアント証明書またはベアラトークンのいずれかの配布が想定されます。

SPクライアント/デュアルクライアントについて

SPクライアントとは固定設置ではない端末・STAのことを指します。SPクライアントはAFCシステムの管理対象外であり、ジオロケーション機能なども具備不要です。

北米では、SPクライアントは、送信電力をSPアクセスポイントより6dB低く制限する必要があります。

デュアルクライアント(LPI、SPアクセスポイントの両方にアクセスできる)は、接続先のモードに応じて、適切に出力制御できることが必要です。

「AFCアクセス機能」についてより知るために

アメリカのAFCシステムは認証試験制度があります。そのために開発されたSPモードデバイスを模擬するテストハーネス、テストベクタが公開されており、どういうアクセスかを理解するためには参考になります。

米国AFCシステムの簡易デモンストレーション

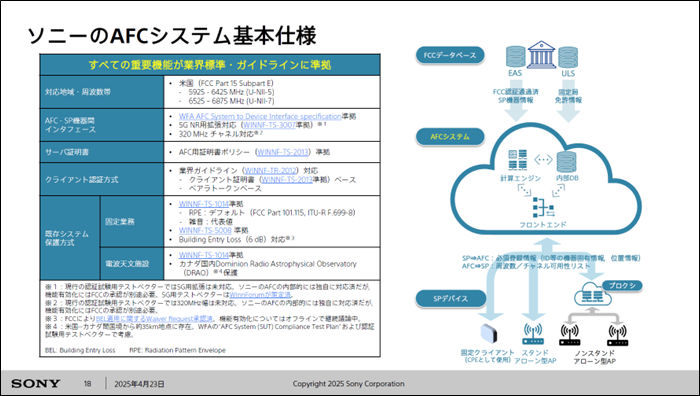

SPモードデバイスにおいて利用可能となるWi-Fiチャネル可用性の計算結果の一例を紹介しています。使用するソニーのAFCシステムのすべての機能は業界標準・ガイドラインに従っています。

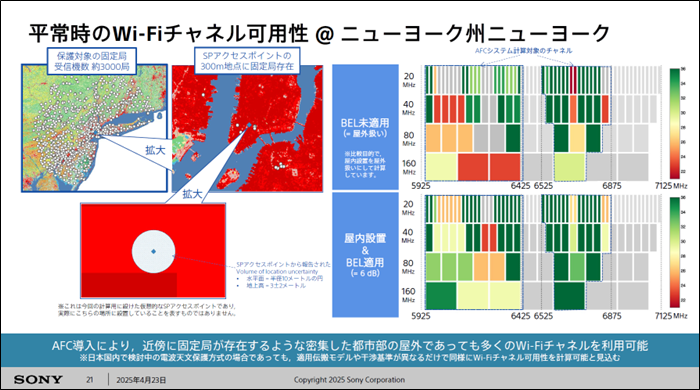

簡易デモの対象はサンノゼとニューヨークであり、非常に既存システムの多い場所となります。

サンノゼでは、屋内利用は建物侵入損失を想定したものですが、160MHz幅で屋内でも十分にハイパワーで使用することができます。ニューヨークでは近くに既存システムが多数ありますが、それでもフルパワーで使えるチャネルがあり、十分に屋外利用することができます。

日本でも保護方法はアメリカと大差はない想定であり、同様の傾向が得られると想定しています。

干渉発生時の一例としては、アメリカのAFCシステムは、問題発生時に任意のexclusion zone(任意のチャネルが使用禁止となるエリア)を構築する義務があります。そのような場合にはAFC提供の可用性リストから対象の周波数チャネルが除外されます。

その他の諸外国におけるSPモードデバイス導入の動向

いくつかの国でSPモード導入検討されていますが、スケジュールが見えているのは26年以降の英国のみとなります。その意味で日本はだいぶ先行している状況であり、日本でAFCシステムが導入されていけば、国際的にもほぼ同じ機能で提供されると考えられるため、APベンダーとしても同様に展開ができるのではないかと考えます。

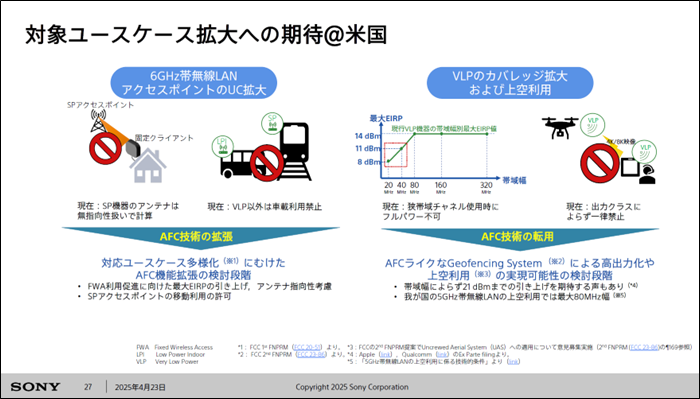

アメリカでは対象ユースケース拡大検討が期待されています。現在は、SPモードデバイスはアンテナ無指向性で計算していますが、FWA用途のニーズがあり、より高出力や指向性アンテナの検討、モバイル用途でのSPモードなども検討されています。

その他、VLPモードのカバレッジ拡大や上空利用なども実現性を検討しています。

また、さらなる周波数拡張の可能性として7,125~7,250MHzの開放につながる可能性があります。

無線LANのアプリケーション拡張がますます期待されます。

QAセッション

質問)AFCオペレーターの具体的なビジネスモデル例を知りたい。より具体的なもの、アイデアレベルでも何かあるでしょうか。

回答)企業ヒヤリングでは、詳細までは教えていただけなかったが、デバイスに何らかの機能をオンして、端末代に上乗せで費用回収するケースや、施設利用料の形で宿泊料に上乗せし、そのホテルでは快適なWi-Fi環境を提供できるなどケースがあると聞いています(皆川様)

質問)日本におけるビジネスモデルはどのような形が望まれますか?

回答)制度としてはなるべく制限を設けないことが重要。AFCオペレーター、ベンダー、ユーザーが協議できる方が望ましい。(AFCオペレータの)お客様が使いたいモデルを適用できることが望ましいと思う。AFCサービス提供に関するモデルの一般論としては、SaaSモデルやシステムインテグレーションモデルなどが考えられる(古市様)

質問)ビジネスモデルの基本的な考え方について。「受益者から一定の賦課金を求めるのは一つの方法」とありますが、この場合、実際の金銭の流れはどのようなものになるイメージでしょうか。例えば、ユーザーがAFC対応機器を購入する際にAFC利用料のようなものが上乗せされて販売され、販売したベンダーがAFC対応機器を販売した分だけオペレーターに利用料を払うような流れでしょうか。

回答)現時点で何か決まったものはないが、質問で例示された流れも想定されると考えられます(皆川様)

質問)北米でAFCシステムが先行している理由は何か。

回答)まずニーズが大きいこと、北米では国土が比べ物にならないほど大きいので、SPモードを使ってWi-Fiのエリアを広げたかったのではないかと考えられる(皆川様)

同様のことと、単純に検討開始時期が早かったこともある。2017年にMidバンド(3-24GHz)の新規開放についてどの周波数が有力かの検討が先行であり、そのときの意見募集結果等も踏まえて2018年に6GHz帯に関する検討案が打ち出された。その時点でAFCシステム案があった。ニーズをくみ取るのが早かった(古市様)

質問)クラウド管理型のアクセスポイントはノンスタンドアロン型に分類されると思うのですが、申請が必要なプロクシとはクラウド側のことになりますでしょうか。

回答)クラウド管理されるAPに関してはベンダー各社それぞれのクラウド管理システムがあると思うが、そういったクラウド管理システムをプロクシとして動かすことができる。SDI仕様上は、プロクシをそういったシステムと分けて動かしてもよい。質問に対してはその通り(古市様)

質問)AFCシステムですが、先行投資型のシステムになると思うのですが、米国やカナダでも、投資型のシステムであり、後で利用者から回収するモデルでしょうか?

回答)先行投資型と言えると思います。アメリカではFCC認証を取れた後じゃないとサービス提供できないため、そこまでに掛かったものが先行投資になる。利用者をどこまで定義するかはあるが、お客様の利用料で費用を回収するモデルになる(古市様)

質問)日本で見た場合に今回のAFCシステムの参考になるような既存システムはあるのか。

回答)まさに既存システムとの運用調整として現時点であるのはダイナミック周波数共用が参考になると思います。対象となる既存システムや計算方法は違うので、マイナーチェンジが必要になる(皆川様)

質問)SPモードや屋外利用をしないデバイスではAFC機能は不要ですか?

回答)(北米では)その通り。あくまでSPモード、すなわち、(屋内外問わず)36dBm出力を使いたい場合や、屋外利用したい場合にはAFCが必要になります。それを目的としないデバイスは具備が不要(古市様)

質問)アクセスポイントが多数ある場合、すべてのアクセスポイントがジオロケーション/AFCアクセス機能の搭載が必要ですか? 例えば、その建屋で1つのジオロケーション/AFCアクセス装置で代表するようなことは可能ですか?

回答)(北米では)建屋内で1つのジオロケーションソースが代表することは可能(古市様)

――以降は当日取り上げられなかった質問――

質問)AFCシステムに対してAPが接続する際の図で、スタンドアロン型等の類型があったかと思われます。改めてAPとAFCシステムへの接続方法について改めてご紹介いただけますでしょうか。各APベンダーによって接続のための実装は異なると思いますが、情報はございますでしょうか。

回答)AFCシステムへの接続方法をデファクト標準であるWi-Fi AllianceのSDI仕様に基づいて紹介しますと、スタンドアロンAP(またはプロクシ)はHTTPSを使用してAFCシステムへ接続することになります。使用するHTTPメソッドは“HTTP POST“のみで、それ以外は一切使用しません。スタンドアロンAP(またはプロクシ)としては、TLSハンドシェイク時にサーバ証明書の検証を行う必要があります。これらについて、AFCシステムがSDI仕様に沿う限りは、APベンダー間で接続方法が異なる、ということはないかと思います(古市様)

質問)北米におけるAFCの技術的要件がよく理解できました。日本における技術的要件は検討中だと思いますが、特に北米と異なることが予想される点や、日本特有の課題があったら教えていただきたいです。

回答)テクニカルな部分の検討に関してはかなりハーモナイゼーションを意識していると思うので、そう大きな差分は生じないのではないかと思いますが、そうでない部分で、例えば「実際にAFCオペレーターとなる主体」が挙げられるのではないでしょうか。北米では弊社含む多くの民間の営利企業をオペレーター主体として承認していますが、皆川様のお話の中にもありました通り、AFC運用アドホックにおいて、国内では「まずは、一定の公益性を保持する無線LAN関係の機関や団体を主体とすること、または関与させることが望ましい」とする基本的な考え方が議論されたところです。今後ここがどうなっていくのかが注目点かと思います(古市様)

質問)「LPIモードの場合ですとAFCがないので、パンクチュアリングが動作しない」という事でしたが

現在市販されている企業向け、コンシューマ向けのLPIモードの無線LANアクセスポイントはパンクチュアリングは動作していない理解でよろしいでしょうか。

回答)現時点で、機器認証ガイドライン上、米国のLPIモードはパンクチャリングを許可されていません。

したがいまして、米国で市販されているLPIモードデバイスではパンクチャリングは動作していないもの

と推察されます。一方、日本国内についてはそのような規定は特段設けられていないと認識しております(古市様)

現時点でパンクチャリングについての国内規定は、特段ありません(皆川様)

■Wi-Biz通信(メールマガジン)の登録はこちら