毎月の記事やお知らせをぜひお見逃しなく!

メールマガジン配信登録は☆こちらから☆

インタビュー

総務省 総合通信基盤局

電気通信事業部 データ通信課長 鎌田 俊介 氏

「ワット・ビット連携」、デジタルインフラ整備進め

ネットワーク人材確保・育成に注力したい

本年4月に着任された、総務省データ通信課の鎌田課長をお訪ねし、「総務省重点施策2026」の方向性と、データ通信課の主な取り組みを伺いしました。

鎌田課長は、「デジタル変革を通じた持続可能な地域社会と強い経済基盤の実現」という総務省の戦略方針にもとづき、本年はデジタルインフラの整備やネットワーク人材の確保などに注力していくと述べました。

特に「ワット・ビット連携」については企画官時代から取り組んでおり、大きく前に進め地方創生2.0に資したいと述べました。

「デジタル変革を通じた持続可能な地域社会と強い経済基盤の実現」

ーー最初に、総務省の情報通信政策の方向性について教えてください。

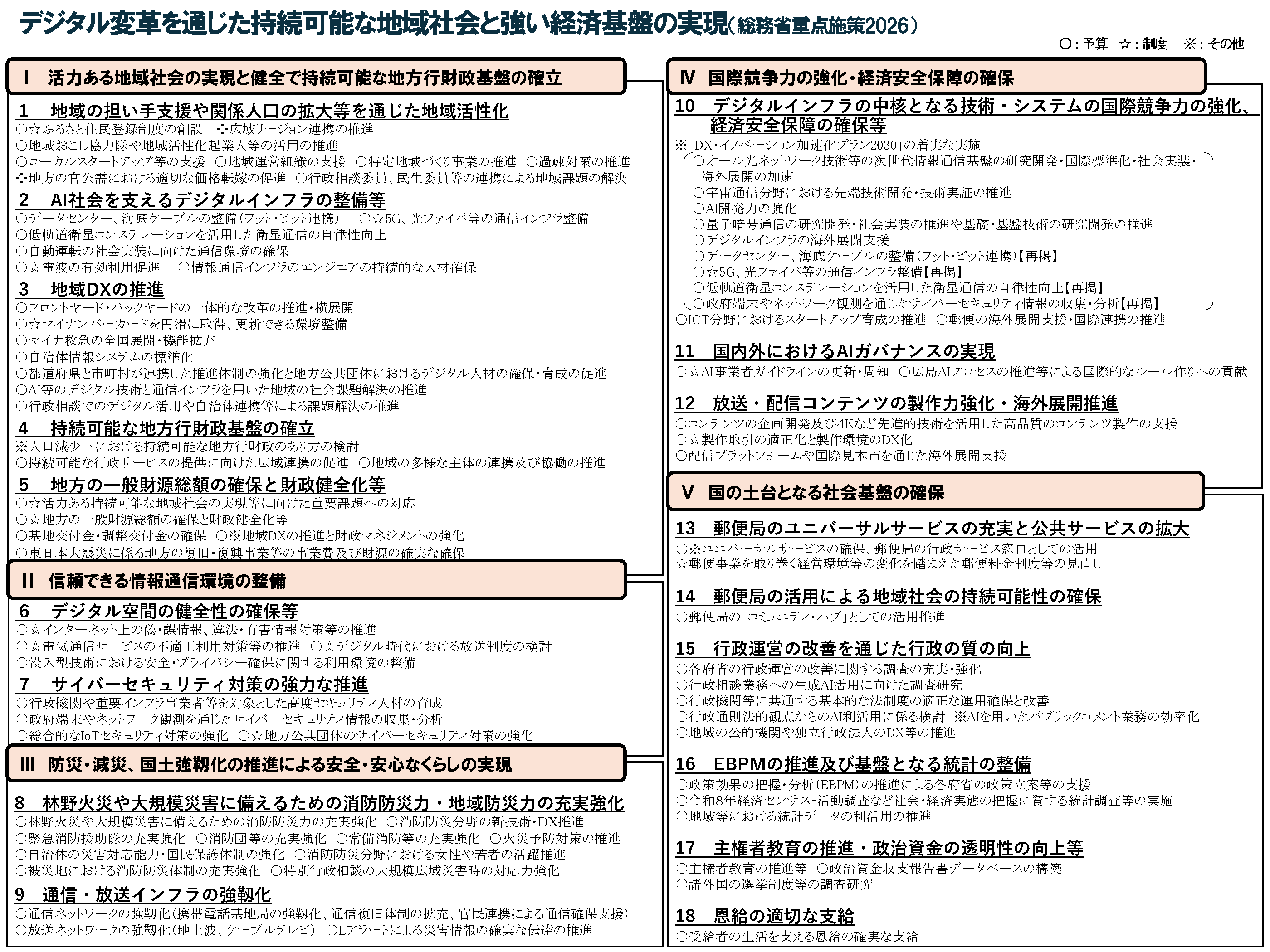

鎌田 御質問の答えとしては、総務省の重点政策が分かりやすいかと思います。本年8月末に、「デジタル変革を通じた持続可能な地域社会と強い経済基盤の実現」として「総務省重点政策2026」にまとめています。

総務省ではご承知のとおり、地方自治や地方行財政、情報通信などいろいろなことを行っていますが、今後取り組むべき施策を取りまとめています。

具体的には、「Ⅰ活力ある地域社会の実現と健全で持続可能な地方行財政基盤の確立」で、「1地域の担い手支援や関係人口の拡大等を通じた地域活性化」「2 AI社会を支えるデジタルインフラの整備等ム「3 地域DXの推進」などを上げて、総括的な軸を示しています。

続く「Ⅱ 信頼できる情報通信環境の整備」で、 「6 デジタル空間の健全性の確保」「7 サイバーセキュリティ対策の強力な推進」を上げ、その具体策を提起しています。

同様に、「Ⅲ 防災・減災、国土強靱化の推進による安全・安心なくらしの実現 」で、「8 林野火災や大規模災害に備えるための消防防災力・地域防災力の充実強化」「9 通信・放送インフラの強靱化」として、さらに具体的に整理しています。

そして、「Ⅳ 国際競争力の強化・経済安全保障の確保」で、「10 デジタルインフラの中核となる技術・システムの国際競争力の強化、 経済安全保障の確保」「11 国内外におけるAIガバナンスの実現」「12 放送・配信コンテンツの製作力強化・海外展開推進」として整理しています。

最近の特徴としては、地域の活性化や地方創生、さらには、最近の頻繁に発生する災害を踏まえた防災対応が特に強調されていると思います。

ーーそういうなかで、データ通信課の主要な取り組みはどういうものですか。

鎌田 所属する総合通信基盤局では、主に、携帯電話等の電気通信事業を所掌していますが、なかでも、データ通信課は、光ファイバなどの土台よりも少し上のインターネット周りが主な業務になっています。

具体的にイメージを持っていただくため、最近、行っている重要なところで、2つをお示します。まず、1つめは、「デジタルインフラの整備」です。

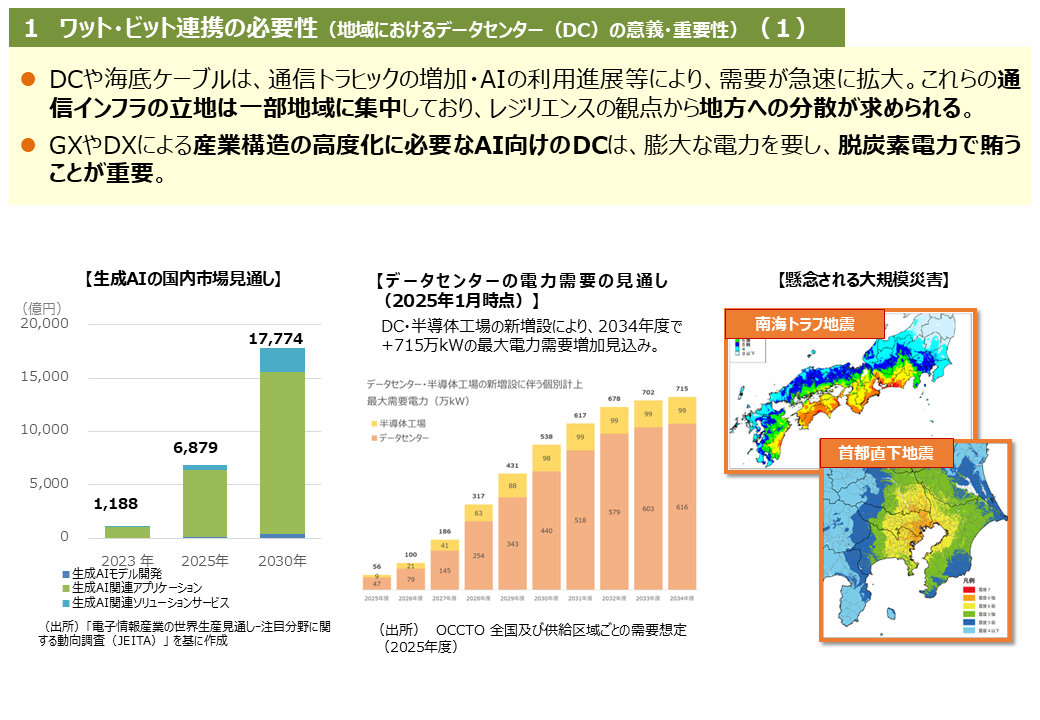

生成AIが爆発的に伸びているなかで、データセンターや海底ケーブルなどのデジタルインフラの重要性が非常に高まっています。それをうまく生かしていくことが、日本の持続的成長にとって非常に重要であると考えています。

他方で、これらの立地の状況を見ると、8~9割が東京圏と大阪圏に集中しています。

このようななかで、日本では自然災害が非常に多く起きています。特に、例えば南海トラフ地震や首都直下地震などさまざまな地震や大雨などが起きるリスクを考えると、東京圏・大阪圏だけに集中しないようもう少し分散させた方がいいという観点が出てきます。

また、GX、グリーントランスフォーメーションとして、グリーンエネルギーを進めていこうと世界的に動いている中で、再エネなどのいわゆる脱炭素電源を使っていこうとなると、それらは地方に多くありますので、地方での活用を推進していくことが必要になってきます。

また、地方創生を進めていく上でも、地方にデータセンターや海底ケーブルがあると、そこが地方の基盤になっていくという形から、当然、地方にあったほうがいいということになります。

ーーデータセンターの立地確保、グリーンエネルギー、地方創生がちょうどうまく重なる感じですね。

鎌田 そのとおりです。国土強靭化の観点、GXの観点や地方創生の観点などをかみ合わせていくと、地方への分散は進めていく必要があるということで、データセンターや海底ケーブルの地方分散を推進しています。それを「ワット・ビット連携」も合わせて大きく進めようとしています。これは、後で詳しく説明します。

2つ目としては、「ネットワーク人材の確保」です。インターネットが始まって30、40年ぐらい経ちます。80年代・90年ぐらいに商用化され、そのときに担ってきた方々から、次の人たちに知識を継承していくことが最大の課題になってきています。若い人はネットワークに対する知識よりも、AIなど最先端の技術にどうしても目がいきがちで、インフラを支えるネットワークに対しての関心はどうしても薄まりつつあり、そこが課題としてあります。

併せて少子高齢化で、人材不足が起きています。物流でもいわゆる「2024問題」がありました。ネットワークを支えていく人材、技術人材が、今後の大きな課題となってくると懸念されることから、我々としてもしっかりと政策立案していきたいと考えています。

ーーこの取り組みはデータ通信課の所管になるのですか。

鎌田 総務省総合通信基盤局全体の取り組みになると思いますが、データ通信課の所掌する範囲でいうと、インターネットを支えるネットワーク人材を、きちんと確保できるような体制を作っていく必要があるのではないかと思っています。

逆に、そういった人材対策を行わないと、特に地域のネットワークを支えている会社の場合、保守できる技術人材がいなくなってしまって、ネットワークを持続的に運用できなくなってしまう可能性が懸念されます。安定的にネットワークを継承できる技術人材を確保していくことが重要です。具体的には、これから詳細検討を始めていくことになりますが、まずは現状の把握をして、課題整理をし、どういった方向性が考えられるか、その中で国としてどのような支援が必要かを考えていきたいと思っています。

ーーネットワーク人材の不足への危機感ですね。

鎌田 これだけ情報通信が広く浸透する中で、ネットワークはあるのが当たり前と思ってしまっています。若い人たちの関心は、その上で、どうやってアプリケーションを作っていくかなどに寄ってしまっています。でも、関心を持つ人が少なくなってくると、そこが維持できなくなっていく危険性があるということが問題意識としてあります。

ーーそういう点では、Wi-Fiも今は先端テクノロジーというよりは「日用品」になってしまっていますから、若者もWi-Fiに余り関心はないという状況ではないかと、業界でも危惧しています。

鎌田 Wi-Fiもそうですね。Wi-Fiというネットワークがあるからこそ、いろいろなものが使えるようになるわけです。何かサービスを作ろうとしても、そこに合う特性を踏まえて作ったほうが、より新しいものになります。

ネットワークがあることによって新しいサービスができるので、まさに総務省がやっている国民生活の基盤に関わるインフラが前提です。しかも、アプリケーションや新たなAIサービスを作るにしても、当然ネットワークの知識があった上で新しいものができるという形になりますので、そこの知識は持って然るべきだと思います。

ーーAIもアプリケーションも、前提となる基盤があって、データセンターとネットワークがあるから可能なわけです。

鎌田 それだけ、あることが当たり前の当然のインフラに昇華したということになっているのだと思います。他方で、当たり前になり過ぎると、そこを維持できる人たちがいなくなるというところを、きちんと考えていかなければいけません。インターネット全体で、きちんと考えていく必要があると我々としては思っています。

「ワット・ビット連携」の取り組みを進める

ーー「ワット・ビット連携」ですが。非常にインパクトのある提起ですね。

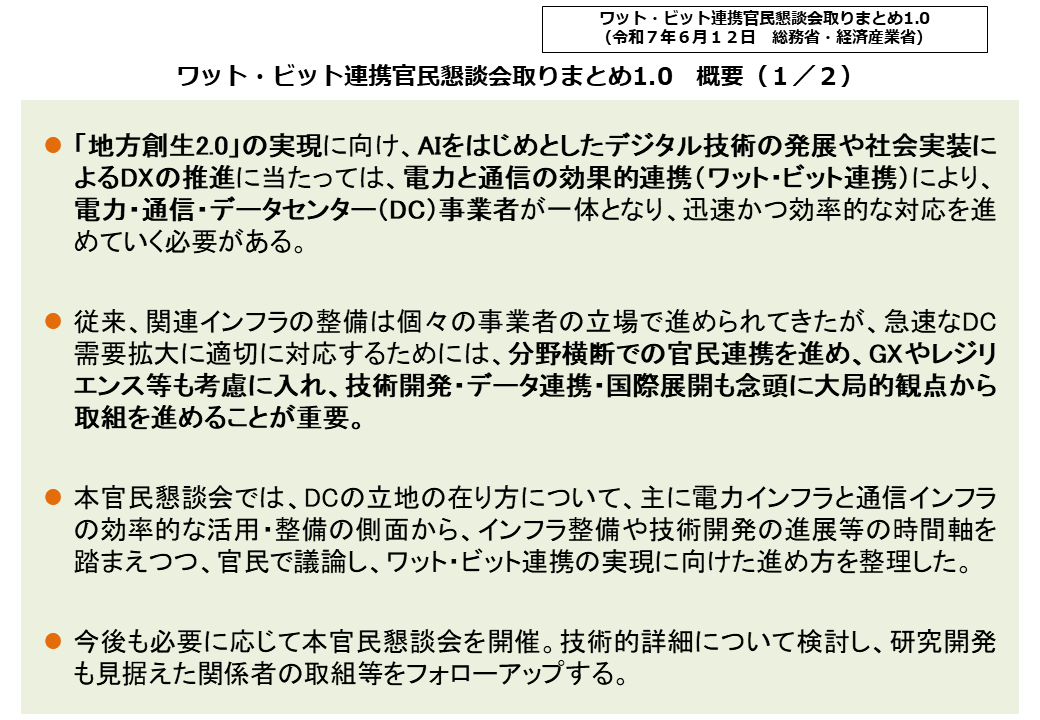

鎌田 「ワット・ビット連携」とは、嚙み砕くと、「ワット」は電力、「ビット」は通信ということで、電力と通信を連携しましょうというものです。正確にいうと、ワットは電力そのものですが、ビットの通信は通信事業者とデータセンター、その2つが両方入るようなイメージです。

で、もともとの問題意識としては何かというと、AIがどんどん進んでいくと、それを計算するためのデータセンターが非常に必要になってきます。データセンターが非常に必要になってくると、そのデータセンターは電力を非常に消費します。

ーーAIは膨大な電力が必要と言われていますね。

鎌田 膨大な電力を必要としていますので、大きなものを建てたいということがあちらこちらで起きてくると、電力の系統整備をちゃんとしなければいけない。しかし、電力の系統整備は簡単にできるものではなく、5年・10年かかります。データセンターを建てたいという人がいる一方で、それに対する電力が供給できない。そして、通信インフラもAPN(オール光ネットワーク)や海底ケーブルなども整備する必要が出てきます。

データセンターと、それを支える電力インフラ・通信インフラ、これらについて、今までは、ばらばらに整備を行ってきました。しかし、これだけ大きく需要が増えていくとなると、ある程度整合性を持って、予見性を確保しておかないと、需要と供給がマッチしない形になります。そこで、連携をきちんと進めていくべく、総務省では、経済産業省と一緒に、データセンター事業者、電力事業者、通信事業者、そういった関係者の人たちと一堂に会する場という形で「ワット・ビット連携官民懇談会」を設置した次第です。

ーーそれはいつからですか。

鎌田 今年の3月です。昨年末に、私はその担当として着任し、それを立上げの準備をして、具体的には、3月に懇談会を立ち上げた次第です。

ーータイトなスケジュールでしたね。

鎌田 急ぎましたが、なんとか、関係者の努力もあって、今年の3月に「ワット・ビット連携官民懇談会」を立ち上げることができました。

具体的な検討項目としては、データセンター事業者、電力事業者、通信事業者の整備の整合性をきちんと図ってくということで、関係事業者の考え方や方向性などを共有し、それに対する課題は何かということを整理し、具体的にどういう形の方向性があるのかを整理するということとしました。懇談会における議論の結果、今年の6月に、「取りまとめ1.0」が策定された次第です。

ーーどういうものですか。

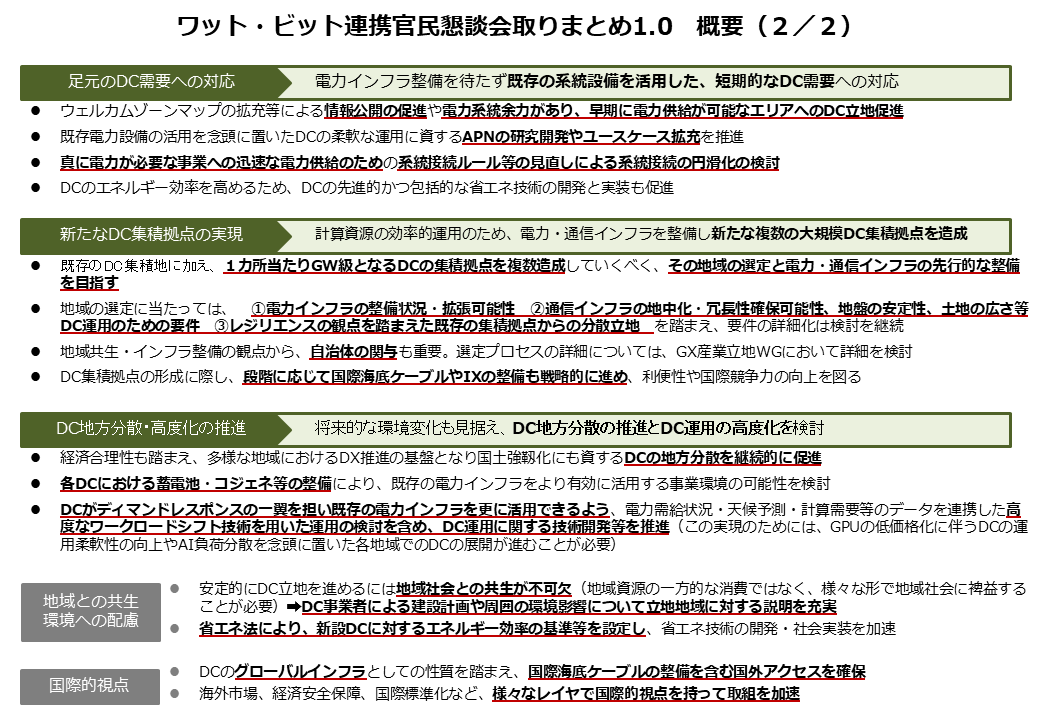

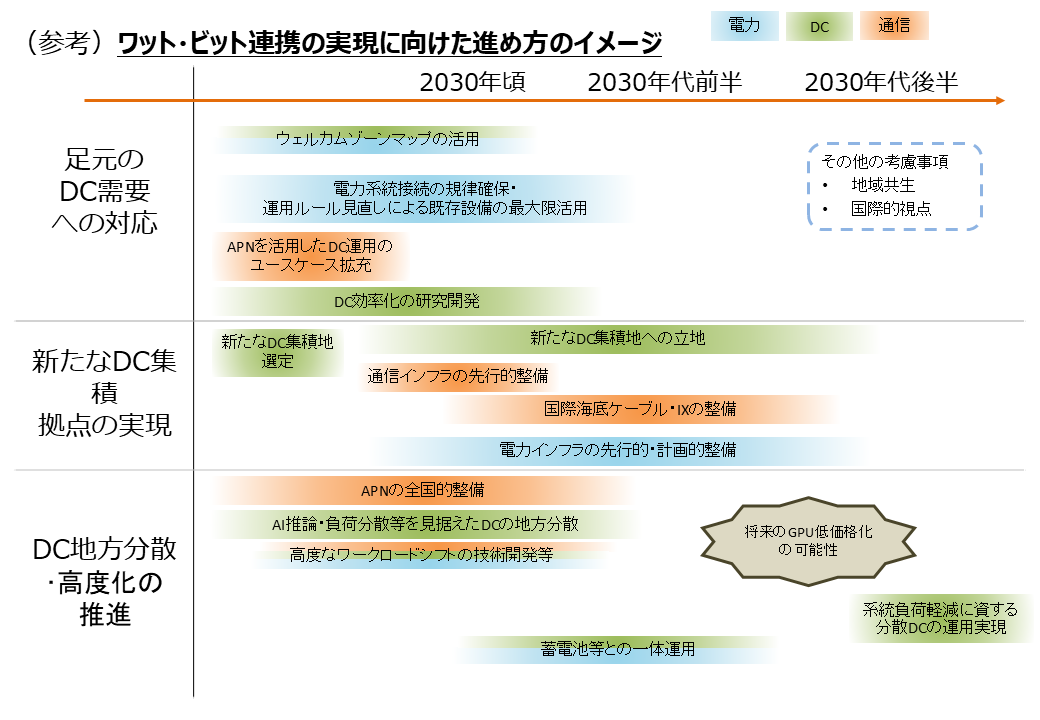

鎌田 データセンターは、生成AIの活用という点で、今後の日本の持続的成長から不可欠です。だけど、そのための電力・通信インフラは整備に時間がかかる。そこで、時系列を踏まえ、3段階のフェーズに分けて、それぞれに向けて取り組むべき方向性を整理しました。

まずは、電力インフラ整備を待たずに既存の設備を活用して、どこまでできるかについて、「足元のデータセンター需要への対応」という第一段階のフェーズを立てて整理しました。

例えば電力でいうと、各事業者が「ウェルカムゾーンマップ」として、「ここなら電力が空いていますよ」というところを出していますので、そういったものの情報公開の推進を進めていくことが必要なります。

また、「電力が欲しい」と事業者が言ってきたら、現状、電力事業者としては引かなければいけないのですが、電力設備を造ったときに「もういりません」と言われると困るので、電力サイドのルールの見直しを検討していきます。

さらに、電力の系統整備は時間がかかります。電力線の代わりに、通信線、特にAPN(オール光ネットワーク)を活用することで、電力設備を必要とせずにDC整備ができないかということを考えて行ければと考えています。

次に、第二段階のフェーズですが、もう少し先の時期になってくると、新たな電力網の整備が可能となります。すると、ある程度大きな新たな集積拠点を造ることも可能となり、その方が効率的ですから、「新たなDC集積拠点の実現」を目指し、そのための手続き等を考えていくこととしています。

ーー戦略的に考え、段階的に進めていこうということですね。

鎌田 そうです。中長期的に、ギガワット級ぐらいのデータセンターの集積拠点を決めて、そのために電力や通信のインフラ整備の考えを作っていきましょうというのが第2段階のフェーズです。集積拠点を造っていくために、今、やっていくことを進めるということです。

最後の第3段階のフェーズ「DC地方分散・高度化」は、冒頭に申し上げたように、基本的にデータセンターは地方にもあったほうがよいので、地方分散を引き続き進めていくということとされています。

加えて、データセンターは、繰り返しになりますが、計算資源として非常に有益なのですが、非常に電力を必要とするのが最大のネックになります。そこで、例えば、余剰電力を使うとより効率化が図れるのではないかとも考えられます。具体的には、太陽光を使って、「ある日、こっちは晴れていたから、こっちは余剰電力がいっぱいあります。次の日はこっちで余剰電力がいっぱいあります。じゃあ、今日はこっちで使って、明日はこっちで使って」という形にすると、余剰電力をもう少し有効的に活用できる可能性ができます。

ーー日本も狭いとはいえ、北と南とでは気候、天気が違いますからね。

鎌田 そうです。それで、「今日はこっちが晴れているから、こっちを使う」といったことが、うまくできるようになると、より効率化ができます。いわゆる「ワークロードシフト」というのですが、そういったものを使ってデータセンターの分散運用がもう少しできると、データセンターや電力をもう少し効率的にできると思います。そういったものの技術開発や研究開発をしていこうと考えています。

このように、足元、中長期等3つのフェーズで行うべきことを整理しました。

ーーこれはとても大掛かりな仕事ですね。

鎌田 そうです。このほかには、2つの側面を留意点としてあげています。

ひとつは、「地域との共生・環境への配慮」です。データセンターは、反対運動等もおきており、地域との共生が重要となってきています。

あとは国際的視点で、ネットワークは国際的につながることが大前提になりますので、グローバルインフラとしての性質を踏まえていきましょうということを留意点として書いています。

そういう形で、時系列での整理したものが次のシートです。

足元の対応として、既存の電力・通信インフラを前提としつつ、行うべきことを進めていく。次に、電力・通信インフラを整備しつつ、新たなデータセンターの集積拠点に向けて、場所を選定し、先行的整備をしていく。そして、地方分散については、しっかりと進め、また、ワークロードシフト技術を確立して、より分散型データセンターによる運用の効率化を進めていこうと整理しています。

ーー全体の戦略とロードマップが具体的に描かれています。

鎌田 このとおりにうまく行くかは、正直、分かりません。基本的にはデータセンターを建てるのは国ではなくて民間事業者なので、民間事業者が「いつごろ僕たちは建てたい」という希望があるときに、「その場合にはこういう方法がある、」と、事業やインフラなどの予見性が分かるような形にして、事業計画がうまく立てられるための一助になればいいかなと思って整理した次第です。

ーー今後はどういう展開になるのですか。

鎌田 今後は、例えば「新たな大規模な集積」に向けて、具体的に「どういう要件で、どういう手続きで進めていく」という要件を精査する必要があります。そういったいくつか課題がありますので、そういったところを詰めていくことは今後も引き続き行っていきます。

ーー大構想が始まったばかりと。

鎌田 そうです。まだ大きな青写真を作った段階なので、引き続き、中身を詰めていくべく、これから取り組んでいきます。

「地方創生2.0」に資する取り組み

ーーワット・ビットの取り組みは、地方創生に資するという意味もありますね。

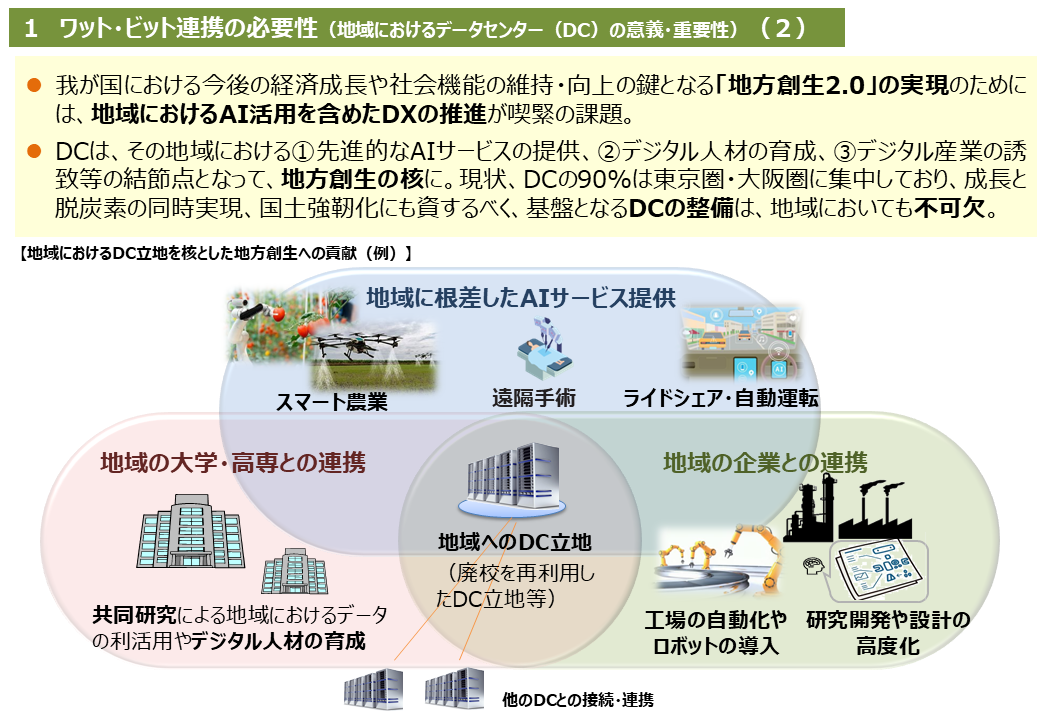

鎌田 はい。おっしゃるとおり、データセンターが地方創生の核となればと、強く期待しています。地方にデータセンターができることで、スマート農業や自動運転等、最新のAIサービス等を利用するきっかけとなればと考えています。

ーー「地方創生2.0」はいつから打ち出されていますか。

鎌田 今年の6月です。新しくするという意味で「2.0」ということす。要は、新たな視点として、デジタルやAIを活用して地域を活性化していくことが重要です。地域を活性化することが日本の持続的成長に重要だという考え方は一気通貫していると思います。

地方では特に人口が減少していく、どうしても衰退の一途にならざるを得ないという中で、どう活性化していくという際には、デジタルの活用が非常に大事になってくると思います。そのためには先進的なAIサービスを使うことが非常に重要になってくる。例えば、人が少ない中でもスマート農業により、ドローンを使って散布する際にも、過去の経験値を生かして効率的な農作物の肥料をまいたりするとか、そういうことができるようになると、少ない人員でもより効率的な農業が可能になります。そのためにはAIを使って、「今、こういう天候で、こういう状況」だったら、過去の経験値からすると、瞬時に計算して、「こういうやり方で、このタイミングで肥料をやるといいですよ」みたいなことが分かるようになります。そのためには、データセンターという計算基盤により、膨大な計算をすることが大前提となります。

ーーそういう取り組みは「地方創生2.0」に絶対に必要ですね。

鎌田 遠隔手術もそうです。無医村で手術をしなければいけない場合に、遠隔でお医者さんが手術するといった際には、遅延がなく対応できるようになるとか、過去の技術や経験などを全部計算して「じゃあ、今、この症例には、こういう形でやる」となると、データセンターが必要になってくる。

さらには、自動運転もそうです。これも例えば目の前に障害物のようなものが出てきたとしたら、過去の経験・蓄積データから「こっちに曲がりなさい」とか、「これはよけなくてもいいもの」とか、そういうものを瞬時に計算する必要があります。そのためには、近くにデータセンターがあった方がよいこととなります。

今までデータセンターは、ひたすら学習して計算するだけだったのですが、その計算した結果を使って、今、目の前にあるものに対して推論していくことが今後は必要になってきます。

推論していく際には、推論する対象がデータセンターの計算基盤により近くにある必要があります。データセンターが地域にあることで、最先端のAIサービスが使えるようになってきます。

データセンターが地域あると、AIサービスが使えるようになるだけではなくて、図の左側にあるような大学と高専が連携してデジタル人材が地域で育成されていきます。先ほど申し上げた話にもつながりますが、人材育成にもつながっていきますし、あとは地元の企業、人手不足で悩んでいるところに対して、工場の自動化ができるようになります。

このように、データセンターが地方にあることによって、地方創生の核、その地域の核になっていくということを期待したいと考えています。どんなAIサービスが地域で必要となるか、実際に活用されるかは、その地域で創意工夫によるものと思います。

ーー地方では、運転手が非常に少ない。バスも高齢化して運行確保も難しいところが増えています。

鎌田 自動運転も、なかなかすぐには難しいのかもしれませんが、考えていかなければいけないと思います。交通でいうと、人口減少等により路線廃止になって、その地域の方々が移動しにくくなり、社会問題となっています。

ーーこれは緊急課題ですよね。

鎌田 農業もそうです。これまでは、昔の勘に頼って農業を行っていました。それを次の世代の人たちが継承しなければいけないのですが、すぐに継承できません。他方で、AIを使えば、そういった方々の過去の蓄積、勘や技術などを継承できるような形になると考えています。この結果、その地域の地方創生につながっていくことになります。

ーー今、地域活性化は日本の国の課題です。まさにそれにピタリはまるツールとして必要という感じですね。

鎌田 人口減少していく中では、今すぐ子供が増えるとか人が増えるわけではないので、そうするとデジタルの力を使って、人口減少を補うことが必要になってきます。ですから、今後、地域を維持していくためにはAIやデジタルを使っていくことが非常に鍵になっていくと思います。50年ぐらい前だと、橋や高速道路を造る、新幹線を造るみたいな時代だったのですが、今でいうとデジタルを使っていくので、データセンターを造っていくことが地域にとっての鍵になっていくと思います。

Wi-Bizへの期待ーー地域活性化と災害対策

ーーWi-FiおよびWi-Bizについて、現状と期待感をお願いします。

鎌田 デジタルインフラをどう生かしていくかということが、日本の持続的成長にとって重要になってくると考えています。その中でWi-Fiはデジタルインフラの中の重要なファクターの1つになってくると思っています。

先ほどの話と同じですが、人口減少が進む日本において、持続的な成長を果たしていくためにはデジタルとかAIを使っていきながら、地域の活性化を果たしていくことが、これがまず1つ重要になっています。

もう1つは、災害対策です。日本は災害大国ですので、そこへの対処がとても重要で、そこをデジタルの力を使って少しでも軽減していくことが非常に重要になると思っています。

デジタルインフラをどう生かしていくかというのは、その2点から考えていくことが非常に重要な鍵になってくると思っています。引き続き、Wi-Bizでも、その観点から創意工夫でつくっていただきたいと思っています。

特に災害用の「00000JAPAN」については、災害対策という意味で有用であることは当然ですし、訪日外国人にも非常に有益になっているということを考えていくと、地域活性化にも当然役立っていると思います。

このように、地域活性化と災害対策という観点でのデジタルの活用ということでいうと、Wi-Bizの取組は、重要なベストプラクティスになっていると考えています。日本の国民生活を支える基幹的なデジタルインフラの在り方として、非常に重要な実例になっていると思います。Wi-Fiを国民・全世界の中でどう生かしていくかという観点から、また引き続き新たな創意工夫をつくっていただきたいと思っています。

■Wi-Biz通信(メールマガジン)の登録はこちら