毎月の記事やお知らせをぜひお見逃しなく!

メールマガジン配信登録は☆こちらから☆

特別座談会

AIでWi-Fiはどう変わるか

AIの可能性とワイヤレスビジネスへのインパクト

出席

NTTブロードバンドプラットフォーム株式会社 松木 彰 氏

株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス 浅貝 修一朗 氏

日本ヒューレット・パッカード合同会社 下野 慶太 氏

シスコシステムズ合同会社 生田 和正 氏

一般社団法人無線LANビジネス推進連絡会 北條 博史 会長

生成AIの活用が急速に進んでいます。生成AIの活用がWi-Fiサービスに、またワイヤレスビジネスにどのような影響を与えるのか、その可能性について、特別座談会を開きました。「AI×Wi-Fi」のテーマは初めてでしたが、業務の効率化に始まり、サービス開発、Wi-Fi事業の改革など、今後のビジネス展望も含めて活発に論議が行われました。

左下から時計回りに松木氏、下野氏、生田氏、浅貝氏

生成AIの現状と期待

ーーまず、生成AI、AIエージェントが非常にブームだと思いますが、それをどう見ているか、どのようにその可能性を見ているのか、というところから始めていきたいと思います。

松木 現時点ではAIの活用は可能性しかないと思っています。いろいろなところが様々なAIを出してきています。アメリカが中心ですが、それをうまく活用したり、技術的に自分たちなりのアプローチをしたりしています。NTTグループでいうと、専門分野に特化した生成AIに力を入れています。大規模LLMから小規模のもの様々ありますが、現時点でどれが正解とは言えないでしょうし、また一つで全てを解決できるということでもないと思います。

1988年にAppleが「Knowledge Navigator」でAppleがこんなふうに世の中を変えていきたいという6分間のコンセプトビデオを出しています。簡単に紹介すると、大学で環境をテーマにしている先生が自分の講義の内容で悩んでいるときに、AIエージェントに語りかけると、「それは〇〇の◇◇さんが詳しいと思います」ということを提案してくれて、更に相手の都合も考慮してくれたうえで、相手とビデオ通話でつないでくれます。そして、そこでお互いが持っているデジタルデータを組み合わせていくことで環境破壊防止へのアプローチを見出していきます。しかも出てきたアウトプットを簡単にまとめてくれます。

この一連のやりとりの最中にも、エージェントがバックエンドで母親からの電話に代理応答したり、2025年の今でも色褪せないAIワールドが実に魅力的に表現されています。

改めてこのコンセプトビデオを見てみると、「求めているものはこれなんだよな」と思いました。自分の話し相手になってくれて、ビデオ会議で自分の悩んでいる課題を専門家と結び付けることで、本人も忘れているような課題も思い出させてくれるというようなものです。

私は、AIについては、先ほど申し上げた通り、可能性しかないと思うのですが、同時に「ここまでしかまだできてないのか」という側面もあって、非常に面白いなと思っています。

今、課題となっている問題にすべて即答できるようなものはまだ出てきてはいませんが、誰と話していいか分からないとか、「ああ、忘れていた」みたいなことは、おおむね生成AIの技術で、うまくいくのではないかと、改めて思っています。

浅貝 生成AIはChatGPTが出てきてから注目されて、私も触ってみて凄いなと思いました。生成AIが来て今後はどうなるかということを考えると、例えばオンプレの時代からクラウドになる時は何が変わったかというと、それまではOutlookのメールの容量に押されて、このパソコンでしかメールが見られないという当たり前だったのが、データが全部クラウドに行くことによって、端末からの解放、データ量から解放されました。そういうことがクラウドによっての変化だと思います。

そして生成AIになると何の変化があるかというと、作業や業務などから人が解放される。人の代わりに生成AIがやってくれる世界に入ってくる。だから、人がもっとやりたいことをやれるようになる。もしかしたらベンチャー企業は、社長1人だけでとか、本部長が数人だけで、あとは生成AIに全部をやらせますとか、生成AIバックオフィス専門会社へ業務委託に回しますという世界がやってきて、人がやりたいことだけをやれる世界に最終的にはなっていくのではないかという気がしています。

今の技術がまだまだだと言っても、7カ月とか、そういうスパンでどんどん進化しているので、今の技術を語るよりも、そういう世界が来るときに、どうすればいいのか、どう対応していけばいいのか、何を準備しておけばいいのか、そういう点で考えていければいいのかなと思っています。

ーー例えてみるとオンプレからクラウドに変わる時のような、とても大きな転換が始まっているということですね。

生田 私は、エンタープライズ領域におけるテクノロジー製品全般を担当しており、プリセールスにおける展開・構築から、製品開発、さらには3年後・5年後を見据えたロードマップ策定までを業務としています。

AI、とりわけ生成AIに関しては、当社としても全力で注力しており、先月のイベントでもWi-Fiにとどまらず、エンタープライズのあらゆる運用領域においてAIをどう活用していくか、というテーマで取り組みを紹介しました。具体的には、アクセス、ワイヤレス、WAN、ルーティング、インターネット、クラウドといったすべての領域に対し、プロトタイプ開発や予算投入を行っており、「全方位的に対応していく」という姿勢で取り組んでいます。

個人的にも、生成AIをはじめとするAIツールを使わない日はないほど活用しており、日々の進化に非常に興奮しています。IT分野に限らず、たとえば金融やヘルスケア、あらゆる基礎研究分野など、これまで解決が難しかった領域や人間の現実的な作業量の限界に直面していた分野にもAIが変革をもたらすのではないかと期待しています。

私の業務はITに深く関わる立場にあるため、AIの普及をどうお客様の価値に変えていくか、またメーカーとしてどのように製品に落とし込んでいくかは重要な課題です。ネットワークやWi-Fi、エンドユーザーのセキュリティにおいてAIがどのように貢献できるかを、常に意識して取り組んでいます。

今後、AIによる通信トラフィックの変化が加速することで、従来のトラフィックパターンが大きく変わっていくと考えています。そうした時代に求められるWi-Fi、スイッチ、ルータ、インターネット、クラウドの姿はどうあるべきか、大きな転換点に差しかかっていると感じています。AIにおける具体的なユースケースや、それをいかにマネタイズするかといった点も含め、さまざまな角度から関わっています。

下野 Ciscoさんと同様でHPEも、全ベットまではいかなくても、かなりAIに投資をしています。シリコンバレー、テック業界全体が、AIにものすごく投資をしていると思います。ネットワーク、サーバ、ストレージ、インフラ全ての運用をAIで簡素化していくところに、かなり投資をしています。また、AIのインフラにもなってくる側面もあり、そこでのビジネスがかなり増えてきて、そこにも投資が向いていると思っています。

私自身がどう使っていくかというと、生成AIの中でも最近だとバイブコーディングのようなものが出てきていて、コードが全く書けない人でもチャットでやり取りしながらアプリケーションを作ることができます。私もコーディングは少しかじった程度で、一から全部を書くのは大変で、いつも調べながら作成していました。今はそれすら必要なく、自分が欲しいアプリケーションさえ頭の中にあれば、それを実現できるようになっています。個人的な遊びで作ったり、仕事に関係するところだとデモンストレーション用のツールを作成したり、自分の興味がある記事だけを収集するWebページを作ったり、本当に簡単にアイデア次第で実現可能になっています。今までいろいろと試行錯誤していた手間が省けます。それはそれで楽しいのですが、省けた分、自分がやりたい別のことができるようになってきていると思います。

これからは、使う・使わないの影響がかなり激しくなってくると思います。私も周りを見ていて、ChatGPTに聞くぐらいはしている人は多いと思いますが、どれだけ本気でAIを使っているかというと、使っていない、使えていない人がまだまだ多いのかなと感じています。

逆に使っている人は、どんどん伸びていって、仕事も効率化して、空いた時間に休んでもいいですし、それ以上にまた別のことに時間を使うことができる。二極化といいますか、その差がとても大きくなってきているのではないかと思います。

ーーAIを使う人と、使わない人との格差が早くも出ていると指摘されていますね。

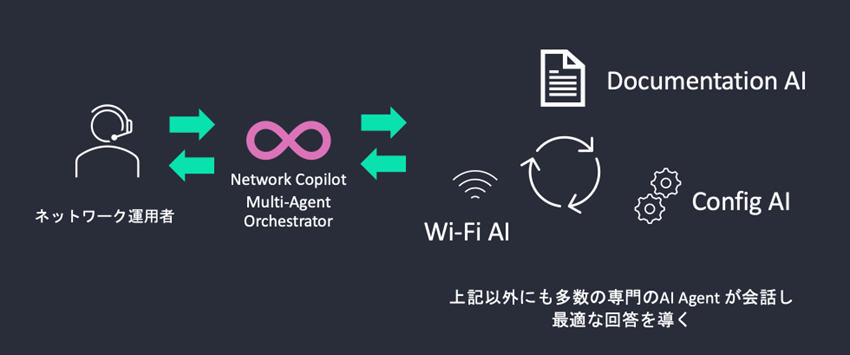

下野 もう1つ、生成AIの次のフェーズにすでに来ています。AIエージェントの話が出ていましたが、「エージェンティックAI」はエージェント同士が会話して答えを出す。我々は入口のチャットボットに聞けば、それぞれの専門家がたくさんいて、例えば病院でいうと総合診療科にさえ行けば、裏にそれぞれの専門医がたくさんいて、専門医同士がそれぞれの知識・経験を使って答えを出し合う。それを総合診療科の方が見て、結果だけを患者さんに見せるというような世界が、AIの中で出始めています。

ですから、もしかしたら生成AIすら古くなって、さらに2~3年後にはエージェンティックAIすら古くなるような世界が来てしまうかなと思います。

エージェンティックAIの面白いところは、AIが推論の過程を表示してくれます。なぜなら人がAIに聞いて納得感を得るためということがあるようです。AIはブラックボックスで、何か分からないけど将棋の最適解が出てくると思われていますが、それだと本当にそれを信じていいのかどうか、なかなか判断が付かないケースがたくさんあります。

エージェンティックAIになってくると、裏にはブラックボックスがたくさんあるのですが、エージェント同士が会話している推論の過程が見えるので、「こういう考え方をして、こう結論を出したのだったら、信じていいかな」という納得感があるAIも出始めているのです。より人が使いやすい、ヒューマンフレンドリーなAIが出てきているので、ますます発展していくのではないかなということで、私も本当にわくわくしています。この時代、このときに、ITの業界にいれて良かったなと感じています。

顧客対応の効率化はすぐにでも

ーー次に、実際にワイヤレスビジネスの中でどうAIを活用できるのか、活用することによってどうサービス・事業・組織が変わっていくのか、具体的な活用のシーンについて入りたいと思います。社内業務の効率化や顧客対応の効率化は、最初の取り組みとして有効と言われています。

生田 Cisco社内では、すでにAIの活用が始まっており、多くの社内システムのAI化が進んでいます。

たとえばカスタマーサポートの領域では、従来、我々技術者は過去数十年にわたる世界中のお客様のバグやインシデント、イベントログなどを対象に、Webベースのテキスト検索を用いて調査を行っていました。たとえば「このソフトウェアのこのバージョンにおいて、過去に同様の事象が発生しているかもしれない」といった推定を、人手で行っていたのです。現在では、そうした大量のデータをAIに取り込ませ、技術サポート業務の効率化を図る仕組みへと、過去5年ほどの間で大きく移行しています。

同様に、お客様からの問い合わせ対応についても、従来は人間が「こういった問題が発生しました」「ではログをお送りください」「こちらがログです」「もう1点、追加でこちらもお願いします」といったやり取りを行っていましたが、現在ではAIが自然な日本語でお客様と対話し、必要な情報の収集を自動で行うようになっています。さらに、一定時間が経過すると「その後いかがでしょうか」といったフォローアップメッセージも、自然な日本語でAIが自動送信するなど、この数年間でその仕組みが定着しています。

興味深いのは、AIの名前として外国人風の名前(具体的にはシャーロックさんと言います)が使われていることもあり、お客様が相手がロボットであることに気づかず、「返信が遅れてすみません」などと自然にやり取りされるケースも見られる点です。

社内においては、データのモデル化やAIへの学習、カスタマーサポート業務、サプライチェーンにおける故障交換業務など、多くの領域でAIを活用し、人手による作業の効率化や自動化を進めています。

私自身は製品や技術担当であるため、日常的にサポート業務でAIをフル活用しているわけではありませんが、業務の中でその活用の様子を見るたびに、とても興味深く感じています。サービス領域だけでなく、社内プロセスやカスタマーサポートにおいても、AIには非常に多くの活用の可能性があると実感しています。

ーー顧客対応はAIが一番やりやすく効果が上がるところですね。

松木 コーディングは生成AIが圧倒的に速いですね。コーディングだけだったら文書を正確に記述するのと同じですので、生成AIにやらせたほうが間違いなくミスは少ないです。私も、何年ぶりかぐらいにチャレンジしてみたのですが、自分がうっかり見落とすところを、きちんとやってくれます。まあまあなコードを書きますよ。この「まあまあ」がポイントです。バグがないというか、「より正確なコードを書いている」という表現が正しいのかもしれません。ただ一方で独創性がなくなっているようにも思えます。指示に対しては忠実なので、人間のように間違った結果、何か新しいことが生まれることは起きにくいとは思います。

AIにはいろいろな用途がありますが、今、生田さんがおっしゃったような顧客対応は相性が良さそうです。最近、東京都がカスハラ防止活動に積極的に取り組んでいますが、もう一歩踏み込んで、そういったものは生身の人間ではなくAIが対応して「シャーロックさん」のように適切に返してくれれば良いのではないかと思います。人間が感情をすり減らして、サポートセンターなどで嫌な思いをしながらやり取りするのではなく、顧客対応業務は生成AIが対応するようになってしまえば、カスハラはほとんど発生しません。そもそも顧客は問題を解決することが目的なはずですので、一つのアプローチではあると思います。

ーー確かに、商品説明やルールの説明などは人間がやらなくても、AIがきちんとやってくれますし、そのほうが正確に伝わります。人間がやらなくてもいいところを、きちんと代行してくれることは、非常にありがたいことですよね。この分野は銀行でも金融でもすでにやっていますね。あと話に出たコーディングのところシステム開発のところは、かなりの意味でAIにやらせられるということですね。

下野 課題になってくるのは主に知的財産やプライバシーに関してです。私がデモでこういうものを作りたいとか、遊び程度だったらいいのですが、本当の開発のコードになってくると、著作権の問題、知的財産の問題があってPublicなAIを利用出来ません。そこでどのようにAIを使うのか、Local LLMの活用ということが課題になってきています。

我々の普段の業務でも、例えばお客様からいただいた資料で、お客様の情報が含まれているものをAIに投げてサマライズしてほしいというときに、ChatGPTを使っていいかというと、それは確実にノーです。そこでのAI活用は課題になるのかなと思います。

我々はAI向けのインフラ自体を提供しているので、ChatHPEというものを社内で作り、自社のオンプレのインフラで動かしています。閉じた環境で、外部には一切出さないので、機微なデータもポリシーの範囲内で利用しても良いというガイドラインがあります。そういったものを用意しておくことで、お客様のデータや普段は外には出せないようなものも、AIを使って生産性高く業務を行うことができます。全ての企業で、自社でこのようなものを作ることは大変で、課題にもなってくると思います。

ーーAIでどこまで効率化できるかというと、AIがそれなりの回答案を出してくれて、それを人間が判断して使う、そこで効率化できるという使い方なのでしょうか。

浅貝 私は、ある程度の範囲内だったら権限を任せてやらせてもいいのかなと思っています。そうしていかないと「最後は全部、人がチェックします」となると、結局、人が減らないことになってきてしまうわけです。

この分野この範囲で、この質問に対して回答は出せるね、でもそのまま回答させるのではなくて、「メールで問い合わせがありました、生成AIが回答しました」というときに、「変なことを言ってないか」とか、「回答の正確度が何点か」、「何点以上だったら返信してOK」等を別の生成AIがチェックすることもできます。そして、チェックする生成AIが「この回答はだめだ」と判断した場合は、人にエスカレする。そのようなやりとりをすることで、生成AIの中で閉じて自動的に処理できるようにしていかないと、本当の効率化はできないと思います。

ネットワーク分野でのAIの活用

ーー社内業務や顧客対応は想像しやすいし、大変なリスクというものがあまりない。すぐにも効率化が見えてくると思います。しかし、先ほど故障交換の話が出ましたが、故障対応/トラブルシューティングなど、その辺のところでのAI利用はどうなのでしょうか。

生田 AIがすべての答えを自動的に導き出せるわけではなく、特に問題が複雑になればなるほど、それは決して容易なことではないと私たちは考えています。

たとえば、Wi-Fiだけでなく、WAN、インターネット、クラウド、そしてエンドユーザーが業務アプリケーションを利用する際のトラフィックは、もともと非常に複雑です。そのため、LANチーム、WANチーム、クラウドチームといった技術領域ごとのチームに加えて、セキュリティチームやIT運用チーム、ネットワークチームなど、さまざまなステークホルダーが関わる必要があります。

こうした多様な関係者が、どのようにAIを活用して協働するか──それこそが、「AIアシスタントを超えた新たな運用のあり方」の一つだと私たちは考えています。現在のITOps(IT Operations)チームと、さまざまなデータを取り込むAIシステムがどう共存し、相互に補完し合っていくかが重要なテーマです。

下野さんも言われたように、最近注目されている「エージェンティックAI」や「AgenticOps」といった概念は、その方向性を示すキーワードだと言えるでしょう。

今後は、人間と複数のAIエージェントが連携して問題解決にあたる時代になっていくと考えています。たとえば、インターネット越しにエンドツーエンドの状況を可視化するデータ、Wi-Fiやルーティング、クラウドに関するテレメトリデータなどが挙げられます。そうしたデータを扱う各分野の専門家がAIと協働し、共に原因を突き止め、リアルタイムで状況を把握しながら、誰がどの段階で何をしているのか、AIはどのような可能性を提示しているのか、といったプロセス全体を共有・可視化できる――そんなプラットフォームが今後の鍵になると考えています。

私たちは、そのような構想を実現するための新しいプラットフォーム「AI Canvas」を先月発表しました。AI Canvas上には、ワイヤレス、キャンパス、インターネット、クラウドなど、さまざまなエージェントが収集した情報が動的に統合されます。そして、それをもとに稼働するAIアシスタントが「これはセキュリティの問題だ」「これはインターネット側の問題だ」「Wi-Fiが原因かもしれない」と判断し、必要に応じて電子メールやチャットツールを通じて適切な担当者を自動的に呼び出す仕組みも備えています。

このように、すべてが1つのプラットフォーム上で連携しながら解析が進んでいく。そしてその傍らにAIが寄り添い、エージェントと共に協働する――。私たちは、このような新しい運用の姿を実用化するべく推進していきたいと考えています。フィールドでのアルファテストは今年の10月から開始する予定ですが、なるべく早く多くのお客様へお届けするべく、全社一丸となって開発とテストに取り組んでいます。

松木 そのあたりの取り組みは、サービス提供側である我々はすごく期待しています。インターネットのプロトコルはもともと軍事技術によるところが多く、どこかの拠点が破壊されても、他のルートで通信を継続できるのが特徴です。そのため、逆に通信ノードのサイレント故障が起こっていたとしてもアラートを出さないことがあります。そういったことをAIが通常状態と異なる動きとして検知をしてくれて予防保全として「おかしいことが起こっているかもしれない」とか、「駆け付け対応が必要になる可能性が高い」など、システム全体の、障害時間を短縮する提案があると、サービスレベル的にはすごく良くなります。是非、AIでそういう仕掛けを早く作りたいですね。

生田 松木さんが「30年前に語っていたことが、今まさに実現されている」とおっしゃったように、AIも今後社会に浸透し、多くの人が使いこなすようになるまでには、5年、10年といったある程度の年月が必要だと感じています。そして将来、「あの頃、ああいうことを言っていたな」と振り返られるような時期が来るのではないかと思います。

たとえば、TerraformやKubernetesはいずれも誕生から10年が経ちましたが、現在すべてのユーザーがTerraformで構成管理を行っているかというと、必ずしもそうではありません。可視化やテレメトリ、予兆検知といった取り組みも、今でこそ当たり前のように実施されていますが、そのはじまりは10年、あるいは15年前にさかのぼります。つまり、こうした技術が定着するまでには、意外と長い時間がかかっているのです。

1年や2年、あるいは3年といった短期間で、お客様の運用を含めて一気に変革を進めるのは容易ではありません。ネットワークとセキュリティの融合の分野を例にとっても、当初は「自分の仕事はコネクティビティだけ。セキュリティは関係ない」といった声も少なくありませんでしたが、そこから「ネットワークセキュリティまで含めて取り組むべきだ」と考えるようになるまでには、一定の年月が必要でした。

同様に、ネットワーク運用の世界でAIやエージェンティックAI、LLM(大規模言語モデル)といった技術が「当たり前」になるまでには、1〜2年のような短期間では難しく、時間をかけて浸透していくものだと考えています。もちろん、アーリーアダプターの方々は積極的にユースケースを創出し、さまざまな試みに取り組まれています。しかし、それをより広くマジョリティの方々にも価値として届けていくことが、今後の重要なテーマだと感じています。

ネットワーク保守でのAI活用

北條 ネットワーク保守のところでのAI活用はとても有用であり絶対的に必要だと思いますが、AIについて質問があります。そもそもAIは学習する必要がありますが、新しいネットワークに導入するとき、AIに最初に学ばせるところは、どのようにするのでしょうか。

生田 ネットワークのインターフェースが、今後はChatGPTのような対話型のAIで提供される――そんな未来像が描かれつつありますが、私が重要だと考えているのは、その背後にある「データの質と深さ」です。

私はもともと、ネットワークテレメトリの分野に携わってきました。たとえば、スイッチやルータから取得されるフロー情報には、「どのIPアドレスが、どのアプリケーションを、いつ、どれくらいのTCPトランザクションレイテンシで利用していたか」といった詳細なデータが含まれます。こうした情報はルータ側で統計データとして生成され、バイナリ形式で外部に出力されるといった技術が確立されています。

さらに、これらのテレメトリデータは、ワイヤレスコントローラーやアクセス層のL2スイッチといった末端の機器からも取得可能です。どのデバイスが、どの時間帯に、どの程度の通信を行っていたか――こうした情報が、ほぼすべての場所で可視化・収集できるようになっています。

かつては、これらのデータをグラフ化し、人が目視で確認しながら「感覚として覚える」といったアプローチが一般的でした。しかし現在では、こうした大量の情報をAIに学習させることで、より高度な分析や予測が可能になっています。

北條 データ自体を学習させることはできると思いますが、それによって「どこどこの故障があった」とか、「このあたりに故障がありそうだ」とか、それは実際に故障が起こったら誰かが打ち込まないといけないわけでしょう。

下野 最初は事前情報がないため、結果(トラブルの発生)が先に分かります。

その後、発生したトラブルを起点に過去のデータを収集・分析することで、

「A・B・Cのような傾向が原因に関連していた」と結論付けることが可能になります。

北條 故障したりトラブルがあったことは、起こらないと学習しないですよね。ということは、どこまで経験させたらお客様にリリースするのでしょうか。お客様をAIのデータとして利用するということがあるのかどうか。そうすると、ただでもいいんじゃないかと思いますよね。キャリアのデータは喉から手が出るほど欲しい経験データだとしたら、「最初はただで使ってください。それで、AIはどんどん賢くなっていきますから」みたいな話があってもいいのかなと思います。また、例えば「アメリカで十分にトラブルシューティングをしてきて、データが蓄積されているから日本でもどうでしょうか」というのは、それはそれで分かります。

生田 AIにどこまで任せられるのか、つまり「どの程度のデータをもとにAIによる判断へと切り替えられるか」という点は非常に難しいテーマだと感じています。

たとえば予兆管理の分野では、私も関わりましたが、2017年に故障の兆候を事前に検知し、アラートを上げる仕組みを汎用製品に組み込んで世に出しました。当時のロジックは、現在と比べると比較的シンプルなものでした。たとえば、パケットロスのデータが継続的に観測される場合、そのインターフェースに故障の可能性があると判断する。また、稼働中のソフトウェアバージョンのリストをクラウドデータベースと照合して、セキュリティやバグなどの問題があると判断された場合、それがネットワーク全体のリスク要因となる――といった具合です。

もともとこういった情報は、人がExcelやマニュアルベースで管理していたのですが、それをすべて自動化しようという取り組みでした。個々の処理自体は、それほど複雑なものではありません。しかし、それが膨大なデータ量になったときに、人手では到底カバーしきれなかった領域が、自動的かつシステマチックに処理できるようになる。ここが非常に大きな転換点だったと考えています。

たとえば、OSのバージョン情報と、日々更新される公表済みの脆弱性情報とを突き合わせて、自動的にスクリーニングを行う。しかもそれを毎日定期的に実行できる――こうしたことが現実的に可能になり、さらにはクラウド側で行われているAIによる学習と照合パターンの進化や自動化技術の導入によって、運用効率が格段に向上しています。

たとえばインターフェースの通信速度(レート)や、ユーザーのIPアドレス単位で観測されるOffice 365の遅延が急激に上昇した場合など、そうした変化をアベレージで計測し、一定のしきい値を超えたタイミングで通知を行うといった仕組みがあります。このようなデータをもとに、状態を「グリーン → オレンジ → レッド」と段階的に可視化していくことで、ネットワークの健全性を表現するのです。

技術的には、こうした仕組みの実装はそれほど難しいものではありませんし、扱っているデータも決して高精度とは言えない、ある意味“プア”なものです。ただ、これを人手で運用しようとすると、うまく回っていないケースも少なくありません。私たちはまず、そうしたベーシックな仕組みの自動化から取り組み始めました。

現在はその次の段階として、たとえば「グリーンからイエローに落ちる」判断基準やロジックを、さらに精緻化・高度化するフェーズにあると考えています。つまり、異常の予兆や初期兆候をより正確に捉えるためのチューニングを進めているわけです。

このような高度なロジックを運用に活かす上では、オンプレミス環境には限界があります。すべてをクラウド基盤上に展開しているからこそ、チューニングされたロジックや判定アルゴリズムを即座にお客様の環境に反映させることができ、しかもその更新がユーザーの気づかないうちに、継続的に行われるようになっているのです。

ーーAIの仕事は、故障データを吸い上げて、これまで人間が処理したところをいち早く統計的に処理して、正確にインシデントの予兆を出すという流れなのですか。

生田 より高度な領域にも取り組んでいます。具体的には、故障データではなく、平常時に収集しているデータをどのように処理・活用するかという点においても、すでに技術的に明らかになっていることと、いまだ研究段階にあるものの今後の発展が期待されていることの両面が存在しています。

たとえば、ネットワーク通信データを活用してセキュリティインシデントを検出するという取り組みについては、現在も研究が進行中の領域です。ただし、その中でも一定の見通しが立った技術に関しては、すでに製品としての実装・展開を始めています。トラフィックパターンを解析し、そこから異常検知や予兆分析を行うというアプローチです。また、暗号化された通信を復号することなく異常検知を行うという分野についても、AIを活用した一つの典型的なソリューションですが、研究開発と製品展開までを行っています。

他の実用化例のひとつとしては、従来のようにインターネットのルーティングトラフィックを受動的に監視するだけでなく、世界各国にホスティングしているプローブ(測定エージェント)からサービスを実際に生成・測定・分析し、その結果のデータを収集しています。時系列に沿った通信のサービス品質モニタリングを行い、そのデータをAIが学習する仕組みを構築しています。

この膨大な測定データを機械学習にかけることにより、「この時間帯、この経路はパフォーマンスが劣化する可能性が高い」という予測に基づいたルーティング――いわば“予測型ルーティング”を、3年前に製品としてリリースしました。これは従来のようなリアクティブなルーティングではなく、プロアクティブな対応を可能にする新たなステップであり、非常に面白いソリューションだと個人的にも捉えています。

現在も私たちは、蓄積されたデータをどのように実用化へとつなげていくか、社内および社外の研究者の方々と連携しながら取り組みを進めており、定義の整理やアルゴリズムの精緻化を含め、まさに進行中のフェーズにあります。

北條 AIに学習させることと、AIそのものを設計するところがあって、後者の設計するところに結構ノウハウがあるということですよね。

下野 AIの設計となってくると、アルゴリズムを一から作っていく会社はかなり限定的になってくるので、実際には出ているものをどううまく組み合わせて使っていくかということになりますね。

北條 お医者さんはレントゲン結果を見て何の病気を判断します。ネットワークにおいては、このデータとこの結果が関係していることは人が全く言わなくても、「実は関係がある。ここを見ていると分かる」というものがAIだと思うのですが、今はまだそこまでいってないのではないかと思っています。ある程度「こことここは関連しているから、それを照合して調べて本当に悪いか悪くないかということを判断しよう」というような段階なのではないかなと思います。そうすると、そこのところの関連をしっかりとつかんでいる人が、優れたAIを作れる能力があるということではないかと思います。

松木 今のAIはかなり結果を出してきているものもあるのではないかと思います。「おそらくこういうことが起こっているのでは?」という仮説も提示するようになりつつありますよね。

下野 今はそういうものも出てきています。

松木 それは多くのデータと学習の結果、そうなっているわけですよね。できるだけ早く製品に実装していただくと助かります。先ほど北條さんがネットワークトラブル対応のことをお話しになったと思うのですが、特にミッションクリティカルなお客様の場合、非常にサービスレベルの要求条件が高いのでトラブルの原因究明を徹底してやります。我々も提供している機器の開発元と議論して「おそらくこういうことが起こっているから、根本原因はこれなんじゃないだろうか」ということを、都度手探りでやっているのですが、こういった状況こそAIで仮説も含めて出してもらえると、我々サービスを提供する側としては凄くありがたいと思っています。

下野 HPEも他社さんも、まずジェネラルなものを作らざるを得なくなると思います。特にWi2さんやNTTBPさんだと、かなり特化したサービスをされているので、最適化していこうとすると、メーカーだけでは難しい部分もおそらく出てくるのではないかなと。ですから、システムに特化したものは、サービス提供者側で作られたもの、カスタマイズされたものが、精度が高く、最適だと思います。ただ、それぞれのサービス提供者がゼロから作成するのは大変だと思うので、そのベースになるジェネラルなものをメーカーから出していくべきだとは思います。企業の開発の競争が凄く激しくなってきているので、いかに自分専用の特化したAIを作るかというところに、サービス提供者が注力していく日が来るのではないでしょうか。

ーーSIはネットワーク運用のデータはあるわけだから、それを活かしたAIの開発には優位にあるわけですね。AIエージェント化というか、専門AIにすることですね。

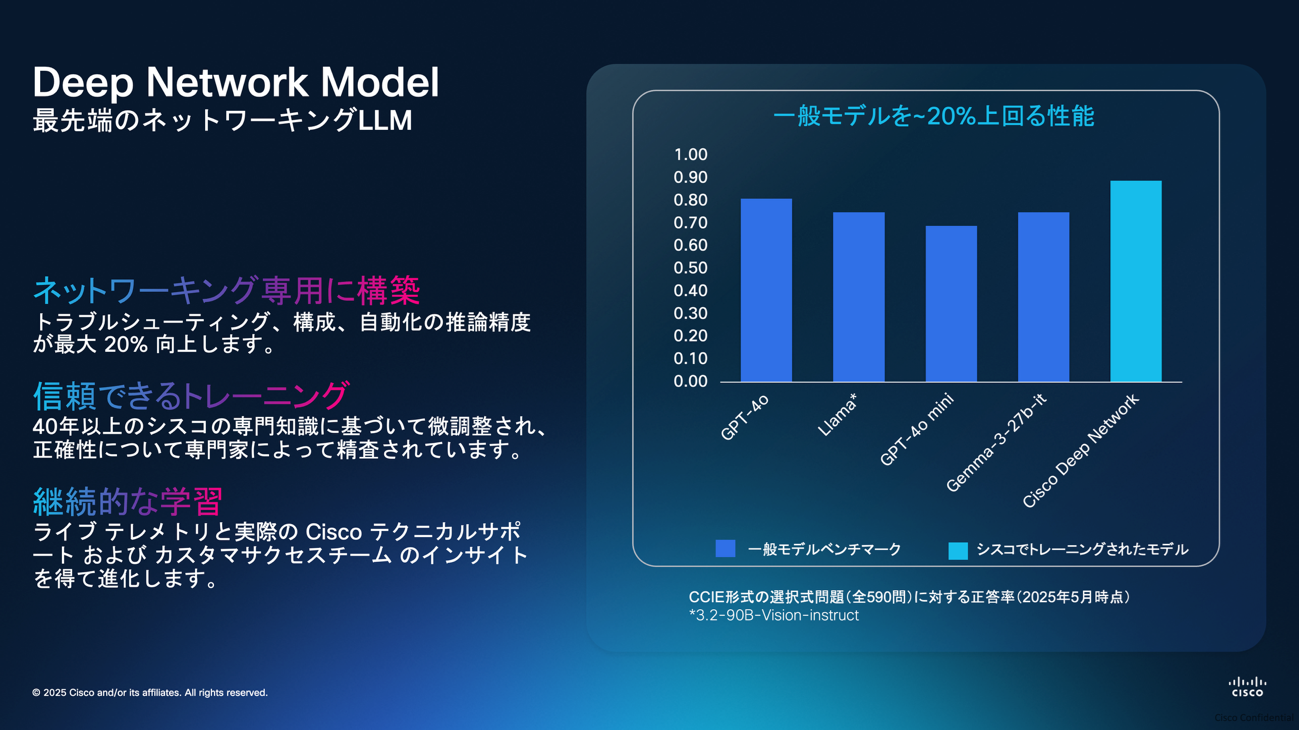

生田 LLM(大規模言語モデル)を利用する際に、裏側でどのモデルを使用するかという選択は非常に重要です。多くの場合、ChatGPT4oやGeminiなどを使われることが多いかと思いますが、Ciscoではネットワーク領域に特化した独自のモデルを開発し、先月「Deep Network Model」という名称で発表しました。

このモデルは、GPT-4oやLlamaなどの汎用LLMと比べて軽量である一方、ネットワーク特化型であるため、ネットワーク関連の処理においては他のモデルよりも高速に動作するというベンチマーク結果も出ています。現在、このモデルの提供に向けた準備を進めている段階です。

下野さんがおっしゃったように、お客様の持つ固有のデータとこの「Deep Network Model」を組み合わせて活用することで、よりお客様固有の状況に沿って実用的でありながら、ネットワークに最適化されたAIソリューションが構築できるのではないかと考えています。たとえば、ネットワーク関連の質問応答や障害解析にはこのモデルを活用し、他の業務データと連携させながらお客様やサービスプロバイダの方々と協働で活用する――そのような使い方も今後有望なアプローチのひとつだと感じています。

置局設計での活用と効果

ーーネットワークの保守、運用、管理の活用が出ましたが、例えば置局設計での活用はすでに始まっていると聞きますし、すぐにも効果があがりそういわれています。

下野 たぶんそうだと思います。我々自身が直接行うケースもあれば、Ekahau社のようなサイトサーベイツールを専門で提供しているベンダーが、AIを使って置局設計をしていくものを出しているので、良くなってきていると思います。現場でチューニングは、もちろん少しは必要になってくるとは思いますが、かなり手軽にできるようになっていると思います。

北條 基本的な置局設計に使うのであれば、ある程度の結果は出てくると思います。しかし、電波は複雑ですから、それこそデータをもっともっと蓄積していかなければいけない段階になっていると思います。そして、AIを使ってこう置局したらこう良くなったという、そういうデータまで含めてやらないと、今は余りにもデータが少な過ぎると思います。でないと賢くはなっていかないですね。

松木 最近はオフィスや工場などの事業所にいろいろな無線を使う端末が持ち込まれたり、職場環境向上のために観葉植物を大量に置いたり、秘密保持のためにパーテーションを立てたり、以前より電波環境が変わることが多くなってきています。ですから、AIでデータを蓄積して、「あれ?RSSI(電界強度)が今日から弱くなっているとか、電波干渉が増えている」みたいな経験値を蓄積していって、「ここら辺に何か障害物を置きませんでしたか?置いたものをどけてみてください」と提案してくれればいいかなと思います。

北條 病院では、病室の電波の反射を見て、息をしている人の存在を検知できるものは当然あります。ノイズの中から人の鼓動に相当するような変動を検出してやります。それこそAIでどんどん賢くなっていけば、100%当たるようになるかと思います。それは目的を決めてやっているからです。だから、置局の場合、どこがゴールですかと、目的と関連性をうまく課題にしてAIに賢くなってもらわないと実用ではいけない。そこがこれからの課題だと思います。

下野 そこで必要になってくるのはデータです。現実にはデータがなかなか取れない。そこにパーテーションを置いたというデータがあれば一番手っ取り早いのですが、それはない。そこで、パーテーションがあるとかをAPが予測できたら一番いいのですが、今はまだないので、カメラも併せて設置し3D化して、その情報を見比べてWi-Fiの置局が最適化できるのが一番良いかもしれません。

Wi-Fiはネットワークの中でも一番難しいのだと思います。原因不明のトラブルも多いのが現状です。逆に捉えると、課題感があるため、まだまだ可能性がある分野なのだと思います。

少し話はそれますが、CiscoさんはMerakiというWi-Fi中心だった会社を買収し、大きな変化があったように思います。HPEもWi-Fi中心のArubaを買収し大きな変革がありました。JuniperもMistを買収して、さらにそのJuniperをHPEが買収し、ネットワーク、その中でもWi-Fiがビジネス成長の起爆剤になっています。ネットワーク業界でWi-Fiが重要な要素になっています。さらにそのWi-Fiには課題が沢山残っているため、AIによる解決への期待が大きいのだと思います。

Wi-Fiネットワークの難しさ

ーー私の偏見かもしれませんが、LANやWANの固定系のデータのストリームは比較的安定していると思いますが、無線の場合は、あまり定型化できないので、特有の難しさがあり、Wi-Fiオペレーターは苦労しているのではないかと思います。

浅貝 私どもも苦労しています。品質をどう保つかとか。今後、生成AIで変わっていけば、チューニングを含めて「こうした方がいいのではないですか」とどんどん提案を出すようになってくると思います。しかし、「最後は人で承認してください」というのが今のレベルだと思います。

何万APがあったときに、1個1個を人がチェックするのは大変なので、生成AIでできる範囲を決めて、例えばA/Bテストを勝手にしてくれるようになると良いかと思います。特定のエリアで、パラメータAとパラメータBのどちらが最適化かが分からない場合に、今週はパラメータAをやってみて、来週はパラメータBをやってみて、結局どっちがいいかを自動で判断してくれる。ただ「最低限このラインは下回らないスコアになるような範囲だったら続けていいよ」みたいなラインは事前に決めておく。それで、「A/Bテストをして、結局はBが良かったので、パターンBに最終的にします」とか提案してくる。許容範囲を委任したら生成AIで勝手にやってくださいという世界が来るでしょう。

現時点で既にWi-Fiのチャネルの選択はAPに任せている。だけど、「細かいパラメータは人間がしなきゃだめだ」みたいになってしまっているものを、生成AIだけでも変更できるように変えていきたい。現場を一番知っているのはAP側であり、最新データを持っているのも人ではなくなってくる。人が見ているといっても、置局した瞬間の環境や条件は知っているけど、その先、どう変わったかを人は追えないので、結局は最新のデータや状況を知っているのはAPになってしまう。そこでAIが「これがいいと思います」とか、「A/Bテストをやって、こっちが良かったので、こっちにします」とか提案・反映されるようになると、どんどん運用が楽になっていく、生成AIで勝手に良くなっていくようになります。置いておけば生成AIが勝手に学習して勝手に良くなっていきますという世界になっていけば、全員がハッピーになるのかなという気がします。

下野 そこは我々も凄く取り組みたいところで、実際に取り組んでいるところでもあります。AIで何年か前から、例えばメーカーの立場だと、「トラブルの原因をAIが見つけました、それを通知しました」ということはありました。「分かっているのであれば、勝手に直してくれたら良いのに」と思いませんか? 最近では、一部そういう取り組みも始まっています。設定パラメータを勝手に変更して、お客様に業務影響が出るようなことはしませんが、クラウドに集まってきているリアルな情報をうまく活用し、開発環境でパラメータ変更などAIを活用しながら試行錯誤し、次のリリースでは問題自体が起きないようにする。トラブルを通知するためのAIではなくて、トラブルを起こさないためのAIというものは、凄く取り組んでいるところです。まだまだ期待値に届いていないのが現状だとは思いますが、進化も早いのでこれからに期待したいです。

浅貝 ネットワーク運用でいうと、例えば週末はオフィスに誰もいないから自由に変えていいとか、変えて1週間、様子を見て、どちらがいいかを検証するとか。「常に落としちゃいけない」というよりは、そういう猶予が与えられるようにしたほうが、結局はお互いに良くなっていくのかなと思います。

ーーWi-Fi業界も、ネットワークエンジニアにAIが取って代わっていくわけですね。ネットワークエンジニアも必要でしょうけれども、圧倒的にAIに任せられるようになっていかなければいけないということですね。

松木 そう思います。実を言うとネットワークに強いITエンジニアは相対的に少数派です。しかも、ネットワーク機器は、種類がたくさんあるので、機器ごとの癖や特徴を覚えなければなりません。Ciscoさんは凄いなと思うのですが、自社の機器の認定資格を持っておられますよね。みんなが自発的に勉強していく仕組みが出来上がっている。そういった分野の基礎的なナレッジはAIに少し置き換えてほしいなと思っていて、設計や運用などのベースになる部分は作業を自動化し、エンジニアはさらにプラスαで付加価値を付けるというところに注力できるようにして、ネットワークエンジニア不足の解消を図れればと本気で思っています。

サービス開発にAIをどう活用するか

ーーAIの可能性としては一般には、①オフィスワークの効率化、②顧客接点業務の効率化、③事業変革、④新サービス創出などに分類整理されています。ここから、③④について、Wi-Fi業界で今、抱えている課題との関係で、AI活用の可能性を話してみてください。

松木 私は、昨年Wi-Fiの技術分野に真正面から取り組む立場になりました。それまでWi-Fiは、ただ普通につながればいいのではという考えでしたが、それだけではいけないということをこの1年で強く再認識しました。私は、以前ゲスト用のWi-Fiはタダで出てくるお茶に例えていました。Wi-Fiは適度なものがあれば良く、逆に無かったり、品質が悪かったりすると文句を言われますが、それ以上でも、それ以下でもないと。しかし、もはやそれではダメで、今やWi-Fiは業務のど真ん中のインフラで、つながらないことは許されず、その品質は業務のクオリティそのものに大きな影響を与えます。

また、Wi-Fiは通信機能以外の新しい付加価値も生み出しています。先ほど北條さんが病院での事例を取り上げていただいたのですが、例えばお年寄りが賃貸アパートに一人で住んでいるとします。普段は普通に生活しているのですが、突然心臓が止まったとか、いつも起きる時間に起きてこないとか、動けないとか、そういったときに普段は通信に使っているWi-Fi電波の人体の動きによる微小なゆらぎを検知して、それをAIで処理をして、「今、倒れているのではないだろうか」とか、「もしかしたら亡くなっているかもしれないから駆け付けが必要では」とか、そういったことを賃貸アパートオーナー向けのアプリケーションとして提供できれば、いいのではと思っています。

一部それに近いことにチャレンジしている事業者もありますが、技術的にも、対応する社会の仕組みにも確立しなければならない課題は多く、まだメジャーなソリューションになっているとは言えません。しかし、こういったソリューションが増えてくると、事故物件になるのは嫌だから、高齢の人は入居させたくないといった社会問題が少しでも解決できるので、その価値は絶大です。業界としても積極的に推進していかなければいけないと思っています。

ーーサービスの付加価値にAIを活用する絶好の事例ですね。

浅貝 Wi-Fiはタダで使えるのが当たり前の感じなので、お金を取ることは難しいです。でも、Wi-Fiの一番メリットは、キャリアの通信を使わなくて、使いたい放題でパケットが使えることと、端末の一番近いところにいるのがWi-FiのAPなので、利用者の近場にいるというメリットがあります。これが、今後、とても重要になってくるのではないかと思います。5Gのエッジコンピューティングなど、なるべく端末側に寄せていきましょうみたいなトレンドがあるわけですが、端末に一番近いものの一つとしてWi-Fiのアクセスポイントもあります。端末に一番近いからこそできるものは、いろいろとあると思います。通信とかWi-Fiと言っていますが、それ以外のサービスの提供も出来ると思うので、AIでそういうものができる機能が入って広がっていくと、世界が変わっていけるのではないかと思います。

ーー「Wi-Fi×AI」で、何を生み出せるかですね。

浅貝 それはたぶん自分たちだけではできなくて、いろいろなところと協業して、組んでやっていかなければいけないと思います。エッジコンピューティングだからこそできるようなことが今後、5Gでできて、それもWi-Fiでできてみたいになると、違うことが生まれるのではないかなと思います。

ーー「Wi-Fi×AI」という点です、北米でもいろいろトライされていると思います。

生田 今後、ますますWi-Fiに注目が集まると考えています。ユーザーの立場からすると、アプリケーションの動作が極端に遅いとき、まず疑われるのは「Wi-Fiが悪いのではないか」という点です。しかし実際には、Wi-Fiそのものに問題があるとは限らず、たとえばWAN側の接続に起因していたり、ネットワークに問題がなくてもクラウドサービス側の障害が原因だったりするケースも多々あります。つまり、要因は多岐にわたります。

したがって、単にWi-Fiだけが正常に動作している状態ではなく、WAN、インターネット、クラウドサービス、さらにはサービスの可用性やユーザー体験(サービスエクスペリエンス)全体が良好でなければ、根本的な問題解決には至らないと考えています。

ユーザーが求めているのは、単なる「Wi-Fiサービスの提供」ではありません。「どこにいても、いつもと同じようにアプリが快適に使えること」こそが期待されている価値です。たとえば、「Wi-Fiの状態は正常です」と報告されても、「でもアプリが起動しない、動かない」といった不満は残り、ユーザーとしては納得できない状況が生じる可能性があります。

ですから、私たちはWi-Fiの領域にとどまらず、それを超えた包括的なサービスを提供できることが重要だと考えています。そして、その実現のためにはAIの活用が不可欠です。Ciscoとしても、こうした全体最適化に向けた取り組みを強力に推進しています。

具体的には、Wi-Fi単体の最適化にとどまらず、運用全体を見据え、アクセス、Wi-Fi、ワイヤードネットワーク、ルーティング、そしてエンドツーエンドのネットワークサービスまでを一体として、お客様に提供していくことに注力しています。ネットワークの可視化、診断、予測、最適化をAIと連携させることで、真のユーザー体験向上を目指しています。

もう一つ注目すべき動きとして、Wi-Fiの先にある世界――つまり、IoTをはじめとする多様なデバイスによるデータ収集の広がりが挙げられます。現在では、Wi-Fi接続だけでなく、カメラやセンサーなどのデバイスがさまざまな情報を取得し、AIの力を活用して新たなサービス価値を生み出しつつあります。

たとえば、会議室ではカメラが人を認識し、誰がその場にいるかを検出できます。顔認証を通じて「○○さん」「△△さん」といった名前を表示することも可能です。さらに、Wi-Fiの接続ログと組み合わせれば、「誰が」「いつ」「どのような会議室を」「どれだけの時間使っていたか」といった利用状況を詳細に把握できます。予約はされているのに実際には誰も利用していない――といった非効率の可視化にもつながります。

こうした情報をAIが統合・分析することで、単なるネットワーク接続を超えた、空間の最適化や施設運用の高度化といった新しいサービス価値が生まれていきます。

実際、サンフランシスコでは一部の大学や学校で、IoTセンサーデバイスを使って教室内の二酸化炭素濃度や空気の品質をモニタリングし、「この学校ではクリーンな空気環境で学べる」といった情報を保護者や外部に提供する取り組みが始まっています。これにより、健康面への配慮や安全性といった要素が学校選びの基準となり、教育の質とともに施設環境もまた重要な価値として認識されるようになっています。

このように、AIとIoTをWi-Fiと組み合わせることで、学習環境のブランディングや私学の差別化要素にもつながる事例が現れており、今後は単にWi-Fiの通信速度や強固なセキュリティといった従来の枠を超えた新たなユーザーエクスペリエンスが新たな価値になっていくと感じています。

下野 とかくネットワーク機器は1社縛りになりがちなのですが、エンドツーエンド、Wi-Fi、スイッチ、ルータ、インターネットの回線、アプリケーション側もそうだし、全ての可観測性(オブザーバビリティ)が見られるツールもマルチベンダーで出てきています。そういったものを使って、AIでエンドツーエンドのサービスの品質を見ていって、その中でWi-Fiが悪いのか、そうではないのかということが、本来は求められるべきです。そういったソリューション自体も出始めているので、おそらくそういったものが今後は重要になってくるでしょう。すると、ネットワークへの要望が根本的に変わってきますね。

サービス革新から事業革新へ

ーー最後に、Wi-Fi業界の抱える課題との関係で、AI活用のこれからの展望をお願いいたします。

下野 浅貝さんのおっしゃった通り、Wi-Fiの課題はどうマネタイズするかというところにあると思います。その点、端末に一番近い故、いろいろなデータがたくさん取られるので、そのデータを使ってどうマネタイズしていくかというところに、Wi-Fiが一番活躍しやすいのではないかと思っています。

先ほど生田さんがおっしゃったように、いろいろなセンサーがデータを取り始めていて、それがつながる先はWi-Fiが多くなってきています。そういったセンサーを活用するエンタープライズのお客様からすると、Wi-Fiはビジネスをする上で必要不可欠になってきています。わかりやすいところだと、倉庫などではWi-Fiの価値が上がっている部分が多くあると聞いています。Wi-Fi単体だと価値は上がらないので、Wi-Fiにつなげたいセンサーがどれだけあるのか、そういったIoTと一緒にAIも活用し、Wi-Fiのビジネスがどんどん伸びていく。私たちはIoT側がないので、そこを一緒にやっていただける方々とWi-Fiに付加価値を付け、一緒にビジネスを伸ばしていきたいなと思っています。

ーーAIを活用してWi-Fiを伸ばしていくポイントはどこと考えていますか。

松木 Wi-Fiは先ほども申し上げたとおり、通信インフラとしてはなくてはならないものになっていますが、社会課題解決のツールとしてはまだ確立できていません。しかし、その壁を超えるための有益な手段がAIだと思っています。可能性は本当にたくさんあるのに、取り組んでいる人がいなかったり、まだ技術がこなれていなかったり、「そもそもそんなことを思い付いていない」みたいなものもあったりして、そこを立ち上げていきたいと思っています。

なぜ私がこれにこだわっているかというと、残念ながらITの世界は多くの分野が米国や海外発の技術ですでに実現されてしまっていて、AIがこのまま成長していったら、日本発の技術の出番がなくなるだけでなく、海外発のAIが全て考え出してしまう可能性すらあり得ます。大事なことは本当に、困っている人たちが、新しい価値を使うことによって良くなったというものできるだけたくさん生み出すこと、しかも課題先進国である日本から発信すること、これに尽きると思っています。

浅貝 日本は少子高齢化で働く人口が減っていくので、世界的に見ても生成AIを入れざるを得ない状況にあります。また人件費・物価も高騰している現状でコストを維持すると、効率化の推進は必須です。そのときには生成AIを使わざるを得ない、だから日本は特に生成AIを入れていかなければいけない国だと思います。ですから、積極的に入れられるところは、どんどん入れていくべきです。日本という国の固有の位置づけもあるかと思います。

生田 AIの導入やDXの推進が、単なる“自己目的化”してしまうことには強い懸念を感じています。技術を導入すること自体がゴールになってしまうと、本質的な価値が失われてしまうからです。

私たちが本当に考えるべきなのは、日本の企業や個人の生産性をどう向上させるかという点です。生産性が上がらなければ、国際競争力の低下を招き、日本は世界から取り残されかねません。だからこそ、AIやWi-Fiといったテクノロジーを「武器」として活用し、エンドユーザーが快適に利用できる環境を整えること。そうした環境の中で、日本人が創造的かつイノベーティブな活動を実現できる「土壌」をどう支えていくか――そこに軸足を置く必要があると感じています。

その際に重要なポイントの一つが、「データ活用の可能性が広がっている」という現状です。さまざまなデバイス、そしてWi-Fi経由で、多種多様なデータが取得可能になってきています。プログラミング自体もより容易になり、プロトタイプの作成もスピーディに行えるようになっています。そうした状況の中で、データの利活用とオープン化を進め、AIをどう使いこなしていくかという観点から、日本人がより活躍できる場を広げていきたいと考えています。

もう一つの大きな課題は、AIが広く普及し進化すればするほど、それを悪用しようとする巧妙なサイバー攻撃やトラップも増えてくるという現実です。たとえば、求職者がAIを使って「企業に受かりやすい履歴書」を自動で作成する時代になっていますが、採用する側もAIで履歴書をスクリーニングするようになると、人とAIのせめぎ合いが日常化してきます。

だからこそ今後は、単にAIを導入するのではなく、「どのようにAIを使うべきか」というポリシーや設計思想を明確にし、技術と倫理のバランスをとりながら運用していくことがますます重要になってくると考えています。

ーーAIを利用したかどうかをチェックするAIもあるようですね。

生田 そうですね。その他にも、差別的な内容を含むプロンプトや、悪意をもって人を騙すような「プロンプトエンジニアリング」も出現しており、非常に懸念しています。技術的には「AI Firewall」のような仕組みを取り入れる必要があると感じています。つまり、AIを活用するだけでなく、それを守るための制御やセキュリティのレイヤーも不可欠だということです。

私自身としては、もっと楽しく、誰もが安心して利用できる世界を創っていきたいと思っています。ただ現実には、一部の巧妙なユーザーによってマッチポンプ的に課題が生み出される構造も見受けられます。AIの活用が拡大する中で、そうしたリスクも増えているのが実情です。

特に今後は、エッジ環境が多様化し、取り扱うデータも不確実性を含むものが増えるため、エッジ処理とセキュリティのバランス、そして「守りつつ攻める」視点でのアプローチが重要になると考えています。ここには大きなビジネスの可能性もあるでしょう。

そして最終的には、公衆無線(パブリックWi-Fi)を通じて、すべての人が安心して快適に、楽しい体験ができるような世界をどう実現していくか――それを常に意識しながら取り組んでいきたいと考えています。

下野 Wi-Fiの課題はたくさんあると思っています。運用のトラブルが多いとか。そこはAIの活躍の場があり、メーカーとして、皆さんの期待に応えられるようなものを出していきたいなと思っています。

一方でWi-Fiのビジネスの課題となってくると、いかにどうデータを使っていくかというところは、メーカー主導でできるわけではないと思っています。松木さんが「せっかくこういう場があるので」ということを言われましたが、そういうものをWi-Biz主催でやっても面白いのではないと思います。Wi-Fiのビジネスをこれから皆さんがもっともっと楽しんでいけるようにしたい。Wi-Fiを日本発で活用する、活躍できる人材を育てるとか、そこは「AIをふんだんに使っていいから」ということでやってみても面白いのではないかなと思います。インターネットワーキングの世界だとJANOGというネットワークオペレーターのイベントがあり、クイズで問題を解いていくものがあるのですが、そう言ったものを全部AIにやらせてみて、AIと人間が対決したら面白いのではないかなと思っています。

はじめに申しましたが、AIは使っている人と使っていない人の差が非常に激しいので、みんなにどんどん使ってもらう、かつWi-Fiを使ってもらう。それをどう伸ばしていけるかということも、Wi-Bizの目的の一つとして広めることができればいいと思っています。そういった場が、もしつくられたら是非、一緒に取り組みたいと思います。

北條 今日は、AIにはいろいろなアイデアがあって、しかもコストダウン、サービス開発など直近のテーマでの活用はとても楽しみです。データやノウハウが集まるSIerがキーを握っているのではないかと思います。メーカーとネットワークを運用する人と、ユーザーとをつなぐ人、これにひょっとしたらビジネスチャンスがあるのかもしれません。今日をスタートとして、Wi-Bizとしても、今後、是非、このテーマを進めたいと思います。

座談会の様子

■Wi-Biz通信(メールマガジン)の登録はこちら